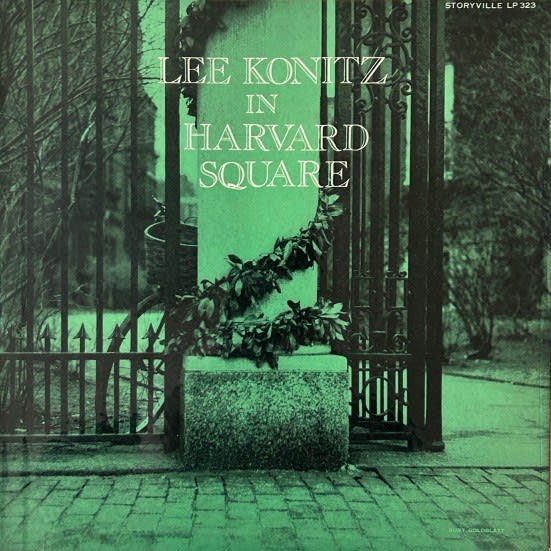

Lee Konitz / In Harvard Square ( 米 Storyville Records LP 323 )

ストーリーヴィルのリー・コニッツは10インチが3枚あるが、このハーヴァード・スクエアが1番内容が落ちる。ヴァーヴの演奏のように弛緩したものが多く、触ると手が切れる

ような鋭敏さや触れた指先が痛くなるような冷たさもない。フレーズにも閃きがなく、緩慢だ。マスタリングに失敗したのか、音もナローレンジでコニッツのサックスの音色が

不自然。にもかかわらず、なぜか昔からこれだけが他の2枚よりも別格扱いされてきた。ヴァーヴ時代の演奏は "Motion" を除いて総じて評判がよくないのに、不思議な話だ。

ただ、ここでやっている音楽はリー・コニッツの独断場。含まれているスタンダードは一聴してその曲とはわからない。楽曲のメロディーが歌われることはなく、コード進行に

沿ってまったく別の旋律が吹かれていく。"My Old Flame" は中盤あたりでほんの少し原曲のメロディーが出てくるので、それでようやく何の曲をやっているのがわかる程度。

このやり方の元祖はパーカーで、コニッツはアルトの音や吹くフレーズはパーカーからできるだけ遠ざかろうとしたが、音楽の考え方やアプローチはパーカーにどっぷりと

心酔していた。残された音楽はパーカーの方がずっとスマートだったが、それでもコニッツも頑張ってアドリブの尽きない連鎖を繰り広げている。

ストーリーヴィル時代のコニッツにはそういう彼の若い頃の呻吟の跡が残っているからいいのだろう。トリスターノの元を離れて、1人で自身の音楽に没頭していた姿が尊い。

だから、我々はこの演奏に惹かれ続けるのだろうと思う。