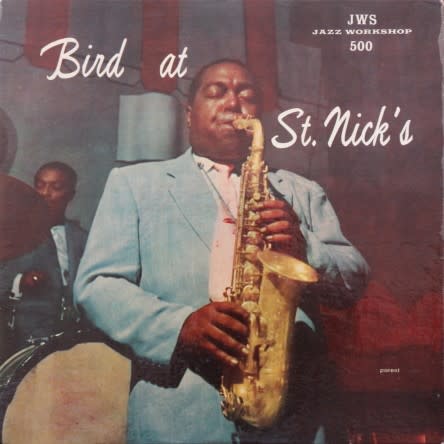

Charlie Parker / Bird at St. Nick's ( 米 Jazz Workshop JWS 500 )

開演時間が迫っている。 どうしても聴きたい公演だから、と愉しみにしていたのに、相棒のミスのせいで仕事が長引いてしまい、慌てて地下鉄に乗り込んだ。

あと少しでハーレムだ、気ばかりが焦る。 やがて電車は駅に着き、ドアが開くと飛び出すようにホームに降りて階段を駆け上る。 外は寒くて、吐く息が

白い。 狭い通りを人ごみをかき分けながら走って、ようやく聖ニコラスに辿りついた。 重たいドアを開けると、暖かい空気と人々の話し声や笑い声が

ドッと押し寄せてくる。 既に客席はほとんど埋まっていて、辛うじてドアの近くにポツンと空いた席を見つけて、そこになんとか滑り込む。 額の汗を拭いて、

酒を頼み、既に始まっている演奏の方に目をやる。 ステージの真ん中には大きな身体のバードが堂々と立っていて、"オーニソロジー" を演奏していた。

大勢の人々の熱気と、アルコールと、小屋の中いっぱいに響いているバードのサックスの遠くから聴こえてくるような残響にやがて身体全体が包まれて、

私の意識は次第にぼんやりと彷徨いだした・・・・

このレコードの印象は、こういう感じだ。 つまり、パーカーをめぐる周辺の状況を通してパーカーを聴いているような印象だ。 この演奏は家庭用テープ

レコーダーで録音されていて、パーカーの演奏が始まると録音ボタンが押され、彼の演奏が終わると録音は止められる。 当時はテープ代がとても高価だった

ということもあるが、それよりも何よりも、パーカーの演奏以外は誰も興味なんかなかったのだ。 当時の人にはレッド・ロドニーもアル・ヘイグもロイ・ヘインズも、

パーカーの前では記録に残す価値のない刺身のつまでしかなかった。

たくさん残っているパーカーの私家録音を聴くと、彼の演奏だけではなく、それに付随した当時の様々な世相が一緒に記録されていて、それが面白い。

だから音が悪いから云々という話はあまり意味がなくて、そこに一緒に封じ込められた当時の様子を知ることができるということに意味があるのだと思う。

このレコードで聴けるのはパーカーの残響感の強いアルトの響きと観客の話し声がメインで、バックの演奏はほとんど聴こえない。 だからこの公演では

PAが使われなかったということや、テープレコーダーがステージからかなり遠くの観客席に置かれていたことがわかる。 パーカーの音はとにかく大きかった

そうだから、ステージから離れていてもアルトの音だけはしっかりと録音できたのだろう。

1950年2月の寒い冬のニューヨークという街の喧騒や人々の活気が目の前によみがえる。 そこにこのレコード独自の価値があるのだと思う。