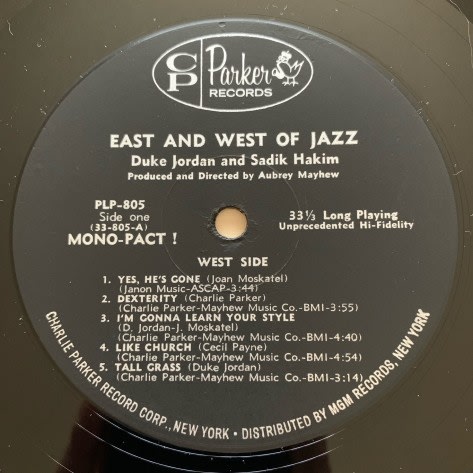

Duke Jordan and Sadik Hakim / East And West Of Jazz ( 米 Charlie Parker Records PLP-805 )

セシル・ペインとデューク・ジョーダンは一時期コンビを組んでいた。実力と才能がありながら日陰者としての道を歩いたこの2人が寄り添うように

活動を共にしたのは、ある意味必然だったのかもしれない。そんな彼らの音楽には一貫して慈しむような優しさが満ち溢れていて、そういう所が

この2人の人柄を偲ばせるところがあり、私は昔から大好きだった。

彼らの活動の記録はどれもマイナー・レーベルに残されていて、これまた光が届かない所でひっそりと息づいている。何から何まで恵まれなかった

というか、そういうところすら如何にも彼ららしいと言うべきなのか。2人ともビ・バップ期から活動してチャーリー・パーカーを目の前で見ていた

から、そういう縁でこのレーベルが声をかけたのだろう。すべては繋がっている。

ジョニー・コールズが加わったクインテットという貴重なフォーマットで演奏された5つの楽曲はどれも素晴らしい。ジョアン・モスカテルと言う人が

作曲した美しいバラードで始まり、パーカー、ジョーダンとモスカテルの共作、ペイン、ジョーダンが書いたオリジナル曲が収録されているが、

パーカーの "Dexterity" 以外はリリカルで切ないメロディーの楽曲ばかりで、深い郷愁を誘う音楽に泣けてくる。それらはメジャー・キーで作られて

いて、明るい曲調なのにノスタルジックで切ない、というところがすごい。全体的にデューク・ジョーダン特有のそういう音楽観が支配的で、

他の2名が書いた曲もジョーダンの音楽観に影響を受けている。

セシル・ペインのバリトンもずっしりと重い音で、それでいてメロディーをよく歌っており、情感の表現が見事だ。ただ重低音を出して音楽的効果

をもたらせばそれでいいというバリトンの既定の役割から楽器を解放し、ソロとして美しく歌うことができるのだと証明してみせている。

5人の演奏の纏まりも見事で、美しい旋律を高度な次元で演奏しきっており、最高級の音楽として仕上げている傑作だと思う。

裏面のサディック・ハキムの演奏も見事な内容だが、それが霞んでしまうくらいの出来だ。