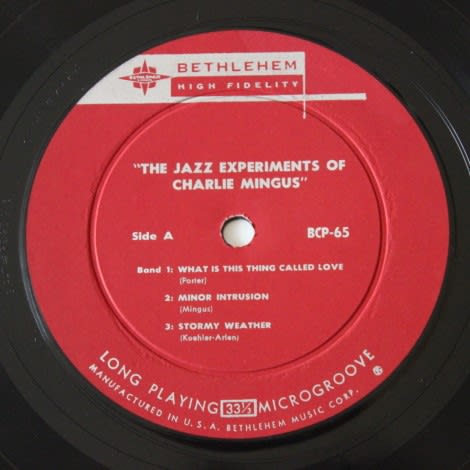

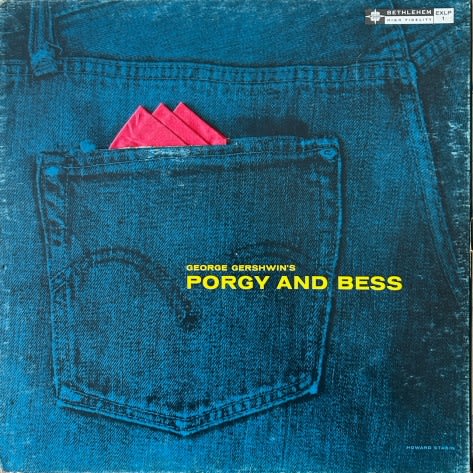

Bethlehem Presents George Gershwin's Porgy And Bess ( 米 Bethlehem Records EXLP-1 )

ジャズと親和性が高いフォーク・オペラとしてアルバムはたくさん残されているが、ジャズの世界ではマイルス、エラ・フィッツジェラルドに

並んで、このベツレヘムが制作した全曲盤がトップ3だ。マイルスやエラのアルバムはエッセンスだけを抽出してまとめられたが、こちらは

ナレーションもきっちりと入った3枚組で、とにかく素晴らしい仕上がり。

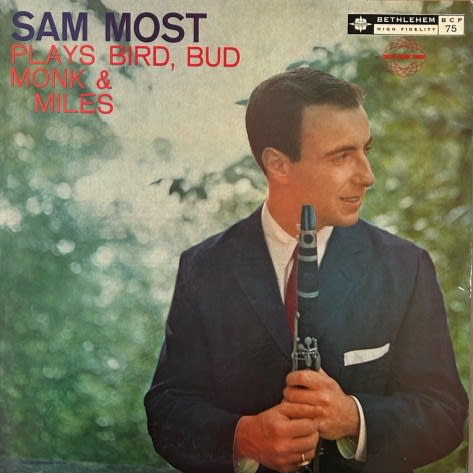

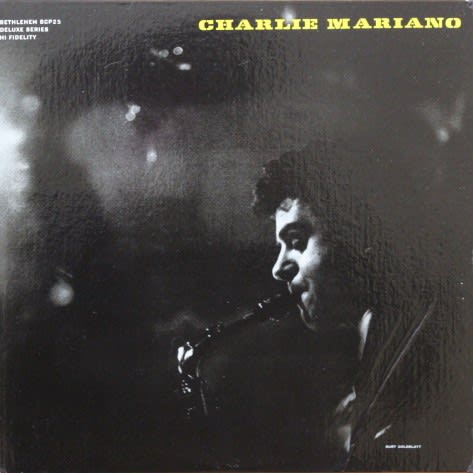

当時のレーベル契約アーティストの主要なメンバーが集められており、よくもまあここまで、と感心してしまう。そして何より音楽的に

極めてレベルが高く、ダレることなく聴き通せるところが凄いのである。クラシックの名だたるオペラ・セットにも引けをとらない出来

と言っても決して言い過ぎではない。何しろ、マイルスがコロンビアに吹き込む2年も前にこれが制作されているんだから、このレーベルの

音楽的な見識の高さには恐れ入る。当時のレコード会社は本気で音楽に取り組んでいたのだ。

歌を歌う人たちの個性が生かされながら役どころをきっちりと抑えた配置がなされていて、内容がわかりやすい。楽器の演奏もツボを押さえた

過不足の一切ないもので、それでいて上質感が漂っている。各々のミュージシャンたちのアルバムからは想像もつかない音楽が披露されている。

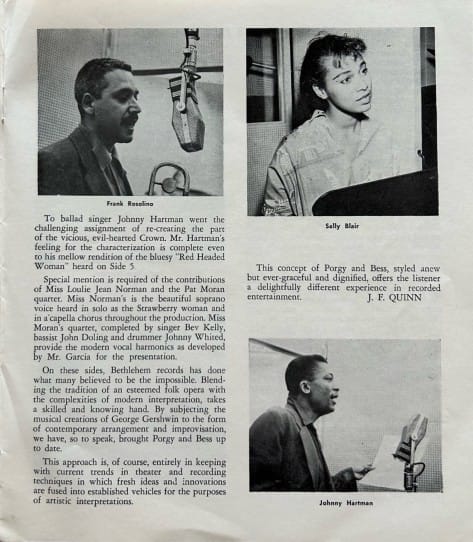

ハワード・マギーのオブリガートをバックに "I Loves You, Porgy" を歌うベティ・ローシェの素晴らしさ、デューク・エリントン・オーケストラを

コアに形成されたオーケストレーションの背景の深さ、クラウン役のジョニー・ハートマンの男っぷりの良さなど、どこを切り取っても聴き処が

満載で、レコード3枚があっという間に終わってしまう。

ベツレヘム・レーベルの集大成としてこのアルバム・セットの価値は不滅であり、やはり "ポーギーとベス" は永遠の音楽なのだ。