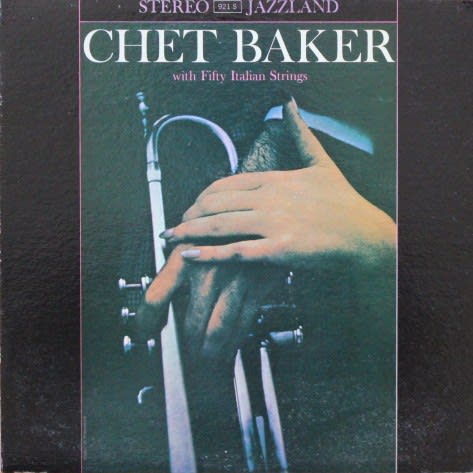

Chet Baker / With Fifty Italian Strings ( 米 Jazzlamd JLP 921S )

1959年の秋にチェットが欧州へ演奏ツアーに出かけた際、ミラノ滞在中に現地のスタジオで中規模の弦楽団をバックにスタンダードを

収録したアルバムで、レコードとしてはアメリカではJazzlandから、イタリアではCelsonからリリースされている。イタリア録音だから

Celsonがオリジナルだと一部では認識されているようだが、これは単なる誤解である。

当時、チェットはリヴァーサイドのビル・グラウアーとアルバム5枚分の録音をすることを約束していて(但し、当時の大方のミュージシャンが

そうだったように、正式な契約書類は取り交わしてはいない)、これはその中の1枚であるに過ぎない。このジャケットの裏側には「この新しい

ジャズランド・レコーディングについて」というタイトルでライナーノートが記載されていて、ミラノ滞在時に録音された演奏が2つのLPに分けて

リリースされたことが記されている。Celsonというレーベルは1947年に設立されたが、実質的に活動していたのは1951年までで、その後身売り

して別資本が経営しており、この時期はアメリカのレーベルのライセンス販売をしていた。プレスティッジからはマイルスやモンクなどの一部の

タイトルがリリースされているが、基本的には自社でジャズのオリジナル録音ができるような実力はなく、これも現地でレコードを売るために

グラウアーがサブライセンスを与えたに過ぎない。日本では欧州ジャズのバブル期に欧州盤なら何でも価格が高騰した中で、チェットの

イタリア盤が稀少だという話になり(当たり前だ、マーケットの小さい欧州ではプレス枚数は少ないに決まっている)、どさくさに紛れて値段が

釣り上がり、これがオリジナルとして誘導された。こうして目の眩んだコレクターたちは、そうとも知らずに、ズルズルと金をまき上げられた。

この演奏旅行からの帰国後まもなく、チェットはニューヨークで麻薬の不法所持で投獄され、キャバレーカードも没収される。6か月の判決

だったが、模範囚だったため4カ月で釈放された。グラウアーとの約束だった残りの1枚(Plays The Best Of Lerner & Loewe)を録音し、

アメリカでは演奏できなくなったチェットは欧州へ移住する。まずはパリでブルーノートに出演し、その後再度イタリアへ行く。

イタリアでも麻薬問題で度々警察・裁判沙汰を起こしており、それはもうひどい生活ぶりだったが、この時期に伊RCAに録音されたものは

イタリア盤がオリジナルということでいい。アメリカでは既に過去の人となっていたチェットのレコードを発売するレーベルはなかった。

そういう彼を巡る一連の狂騒曲とは裏腹に、このアルバムの彼はそれまでとは何一つ変わらない様子でトランペットを吹き、ドリーミーな

歌を歌っている。彼の当時の生活状況と対比した時のこの落差というか、コントラストの違いは強烈だ。まるで自分の身には何一つ関係ない、

と言わんばかりに夢見心地に歌っている。パシフィック・ジャズ時代の歌の雰囲気そのままで、驚きを通り越して、半ば呆れてしまう。

この不変ぶりには、ある種の異質性のようなものすら感じる。

長年の不摂生で外見はまるで別人のような姿に変わってしまっても彼がその後も長く演奏していけたのは、この内面にあったナイーヴさを

外界からうまく守り続けることができたからなのかもしれない。そういう保護能力のようなものはおそらくは天性のものだったのだろう。

自分の大切な内面には誰にも触れさせず、立ち入らせることを許さなかったからこそ、彼は演奏家で居続けることができたのかもしれない。

このJazzlandのステレオ盤の音質は良好だ。ハイファイさや音場感の広さという意味ではまだまだだけど、弦楽隊の弦の音がきれいに

再生される。こういう編成だから、ステレオプレスの方がいいのは言うまでもない。