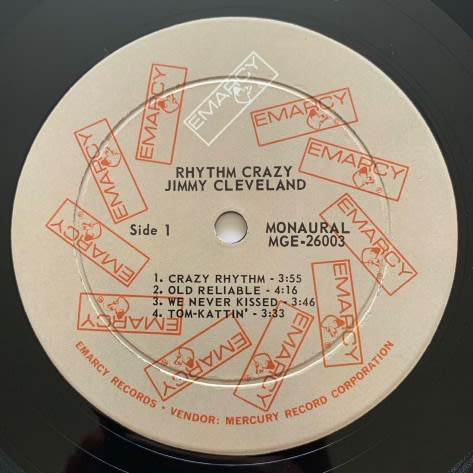

Julian "Cannonball" Adderley / Sophisticated Swing ( 米 EmArcy Records MG-36110 )

キャノンボール・アダレイのレコードデビューはサヴォイだが、本格的なキャリアのスタートにあたりどのレーベルと契約すればいいかマイルスの家に行って相談したところ、

マイルスからはアーティストの自由にやらせてくれるブルーノートを勧められたが、なぜかその忠告を聞かずエマーシーと契約する。が、エマーシーはジャズに関しては

経験が浅く、キャノンボールは駄作を連発する。アルバム毎に企画を変えて吹き込みをさせたが、それは一般的にジャズというのはこういうものだろうという形式から入った

企画であって、キャノンボールの個性ありきのものではなかったせいだろうと思う。

そんな中で唯一キャノンボール・マナーのハードバップ全開な演奏がこのアルバム。ジュニア・マンス、サム・ジョーンズ、ジミー・コブの溌剌としたリズム・セクションのバックで

キャノンボールの野太いアルトが吠えまくる。吠えるけど、そこにはこの人らしい品の良さがある。そういうところはマイルスやエヴァンスと共通しており、いずれこの3人が

合流するのは運命だったのかと思ってしまう。

この1年後に "Somethin' Else" を録音することになるが、その音楽的飛躍はエマーシー時代の多くのアルバムからは想像できない。ただ、このアルバムを聴いているとその下地は

もともとあったんだなということはわかるし、キャノンボールはこういう型にはまらないやり方でこそ活きるのだなということが再確認できる。彼がマイルスの助言に従って

エマーシーではなくブルーノートと長期契約していたらジャズ界はどうなっていたかなと思うけど、時計の針は巻き戻せない。意味の良くわからない手抜きジャケットのせいで

あまり認知されないレコードだけど、このレーベルの中ではこれがあればキャノンボールは一先ずはいいだろうと思う。