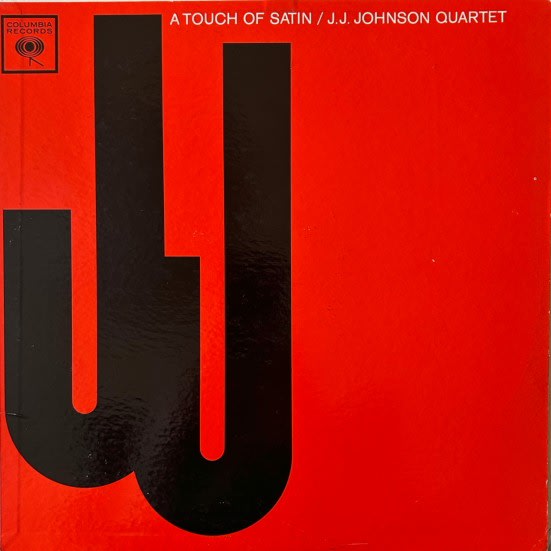

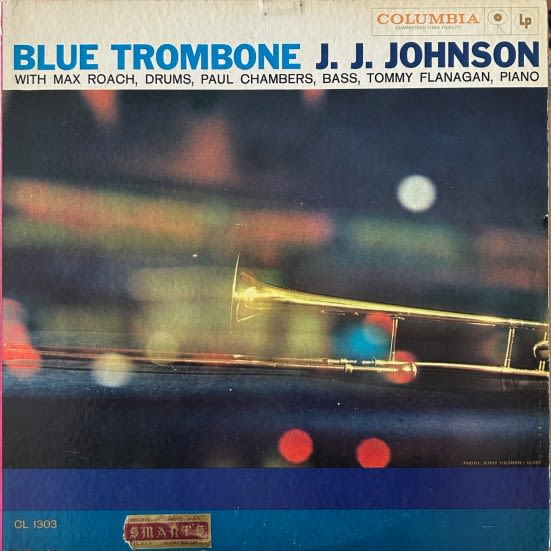

J. J. Johnson Blue Trombone ( 米 Columbia Records CL 1303 )

私が学生時代に愛読していた油井正一先生の「名盤100選」にはJ. J. の最高傑作としてこのアルバムが載っていて「これは聴かねば」と思っていたが、当時このレコードは

あまり出回っていなくて、実際に聴くことができたのは他の名盤たちと比べるとかなり遅い時期だった。そして満を持して聴いた感想は「なんか音悪い」という失望だった。

その時聴いたのはCBSソニーの国内盤でイコライザーカーブなんてことも知らなかったので、まあ当然だった。その後コロンビア原盤を手にしてイコライザーカーブも

触ったりするようになって上記不満は解消したが、それでもこのモノラル盤は鮮明な音という感じではなかったし、今聴いてもその感想は変わらない。

この原因は録音が1957年4月と割と早い時期だったこともあるだろうし、J. J. の音色がもともと鼻のつまったようなくぐもった感じだったことも影響しているのだろう。

他にも疑問に思うのは、アルバム・タイトルにもなっている "Blue Trombone" というこのアルバムの中核になるはずの曲がA面とB面に分断されて収録されていることだ。

A面最後に置かれたこの曲は途中でフェイド・アウトされて、B面トップでフェイド・インして再開する。この曲はアルバムの中では最もジャズっぽい曲で、各人のソロも

充実した力演になっているが、それをこういう形で編集する神経が理解できない。こんなことをするくらいなら、他の曲を1曲落としてでもノーマルな形で収録するべき

だったと思う。こういう大手レーベルのプロデュース側の我の強さというかエゴには辟易とさせられる。マイナー・レーベルだったらこんなことはありえないだろう。

J. J. Johnson / Blue Trombone ( 米 Columbia Records CS 8109 )

モノラルの音に不満があるので当然ステレオ盤も聴いてみると、案の定、音場感や楽器の音色の輝かしさではこちらの方がずっといい。ところがこのステレオ盤には致命的な

問題があって、もろ手を挙げて薦めることができない。それはいくつかの曲で、演奏の最中に再生レベルが急に落ちてピアノやベースの音がしばらく聴こえなくなる箇所が

複数でてくるからだ。これはもちろんミキシングミスによるレコード制作時の技術的な問題で、演奏者には何も非はない。普通こんな初歩的なミスはステレオマスターを

プレイバックした時にすぐに気付くはずだが、それをせずにレコード化されたということだろう。後発プレス時に修正されているのかどうかまでは未確認だが、これは検査不良

による単なる欠陥品で、本来であれば市場から回収されるべきものだったのではと思う。

という具合いで、演奏者とは何の関係もないレコード制作上の瑕疵のせいで、その演奏を純粋に楽しむことができないのがこのいわゆる「代表作」だ。

このアルバムの印象にはロリンズの "Saxophone Colossus" に共通するある種の品格の良さのようなものがあって、こういう要素がこれらのアルバムをして「最高傑作」と

呼ばせている理由なんだろうと思うけど、私はサキコロがロリンズの最高傑作だと思ったことはこれまでに1度もないし、さほど好きな内容でもないのと同様に、このJ. J. の

アルバムも非常によく出来た演奏ではあるけれど、居心地の悪さを感じざるを得ない。この2枚に共通するのはトミー・フラナガンとマックス・ローチの演奏だが、この2人に

共通するお行儀の良さがどうも引っかかる。ここで言う「お行儀の良さ」という言葉は「退屈さ」と読み替えてもいいのだけれど、敢えてそう書かないのはその演奏が非常に

優れた技術力がなければなしえないもので、確かに素晴らしい演奏であることはよくわかるからだ。ただ、その抑制さ加減は例えばマイルスやエヴァンスの、そうしなければ

いられないというヒリヒリした感覚とは本質的なところで違っている。

と、これまたJ.J. とは関係ないところの話へと逸れてしまうが、肝心のJ.J. の演奏はどうかというと、こんなトロンボーンの演奏は他では絶対に聴けないよなと思うような

演奏だと思う。スライド・トロンボーンを吹いているとはとても思えない、音の1つ1つの粒立ちの良さというか音の独立性の高さが尋常ではないし、それでいてフレーズ全体は

なめらかでよく歌っている。彼がモダン・トロンボーンの開祖と言われる所以である。この演奏の対極にいるのはベニー・グリーンで、スライドの特徴を極限まで推し進めた

あの演奏を想うと、J.J.の特異性が際立つ。冒頭の "Hello, Young Lovers" などはそのままヴォーカリーズにしてしまえそうなフレーズばかりで、スピード感も素晴らしい。

ただ、J.J. の良さ以外のところで色々と引っかかりがあって、演奏や音楽に何もかも忘れて聴き入ることがしにくいアルバムだなというのが長年聴いてきた中での感想だ。