Clifford Jordan / Bearcat ( 米 Jazzland JLP-69 )

これと言って特徴もなく、聴き手に印象を残さないミュージシャンはB級と呼ばれるが、このクリフ・ジョーダンはその最たる人かもしれない。ジャズを深く聴いていけば

いずれは必ずぶつかる名前だが万人を納得させる名盤は残しておらず、大抵の場合その名前は知っているけれど特に好きでも嫌いでもないという感想に落ち着く。

テナーの音は太く芯があり、肺活量を目一杯使い切るかのような力強い演奏は頼もしさを感じるが、表情の豊かさに欠け、一本調子で単調、中音域帯に音が集中するので、

聴いていてすぐに飽きが来る。だからこういうワンホーンのアルバムはあまり面白くないというのが正直なところだ。この人はサックスを自分で吹く人にはその豪胆な

演奏から大変好かれるだろうけど、一般の音楽リスナーがレコードで聴いて特に楽しい人ではないだろうと思う。シダー・ウォルトは好きなピアニストだが、ここでは演奏に

隙間を感じるところがあって、バンド・サウンドが少しスカスカした居心地の悪さも感じる。

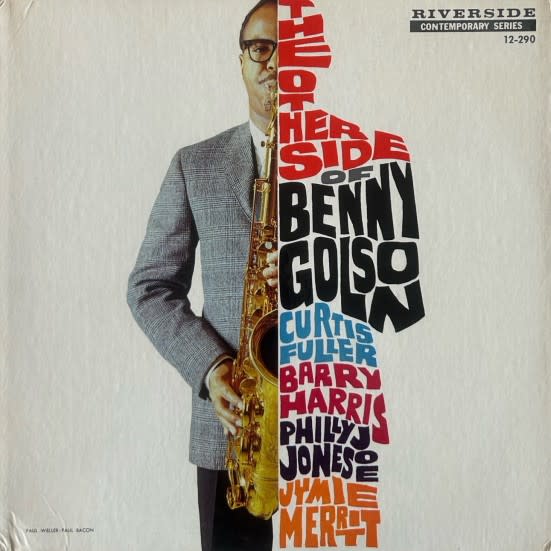

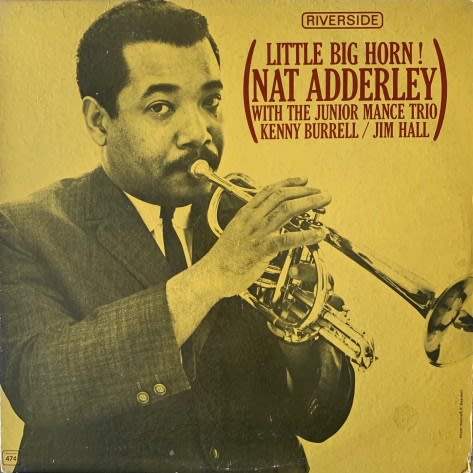

ただ、このアルバムはジャケットが私好みで、その1点だけで手元に置いているレコードだ。上半身だけをトリミングした不思議なデザインをモノクロで纏め、錆びた赤色の

文字でタイトルを入れた渋さが何とも言えない。じっくりと眺めれば眺めるほど深い趣を感じる素晴らしいジャケットで、レコードとしての有難みが増している。

管楽器、特にサックスのワンホーン・アルバムというのは本当に難しいものだと思う。ただ上手く吹けばそれでいいということにはならず、そこには何かがないと聴き手の

心には何も残らない。その何かを果てしなく求めるのがレコード漁りという趣味なのではないだろうか。