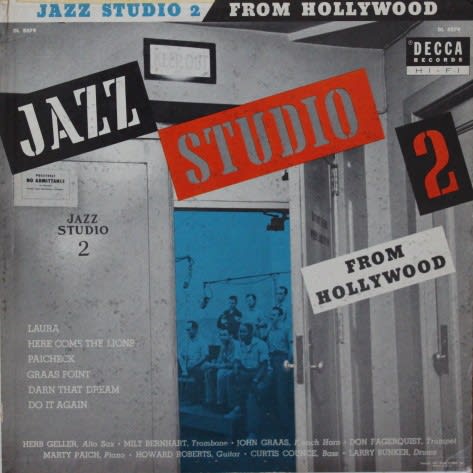

The Amram-Barrow Quartet / Jazz Stuidio No.6 ~ The Eastern Scene ( 米 Decca DL 8558 )

最近聴いて腰が抜けてノックアウトさせられた1枚。並み居る名盤たちを押しのけて、今季の4番打者の位置に座っている。

パタパタしていて何気なく眼に留まって、デッカのよくある凡庸なスタジオ・セッションものかとスルーしかけたが、ふと、" The Eastern Scene"

という小さなレタリングに引っ掛かった。東海岸のジャズなのか、ということで聴いてみようと拾ってみると、これが大当たりだった。

ピアノレスでテナーとホルンという珍しい構成だが、これがちょうどミンガスがサヴォイやベツレヘム時代にやっていた音楽に酷似している。

きちんと作曲された楽曲を使って、ゆったりとして振れ幅の大きい演奏で、アンサンブルも上質で最高の仕上がり。そして楽器のハーモニーの

音色が深く、響きも豊かでこれにヤラれてしまった。その深い響きを演出しているのがジョージ・バロウというテナー奏者の音色だった。

名前は知っていたけどこれまでは特に意識して聴いてこなかったが、結構いろんな作品に顔を出していたようで、一時期よく声が掛かったらしい。

ただ、本人名義のアルバムはこれしか残っておらず、あくまでも多管編成を組む際のサポート要員としての位置付けだったようだ。

確かにステージの中央に立って朗々とアドリブを披露するようなタイプの演奏ができそうな人ではないが、この魅力的な音色には抗し難く、

聴く耳を持った人からは評価されたのだろうと思う。

導入のリフだけ決めて後はアドリブで繋ぐというセッション形式ではなく、デヴィッド・アムラムという後に作曲家として名を成す人が書いた

楽曲を採用することで音楽が構造的にしっかりとしていることが成功の要因となっているが、決して理屈っぽい音楽とはなっておらず、

寛ぎ感に満ちたストレートなジャズになっていて、とてもいい。そこにバロウが加わることで音楽に憂いが刻まれることになった。

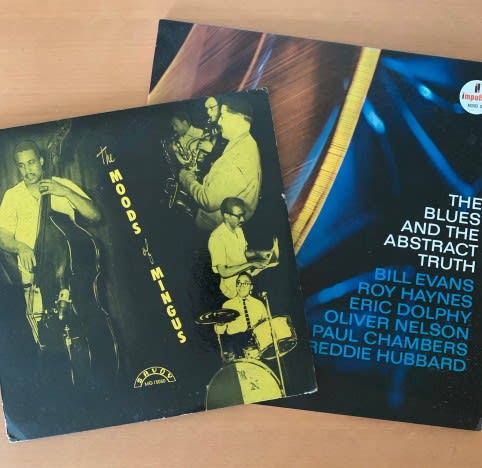

彼が参加した他の作品には例えばこういうものがあって、これらに共通するのが非常に深い陰影が刻まれた音楽だということだろう。

"ブルースの真実" の深みはオリヴァー・ネルソンの才能かと思っていたけど、このアルバムの別のメンバーたちによる続編にはそういう深みは

まったく見られず、なぜだろうと不思議に思っていたが、もしかしたらバロウが加わっていないからだったのかと今となっては邪推してしまう。

ミンガスの作品も深夜のニューヨークの静寂が漂うディープな音楽だが、これも実はバロウの存在の影響だったのだろう、と今は思っている。

リーダー作がなくても、印象的な音楽を残すことができた演奏家がいたのだということをこうして明記しておきたい。