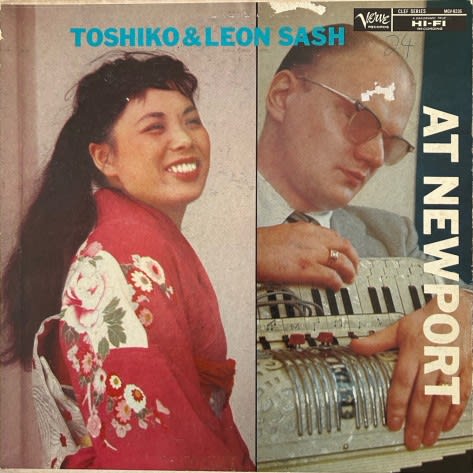

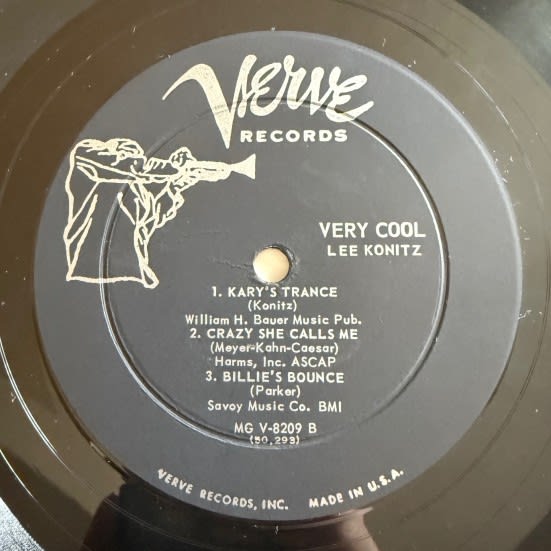

Lee Konitz / Very Cool ( 米 Verve Records MG V-8209 )

ヴァーヴ期のコニッツは "ウォーム" だと言われることが多いが、実際はアルバムによって表情がかなり異なっていて、簡単にそういう一言では括れない。

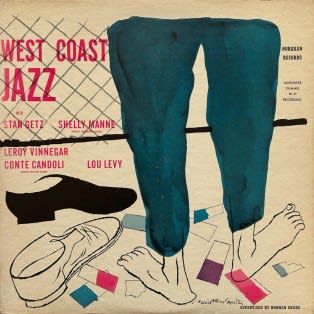

トランペットとの2管編成であることやげんなりするジャケットからこのアルバムまで丁寧に聴く人はそんなに多くはないだろうが、このアルバムは非常に出来がいい。

全編がトリスターノ・マナーとなっていて、言わばストーリーヴィル時代の音楽の発展形が記録されているのだが、時間の経過が音楽を更に成熟させているからだ。

コニッツは1953年頃からサル・モスカ、ピーター・インドらトリスターノ門下生たちをバンドを組んでおり、そのメンバーでストーリーヴィルに録音を残したが、

このバンドはその後もしばらくは活動を続けていて、1955年には同じくトリスターノの下で学んだトランペット奏者のドン・フェラーラも参加し、バードランド、カフェ・

ボヘミア、ハーフノートなどのジャズ・クラブで盛んに演奏した。その成果がこのアルバムにいい形で集約されている。

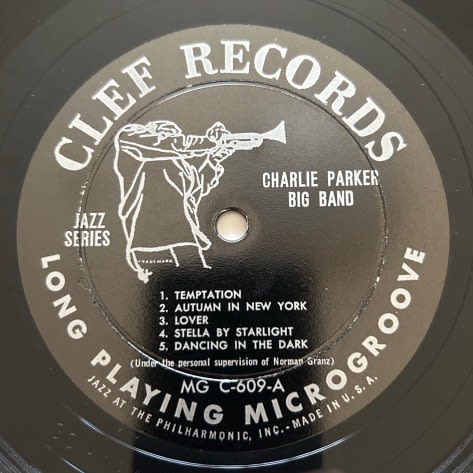

A面にはフェラーラが書いたオリジナルが2曲置かれているがこれがトリスターノ楽派の内容で、コニッツがストーリーヴィル時代にやった音楽そのままだ。門下生であれば

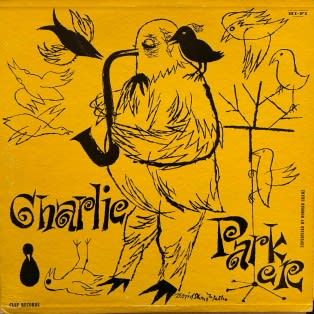

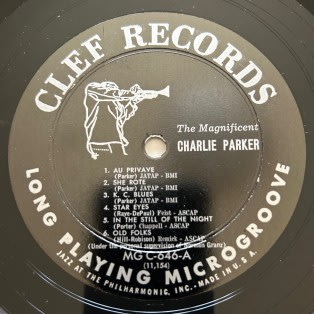

誰が書いても同じような曲になるのが面白い。B面には "Billie's Bounce" が当たり前のように置かれているが、これがパーカーから遠く離れた独特のスタイルで演奏されており、

パーカーを相対化することでトリスターノの音楽が発展していったことが端的によくわかる。

コニッツの音色はストーリーヴィル時代のそれと酷似しており、硬質で厳しい表情も交えながら素晴らしいソロを取っている。時代が進んだ分だけストーリーヴィルの

レコードよりも録音がいいこともあり、アルトの鳴りの良さがうまく捉えられていると思う。その骨太さが音楽全体をしっかりと支えて、トリスターノの匂いを薄めて

バンドとしての自立した音楽へと成熟させているところが何よりも素晴らしい。

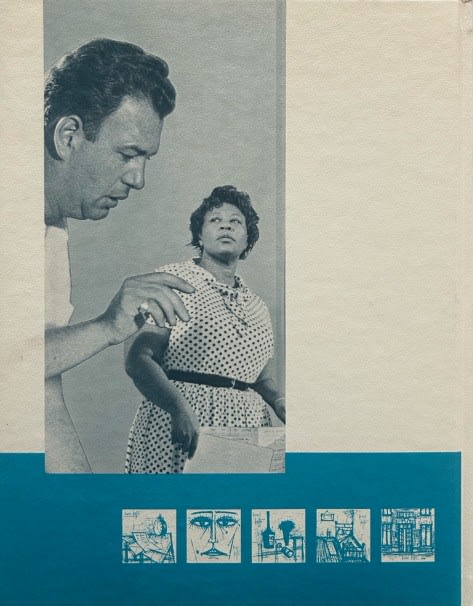

それにしても。このジャケット、どうにかならなかったのか。ウイリアム・クラクストンが撮った写真だとはとても信じられない。