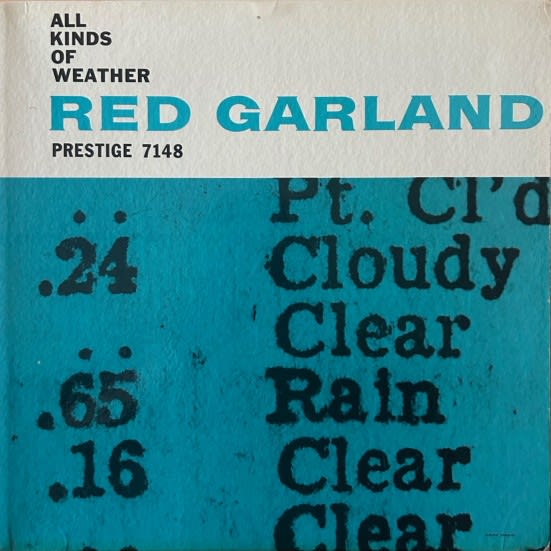

Red Garland / All Kind Of Weather ( 米 Prestige Records PRLP 7148 )

気候変動で生活様式がすっかり変わってしまったような気がする。昔は天候の移り変わりが穏やかで、四季折々の中で風情を感じたものだったが、今は暑いか寒いかの

どちらかしかないような感じになっている。だから、これから先はこういう風に季節や天気のことを想って歌が作られることはもうないのかもしれないと思ったりする。

四季に風情があった頃に作られたこれらの歌には美しいメロディーや深い情感が込められていて、レッド・ガーランドのような人が演奏するにはうってつけだ。

私はガーランドのレコードの中ではこれが1番好きで、もう30年以上聴き続けている。このアルバムの演奏の中には他のアルバムにはない優雅で上質な空気感が溢れていて、

ガーランド美学の静かな頂点を見る思いがする。

シナトラやスー・レニーが歌った "Rain" を軽快にドライヴして幕が開き、物憂げな "Stormy Weather" 、如何にもガーランドらしい "Spring Will Be A Little Late Thie Year"、

夢見るようなテンポでスイングする "'Tis Autimn" など、楽曲の素晴らしさを最大限に引き出すことに成功した演奏が圧巻。また、アート・テイラーのドラムが素晴らしく、

彼の代表作と言ってもいいような演奏でトリオを後押ししている。

短い期間に集中的にありとあらゆるスタンダードをたくさん録音しているのでどの演奏も似通った内容ですぐに飽きてしまうガーランドだけど、このアルバムだけは

例外的に長年聴いていても飽きない。気候に想いを馳せると人は名曲を書くというのはなんだか不思議な話だけど、このアルバムを聴いているとどうやらそれは間違い

なさそうだし、だからこそこういう企画のアルバムが作られて素晴らしい演奏が実現したのだろう、とようやく涼しくなった外の空気を肌に感じながら聴いている。