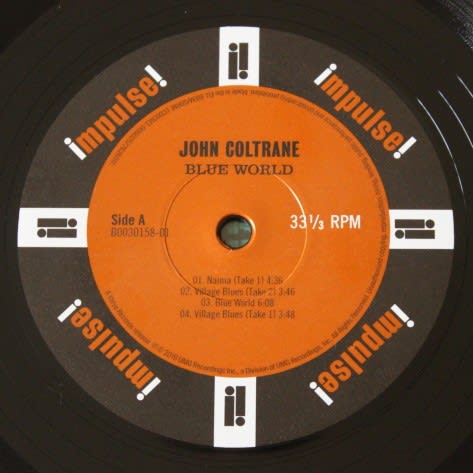

John Coltrane / Blue World ( Impulse B003015801 )

あまりの良さに驚いている。 これはレコードだけでは物足りない、CDも買ってiPodに入れなきゃ、ということですっかり散財してしまった。

カナダの国立映画製作庁からの要請でフランス系カナダ人映画監督の前衛映画のサウンドトラックとして1964年にヴァン・ゲルダー・スタジオで

録音されたものだそうで、全曲新規録音だったとのこと。 コルトレーンがサントラを? ということで、まずは驚いてしまった。

とにかく、"Naima" の出来が素晴らしい。 コルトーン自身の演奏はオリジナルヴァージョンとさほど違いはないけれど、バックのマッコイ・トリオが

浮遊する背景を見事に描き出していて、聴き惚れてしまう。 マイルスのバックでハービー・ハンコックらがやった幻想的な演奏にそっくりだ。

音数を減らし、リズム感を崩し、コードの中にセンスのいい装飾音を入れて複雑な響きを作っている。 元々のこの曲に込めた想いがようやくここで

表現されたように思える。

サントラということもあり、基本的にはどの曲もテーマ部の演奏だけでクローズする形なのでこの時期特有のコルトレーンの難解さはない。 どの楽曲

も短く、それが聴き易さを担保する。 そういう意味では音楽の建付けの印象はマイルスの "死刑台のエレベーター" と似ている。 テイク数の多い

"Village Blues" もわかりやすいブルース形式のシンプルさが好ましい。

アルバムタイトルの "Blue Worlld" は "Out Of This World" を下敷きにした曲で、原曲の暗いムードが殺されることなく上手く演奏されており、

この曲だけはコルトレーンの複雑なアドリブが少し挿入されているが、これも前衛映画には相応しかったのではないだろうか。

ジャズ・ミュージシャンは映画のサントラを本当に上手く作るなあ、と改めて感動する。 アルバム全体が物憂げで深い影で覆われた一糸乱れぬ

統一したムードで貫かれていて、1つの世界観が音楽としてここに作り上げられている。 未だ観ぬ映画の内容でさえ想像できてしまうような、そして

もはや観る必要すら感じさせないくらいの、強固な世界観がここにはある。

元々ジャズという音楽は雰囲気を重視する音楽だが、演奏家が自身の主張を取り下げて映像の世界に入って行くと、こうも素晴らしい融合が可能となる

というところにジャズと映像の根本的な親和性の高さというか、ある種の同一性のようなものが感じられる。 ジャズを聴いて深夜の都会の風景を

イメージしたりすることは日常的にあることだが、それはこの音楽が持っているそういう特質に起因するのだろう。

コルトレーンの優しさや素直さや抱えていた影のようなものが無防備に表面化していて、音楽の質感は非常にナイーブ。 同レーベルの名盤の誉れ高い

"Ballads" なんかよりも遥かに深い抒情性を感じる音楽だと思う。 これは、必聴。 音質も良好で、心配無用。