Sonny Rollins / The Standard ( 米 RCA Victor LPM-3355 )

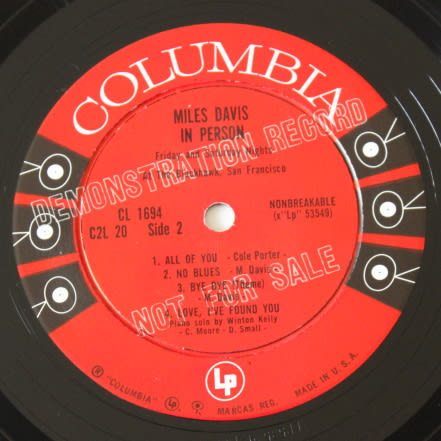

もう、最悪である。 何が最悪って、このジャケットデザインはないだろう。 更に音源に鋏を入れたり、勝手にフェイドアウトさせる始末。 おかげで

クズ盤扱いになっている。 でも、このRCA時代のロリンズは最高にいいのだ。 クラシックなんかも同じだが、アメリカの大手レーベルのモノづくりの

手抜き加減の酷さは目に余るものがある。 アーティストは訴訟を起こしてもいいんじゃないかと思う。 そのせいで自身の作品が正しく評価されないのだ。

ロリンズの唯一無二の魅力は、テナーを「楽器を吹く」という行為としての制約から解放して操ることができたことで、その結果テナーの音が肉声のよう

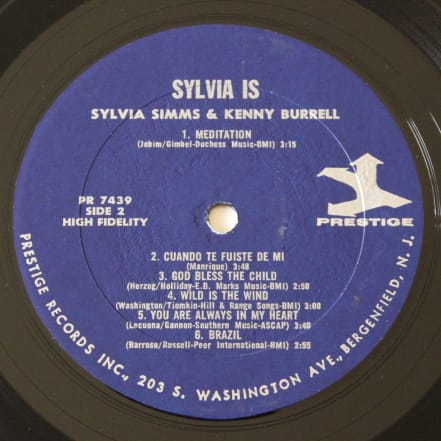

でもあり、まるで歌っているかのように聴こえるということになっている。 そして、その技のピークがこの時期なのだと思う。 プレスティッジ時代は

あくまでもテナーが誰よりも上手く吹けた時期であり、ブルーノートやコンテンポラリー時代になると楽器から徐々に解放される軌跡が克明に記録され、

このRCA時代にそれが完成された形で残されている。 ウィリアムズバーグ橋での研鑽の様子が目に浮かぶような内容だ。

私はFacebookでお気に入りの音楽家としてロリンズを登録しているから、毎日のように彼の現在の元気に活動している様子が配信されているのを見る。

もうすぐ90歳になろうかというその姿は以前よりも小さくなってしまったかのようだけど、それでもとても元気そうに見えるのは何より嬉しい。

いつまでたっても、このRCA諸作と例えばプレスティッジ諸作を比較してどちらが優れているか、というような類の話しかできないようでは困る。

クラシック愛好家はフルトヴェングラーのブラームスとゲルギエフのブラームスを同じ熱意で聴くけれど、今のジャズ愛好家の多くはそうはなれない。

でも20年後にはそういう世代は(私も含めて)全滅して一掃されているだろうから、その時にジャズを巡る状況が大きく変わる可能性はまだ残っている。

その頃には人々の作品への評価が今とは違う景色になっていることを期待したい。 それがこの素晴らしい音楽が生き残っていける唯一の道だから。