Knud Jorgensen / Jazz Trio ( スウェーデン Opus3 8401 )

DU新宿ジャズ館1Fのマンスリー・バイヤーズ・セレクトの1月号に取り上げられているのを見て初めて知ったこの作品、店頭で試聴してみるときらびやかな

音質と軽快な演奏が印象に残った。 1984年の録音というからCDよりもレコードのほうがいいんだろう、と探してみると簡単に見つかったのはいいけれど、

ちょっとした手違いと行き違いがあって、2枚が手許に来るという失敗をしてしまった。

同じレコードを複数枚持つ趣味はないので、溜め息混じりでどちらを処分しようかと検盤していて、初めてジャケットデザインが違うことに気が付いた。

上のものはメンバー全員の名前が記載されていて、紙質も木目の粗い質感でエンボス加工の紙で白っぽいクリーム色。 下のものは "Jazz Trio" という

タイトル表記で、木目の細かいざらついた質感のエンボスではない紙で色は少し黄味がかったクリーム色。 裏面はまったく同じデザインと表記になっている。

背表紙もまったく同じだ。

盤のほうはどうかというとこれがまったく同じで、材質も重量も形状もスタンパーも何も違わない。 強いて言えば、レーベルの色合いが上のほうは黄味

がかったクリーム色で、下の方は白っぽいクリーム色で、ジャケットの色合いとは逆転しているくらい。 音質もまったく同じだ。

どちらが初版なんだ?とマニアの端くれとしては気になるけれど、手に持った時の直感的な質感に違いはまったくないので、単にジャケットが違う工場で

作られただけなんだろう、という結論で自分の中では落ち着いた。 でも、これではどちらを処分すればいいのかますますわからなくなってしまう。

盤質もどちらも差がなくて、迷いに更に拍車がかかる。

両方の盤を通して聴いていくうちに、店頭で試聴した時の印象とは違うものが自分の中に残った。 音質は極めていいし、非常に軽妙洒脱な演奏でとても

耳あたりがいい。 でも、このピアノは上面だけで演奏されているように聴こえる。 演奏は3人ともとても上手いし、トリオとしてとても纏まっている。

でも、どれも手先だけで弾いていて、どうもあまり心がこもっていないような気がする。 だから、私の心の奥底にまでは響いてこない。

酒を飲むラウンジなどでかかっていたらきっと心地よいBGMになるだろうし、こういうタイプの音楽はピアノトリオの1つの王道であることは間違いない。

でも、アメリカでこういうレコードを出したら、きっとミュージシャン仲間からは陰で笑われるだろうし、この後は本人にもCMの仕事くらいしか来なくなる

んじゃないだろうか。 北欧という距離感だから許されているようなところがあると思う。

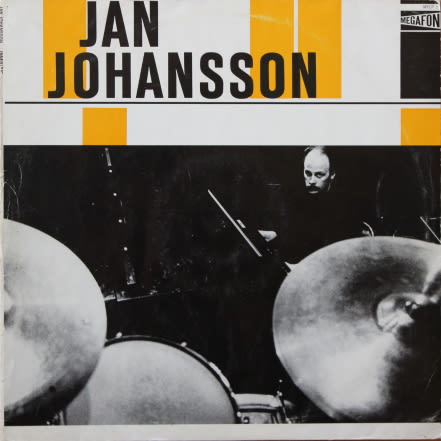

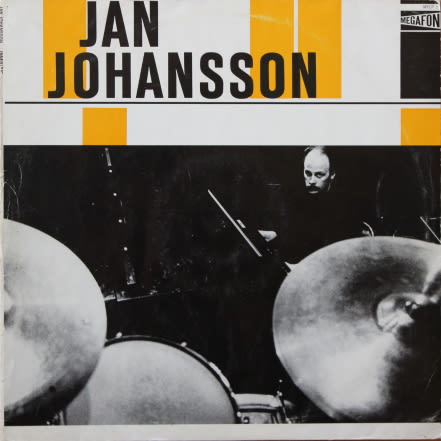

Jan Johansson / Innertrio ( スウェーデン Megafon MFLP 2 )

Jan Johansson / 8 Bitar ( スウェーデン Megafon MFLP 1 )

昨年末に安価で手に入れたヤン・ヨハンソンの有名盤、こちらはクヌード・ヨルゲンセンとは対照的にとても上質な音楽で、芸術としての格が全然違う。

スタンダードと民謡採取の成果がうまく配置されてずっしりとした聴き応えがあるし、演奏の質の高さは凡百のピアノトリオとは一線を画している。

クリアで端正なタッチ、終始落ち着いたリズム感、ひんやりと透き通った音場感、楽曲の纏め方の上手さなど、これ以上の完成度はないのでは、と思う。

敢えて粗探しをするとすれば、あまりに知的な音楽なのでそのスノッブさが鼻につくという向きがあるかもしれない、ということくらいか。

"8 Bitar" には中におまけが入っていた。 メガフォン・レーベルのカタログ冊子だ。

なかなか上品なラインナップだなと感心しながら見ていくと、上記の2枚にはステレオプレスがあることがわかった。 私が買ったのはステレオ表記が

ないのでおそらくモノラルプレスなんだろう。 録音時期を考えると元々は当然ステレオ録音だったのだろうから、もしかしたらステレオプレスの方が

音が自然な感じなのかもしれない。 だからこれらのレコードは安かったのかもしれないな、と思うとようやく腑に落ちるところが出てきた。

クヌード・ヨルゲンセンのレコードも、1984年プレスにも関わらずステレオ/モノラルのコンパチとなっている。 北欧の一般家庭のオーディオ環境のことは

よくわからないけれど、どちらのアーティストのレコードも割と遅い時期まで併用対応しているということは、自分ん家のオーディオ機器を永く大事に使い

続けている人が多いということなんだろう。 そういうところは何だかとても好ましいと思う。