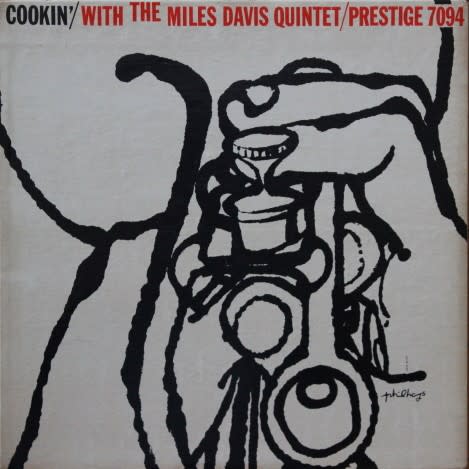

Thelonious Monk / Thelonious Monk ( 米 Prestige LP 7053 )

レコードとしては2枚の10インチ盤をコンパイルしたもので、1つはフランク・フォスター、レイ・コープランドの2管を加えて1954年にヴァン・ゲルダーが録ったもの、

もう1つはソニー・ロリンズ、ジュリアス・ワトキンスの2管を加えてニューヨークのスタジオで1953年にダグ・ホーキンスが録ったもの。 それらをヴァン・ゲルダーが

リマスターして12インチとして発売し直した。 だから、A面とB面では音の質感が全然違うし、モンクのピアノの弾き方も違う。

53年のロリンズとのセッションでは、モンクは割と普通のハード・バップのピアノを弾いている。 音階は独特な使い方をしているけれど、間の取り方なんかは

普通のピアニストと変わらない弾き方をしていて、まったく知らずにこれを聴けばモンクだとはわからないかもしれない。 ロリンズもまだ未熟で大人しく、

彼らしさがまったく感じられない演奏になっている。 アドリブ部は記憶には残らず、不思議なテーマの合奏だけが印象に残るような有様だ。

これに比べて、54年のフォスターとのセッションはまるで別人の演奏で、モンクはようやくモンクとしてその姿をを現したかのようなピアノを弾いている。

フランク・フォスターもテナーの音を太く大きく鳴らす演奏で驚かされる。 ジャケットにロリンズよりもこの人の名前が前に書かれているのはここでの演奏の

出来の差によるものなんだなあということがよくわかる。 当然、このA面のほうが音がいい。

演奏者全員がまだ若かった頃の録音だが、そこにはハード・バップの濃い空気にむせかえるような独特の雰囲気があり、そういう空気感がレコードを再生すると

音と同時に溢れ出してくるような感じがする。 どの曲も演奏時間は短く、アドリブを堪能するというタイプの演奏ではないけれど、モンクの作った奇妙で

風変わりな音楽を賑やかに奏でるだけで十分に楽しく聴けるところがいい。 ジャズという音楽がもともと持っている型破りで自由な要素の、1つの具体的な事例

として、モンクの音楽はそこに在ったのだだろう。 いろんなミュージシャンたちが寄ってたかって演奏しても楽曲の魅力が擦り減ることはなく、却って

鍛えられて強度が増し、その音楽は確固たるものへと変わっていったのだと思う。 その過程の中の1つとして記録されたのがこのレコードなのだ。

プレスティッジはモンクを管楽器奏者のバック・ミュージシャンとして使うことのほうが多く、看板アーティストとしては扱わなかった唯一のレーベル。

それだけモンクのレコードは売れなかったということなんだろうけど、もう少し我慢して録音を残しておいてくれれば良かったのにと思う。 モンクにせよ、

エルモ・ホープにせよ、ブルーノートから早々に引き抜くところまではよかったけれど、使い捨てるのがあまりにも早かった。 時期的にもリズムから逸脱する

モンク独特の弾き方が固まりかけた頃だったのだから、面白い作品がいくらでも残せたに違いない。 そういう意味で、プレスティッジの罪過は大きい。