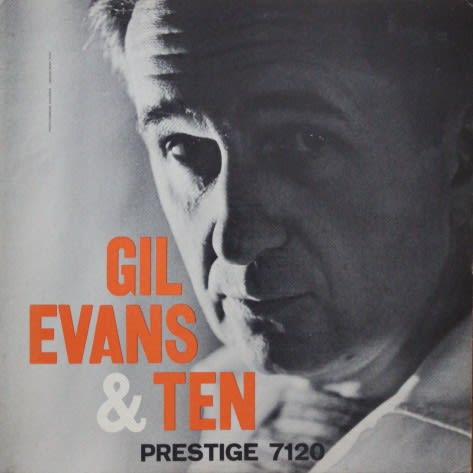

Gil Evans / Gil Evans & Ten ( 米 Prestige PRLP 7120 )

このアルバムを聴くと、写真でしか見たことのない50年代のニューヨークのモノクロの街並み、風景を想い出す。

ソフト・フォーカスでぼんやりと霞んだ建物の形、光と影の淡いコントラスト。

何とも言えないノスタルジックな雰囲気が漂う独特なハーモニーが圧倒的に素晴らしい。聴いていると、様々な心象風景が

目の前に浮かんでは消えていく。映像喚起力がハンパない。

10人で生み出す豊かなハーモニーの能率の高さは凄いとしか言いようがないが、そのデリケートでありながらリッチな色彩感は

クロード・ソーンヒル楽団の生き写し。ソーンヒルのハーモニーは正にギル・エヴァンスのハーモニーだったわけだ。

ギル・エヴァンスのラージ・アンサンブルではジミー・クリーヴランドのトロンボーン・ソロが頻繁にフィーチャーされるが、

ここでも彼の夢見るような伸びやかなソロが印象的だ。また、スティーヴ・レイシーの苦み走ったソプラノもよく効いている。

揺蕩うような霞みがかったギル・エヴァンスのハーモニーが通奏低音のように流れ続ける、至福の時間を味わうことができる。

ある意味、ジャズの生命線とも言うべきスイングやアドリブよりも、ハーモニー優先でジャズを構成することを宣言した作品で、

その穏やかなラディカルさに、マイルスをはじめ、多くのミュージシャンが夢中になったというのはよくわかる。