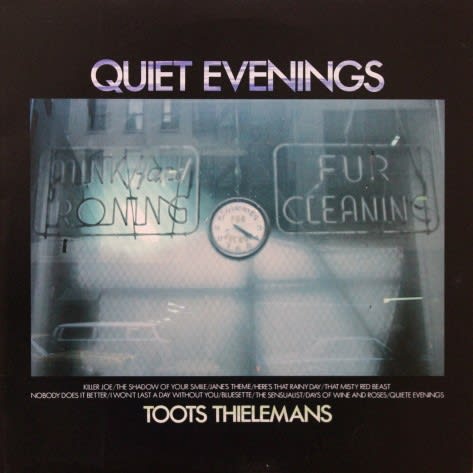

Toots Thilemans / Quiet Evenings ( 日本 Epic 25-3P-302 )

私が一番好きなトゥーツ・シールマンスのアルバムはこれで、オランダのCBSが1980年に制作、原題は "Collage" というタイトルで出ているが、

日本では昔からこのジャケットで出されているので、我々にはこちらの方がなじみ深い。学生時代からの愛聴盤で、もう自分の血肉となっている

感がある。これを聴く時は、もう音楽を聴くというよりは、自分の記憶のページをめくっていくような感覚になってしまっている。

このアルバムに辿り着いたのは、当時からジョニー・マンデルの "いそしぎのテーマ" が好きで、この曲が入っている音盤を片っ端から買っていた時に

出会った。あまりの素晴らしさに感極まったものだ。未だにこれ以上の演奏には出会ったことがない。

客観的に見れば時代を反映したイージーリスニングの作りになっているけれど、バックのアレンジと演奏が非常に品が良く、逆にこうじゃなきゃ

いけないでしょ、という感じだ。それに、このアルバムはベースにペデルセン、ドラムにアレックス・リールを採用していて、土台はしっかりと

ジャズの作りになっているところがミソだ。ペデルセンのベースが随所で効いており、これがとてもいい。

選曲も良くて、究極にロマンティックなアルバムになっている。更に録音が良くて、トゥーツのハーモニカの音色がこれ以上ない美音で録れている。

こんなきれいなハーモニカの音色は聴いたことがない。

このアルバムが自分の人生の中でいつも傍にあったことは幸せなことだった、と思う。あまりに自分の中で深く繋がってしまっているので、

なかなかうまく説明できないが、いろんな局面で自分を支えてくれたアルバムで、この先もずっと聴き続けていくことになるだろう。