文字を入れ忘れ。慌てる。右の末社は粒が大きい?石碑には「忍草八幡社」と書いてある?社も、丁寧な造り。右下の石の社にしては新しい?しかも三連?長屋?

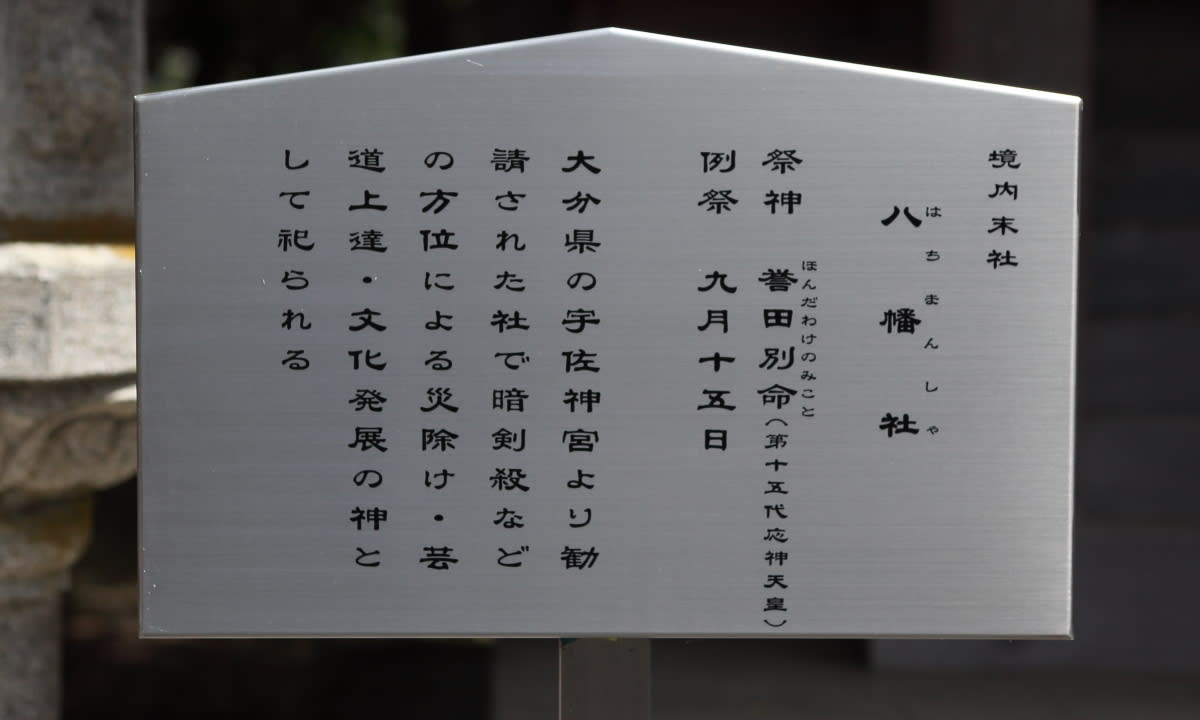

宇佐神宮からは良いけど、「暗剣殺」←これは陰陽師では無いの?神道とは違うのだけど?そこが日本らしいかな?

三連長屋で丁度良い?熊野三社だから。それはよいのだけど、神様の名前はこれで良いのか?数年前に回ってきたけど?? w^x^w

綺麗な道の終点近くに、少し広いところが?花壇が?出っ張りだけという気もするけど。紫陽花の花に名札は?

一番近い名札。カタカナだけだと判りづらいな?撫子額紫陽花。

この名札から一番近いところの花?少し違う様な? w^x^w

忍野八海からの阿原川と、外からの新名庄川が合流するところまで来た。川沿いは桜?満開は何時だろう。

橋の名前は「八海橋(はっかいばし)」

橋の上から、85mm望遠の原寸切り取り。まぐれ当たりかな? w^x^w

この社は、拝殿と本殿が分かれていない?略式の神社?なのか?かなり大きな神社の様な気がするが?奥の床が手前よりも高いけど?

正面から捉えた絵。この時は未だ開いていなかった。右にも境内末社が並ぶ。

あれ?左よりも大きな社?が多い様な?でもない?小さい石造りだけど新しいのが? w^x^w

大きな花に寄って撮る。このレンズにマクロモードはない。

少し離れる。一歩?二歩?以前と操作が違うのだ。戸惑う。

今度は広角で。このレンズのズーミングは、同じメーカーなのに、操作が逆。筒を延ばすと、広角になる? w^x^w

川沿いの道に説明の案内板が?左に?短い隘路?それは、小さな池の周りで終わる。

銚子?比較的、浅く、丸い?魚は居ない?少なくとも大きな魚は。

同じ絵の一部、原寸切り取り。色の黒く濃いものは、小魚(10cm+)が作り出す陰影。レンズの力が? w^x^w

五つ並んだ石の社の先には是があった。石灯籠の傍に説明があった。

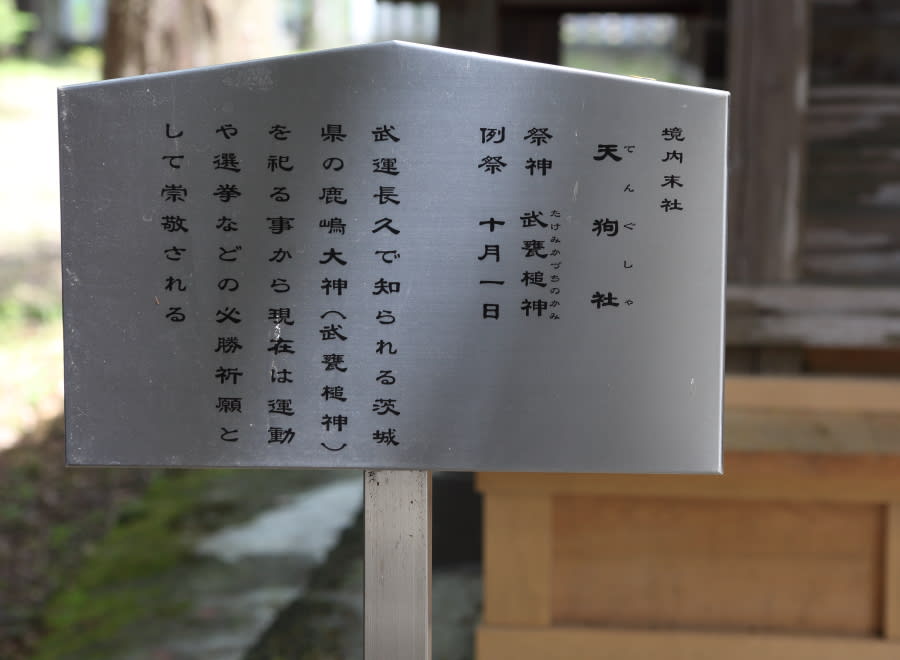

天狗伝説、カラス天狗の肖像は修験者だよね。あれは、仏教系では無いの?天狗社?初めて見た気がする。

本堂?いや、お社(やしろ)正面から見た左奥の姿が良く判る。 w^x^w

柱の傍に、咲き始めたばかりの花があった。とは言え、だから、緑の花が色が薄くなり最後に白くなるとは言えない。左奥に?

日本のガクアジサイか?と思ったが?中も外も薄い水色で、八重?新種かな?園芸種?

白っぽい花の裏の更に白いと思ったら、八重の白い花が混じって咲いている。混ざった?そんな馬鹿な? w^x^w

ここが水車小屋(こちら側は全面ガラス張り?)の裏?是の何処が、濁池(にごりいけ)なのだ?

この案内図は、前回の富士講の左隣。水車の見える側で、湧池の川向かい。四番池の銚子池に向かっている。

中池からの流れと合流?なのか?地図と写真だけでは判らない。 w^x^w

境内末社はあるとして、西五社と言うことは?東にも五社あるのかな?憶えておくか?第六天魔王?織田信長とは縁が無い?かな?

立て札の説明は立派だが?相模原の村はずれにひっそり在りそうな。素朴な民間信仰の支え?片流れが四つ。

これは?比較的というか、かなり新しい?判らない?昭和以降だな。 w^x^w

明らかに左側の紫陽花は、薄い緑。だよね。右側は、薄い水色。

ただ、薄い緑と言えないほどの、白い紫陽花が混ざっている?

未だ緑色の花が混ざっていると、薄い緑から始まって、白くなる花?それとも、単なる個体差?かな? w^x^w

忍野八海の説明と案内地図があった。富士講と言うのは知らなかった?いや、詳しくは、かな?似たような話は沢山聞いた。

江戸末期の観光案内版画?木版でここまで細い線を良く出すな。

この水車小屋の裏手?が、濁り池らしいのだが?写真は切り取りになるので、全体図が掴みづらい。 w^x^w

石碑の文だが、文が読める?昭和53年の文なら読めて当然か?木花之佐久夜毘賣命の文字だけ色が残っている?浅間神社ならでは?

是が全体の絵。神社の由緒だよね。

その奥に是。薬師堂?薬師如来?右の説明には、少彦名命(すくなびこのみこと)とあるけど? w^x^w

後ろと言うか、進行方向右側を見ると?是も白い紫陽花だけど彼所まで白くないと言うか?全く違う、薄い青?

その後ろに、色は似ているが、八重のガクアジサイ?和風?判らない。

全体で見る右の(紫陽花で作る)壁?右は薄い青で統一?でも無いか?左は薄い緑と白?かな? w^x^w