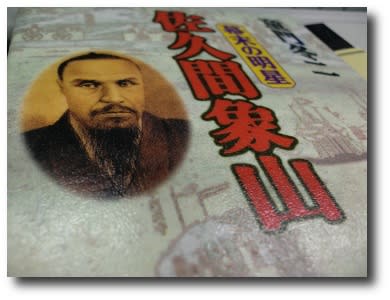

童門冬二著『佐久間象山』を読みました。実業の日本社から2004年に刊行された単行本で、「幕末の明星」という副題がついています。著者の作品の通例で、ビジネス書のように箇条書きでまとめるというスタイルは、読者にとっては好き嫌いが分かれるでしょうが、よくわからない佐久間象山という人物について、要領よくまとめられた本、という印象を持ちました。

ただし、佐久間象山という人物を理解できたかと言われれば、やっぱりよくわかりませんとしか言いようがない。幕末の有名人であることはわかりますが、何を成したのか、どこが偉いのかよくわかりません。朱子学を尊重し、陽明学を排撃するところなど、むしろ頑固な偏狭さを感じてしまいます。学問の多様性も社会と文化の豊かさの基礎となっていると考える当方には、あまり仲良くなれない御仁だと感じられてなりません。勉強するため1日に2時間しか眠らないなんて、脳生理学的にあり得ないのでは。あるいは、そんな生活を続けたから人格障害が起こり、エキセントリックな人になったのかもしれないとさえ考えてしまいます(^o^)/

吉田松陰の先生にあたるとのこと、なるほど通じるところがあるとは思いますが、その尊王海防論が、薩長史観の立場に立てば「幕末の明星」と大いに評価されるところでも、そうでない見方をしてしまうと、なんだか評価に迷ってしまうということなのでしょう。

ただし、佐久間象山という人物を理解できたかと言われれば、やっぱりよくわかりませんとしか言いようがない。幕末の有名人であることはわかりますが、何を成したのか、どこが偉いのかよくわかりません。朱子学を尊重し、陽明学を排撃するところなど、むしろ頑固な偏狭さを感じてしまいます。学問の多様性も社会と文化の豊かさの基礎となっていると考える当方には、あまり仲良くなれない御仁だと感じられてなりません。勉強するため1日に2時間しか眠らないなんて、脳生理学的にあり得ないのでは。あるいは、そんな生活を続けたから人格障害が起こり、エキセントリックな人になったのかもしれないとさえ考えてしまいます(^o^)/

吉田松陰の先生にあたるとのこと、なるほど通じるところがあるとは思いますが、その尊王海防論が、薩長史観の立場に立てば「幕末の明星」と大いに評価されるところでも、そうでない見方をしてしまうと、なんだか評価に迷ってしまうということなのでしょう。