だいぶ雪が積もった日曜日、朝から雪かきをして、午後も雪かきをしてから、山形交響楽団第242回定期演奏会に出かけました。3時すぎには山形テルサホールに到着し、開演を待ちました。

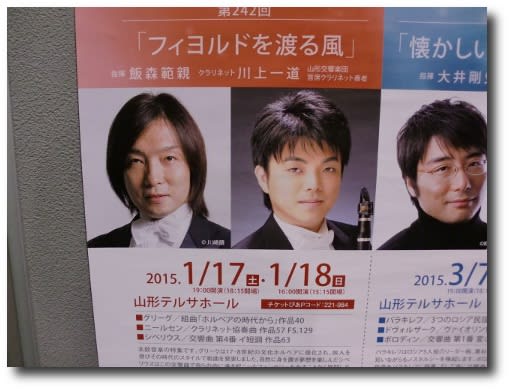

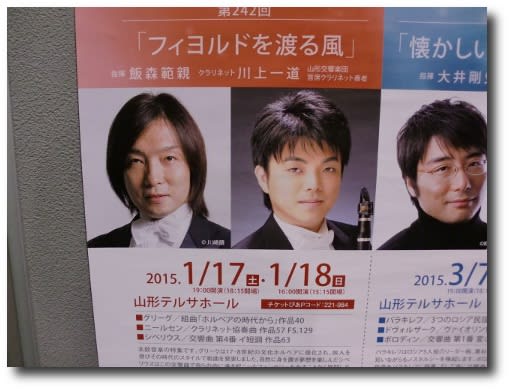

今回の曲目は、「フィヨルドを渡る風」と題して、

というものです。

恒例のプレ・コンサート・トークで、指揮者の飯森範親さんが、天童市で行われたモンテディオ山形のキックオフ・イベントから山形に帰る途中、左手の奥羽山脈の雪景色が素晴らしいことに触れた後で、本日の曲目について説明しました。とくに、ニールセンについては、あまり旋律らしい旋律を書かず、リズムを重視し断片をつなぎ合わせるような書法が多く、デンマーク以外の国ではまだ充分に親しまれているとは言い難いそうです。ソリストの川上一道さんは、一昨年の日本音楽コンクールの優勝者であり、卓越した技術と音楽性で、この難曲を吹ききっているとのこと。

また、シベリウスについては、喉頭に腫瘍が見つかり手術・治療していた時期に、不安の中で作曲されたものだそうです。根底に死をどうとらえるかというテーマがあると言います。本人は、この第4番を、第7番とともに最高傑作と自負していたとのこと。

最後に、山響の経営上の問題にも触れ、金管奏者の有志が山響の支援を要請するコンサートを今月23日(金)19時~に企画していることを紹介しました。

最初の曲目は、グリーグの組曲「ホルベアの時代から」。弦楽合奏のみで、楽器の配置は、ステージ左から第1ヴァイオリン(7)、第2ヴァイオリン(7)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、その右手後方にコントラバス(3)という順です。コンサートマスター席には犬伏亜里さん、セカンドのトップはヤンネ舘野さんで、チェロのトップは小川和久さんが座っていますが、ヴィオラのトップは上品そうな女性奏者で、プログラムで確かめたら、客演の金子なおさんとありました。もしかすると、お隣の倉田さんの恩師の方?

第1曲:プレリュード、アレグロ・ヴィヴァーチェ。

第2曲:サラバンド、アンダンテ・エスプレッシーヴォ。チェロの小川和久さん、渡邊研多朗さん、邢広京さんの三人のチェロの合奏が、ほんとに素晴らしい! チェロ、いいですね~。

第3曲:ガヴォットとミュゼット、アレグレット~ポコ・ピウ・モッソ。

第4曲:アリア、アンダンテ・レリジオーソ。

第5曲:リゴードン、アレグロ・コン・ブリオ。ヴァイオリンとヴィオラのソロによる見事な重奏が、弦のピチカートをバックに、左右のかけあいの効果もあって、実に素晴らしく面白い!

全体に、山響の弦楽セクションの見事さを、あらためて感じました。

続いて、ニールセンのクラリネット協奏曲です。

楽器編成は、前曲と同様の1st-Vn(7),2nd-Vn(7),Vc(5),Vla(5),Cb(3)の弦楽セクションに加えて、正面奥に小太鼓、その奥にHrn(2),Fg(2)のみ、というものです。小規模な編成ですが、これが逆に室内楽のような緊密感のある味わいを生み出すようです。実演で聴くのは今回が初めてであるだけでなく、残念ながらCDも持っていませんので、先日、某YouTubeで聴いたのが初めてでしたので、印象が新鮮です。

コントラバスとチェロにヴィオラが加わり、やがてクラリネットが入ってきます。クラリネット・ソロは、高音から低音までを駆使して、リズムも面白いものです。小太鼓は、要所でリズムにアクセントを加えます。オーケストラが全休止する間、クラリネットの見事なソロ。会場は静まり返り、ひたすらクラリネットの妙技に耳を澄ませます。最弱音もしっかり伝わるのは、山形テルサのような規模のホールの良さでしょう。曲は、部分的にJazzのテイストもあるようで、汽笛のような、あるいはキャンキャン、ケラケラした音も。クラリネットの多彩な持ち味を充分に引き出した、1922年に作曲されたとはいえけっこう現代的な音楽と感じました。

いや~、実に見事でした! 川上さんの演奏の後、拍手がしばらく鳴り止まず、アンコールを。どこか懐かしい旋律でしたが、沖縄民謡なのだそうです。

ここで、15分の休憩です。

聴衆の入りは、自由席を中心にだいぶ空席があります。真冬の天候から見ても曲目から見ても、たしかにお客がどっと押し寄せるという具合にはいかないだろうなあ(^o^;)>poripori

逆に、たとえ雪降りのお天気であっても、意欲的なプログラミングに反応する聴衆がこれだけいるというのは、すごいことだと思うのです。

それを痛切に感じたのが、シベリウスの交響曲第4番、あの暗~い、暗鬱なシンフォニーに対する反応です(^o^)/

楽器編成は、Fl(2),Ob(2),Cl(2),Fg(2),Hrn(4),Tp(2),Tb(3:うち1はBassTb),Timp,Glocken,弦楽5部(7-7-5-5-4) となっています。

第1楽章:テンポ・モルト・モデラート~クアジ・アダージョ。コントラバスとチェロとファゴットという低音楽器だけで、不気味な始まりです。独奏チェロが、怪獣の呼吸か巨人のうめき声みたいなコントラバスをバックに、哀感や弱さを感じさせる主題を提示します。増強された金管楽器の響きも、例えばホルンの半分は弱音器を付けて奏されることがあるように、音色も単純ではありません。それに、ティンパニの迫力はただならぬものがあり、優しく慰められはするけれど、何か大きな衝撃を連想してしまいます。

第2楽章:アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ。冒頭に、オーボエが本来のひなびた音色で軽快な旋律を提示すると、弦楽がリズミックな動きを示す、という具合に、明るくはないけれど当社比で(^o^;)軽妙さは感じさせる、独特のスケルツォ風の楽章です。

第3楽章:イル・テンポ・ラルゴ。冒頭、フルートのソロに始まる緩徐楽章です。FgとClが静かなかけ合いをしたり、チェロが嘆きを呟いたりすると、瞑想的で内省的な弦楽合奏をバックにフルートが悲痛な旋律を奏でます。オーボエもクラリネットも、ふだんの明るい印象は消えて、悲痛さや哀感が全面に出てくるのが不思議です。ヴィオラやファゴット等が執拗に同じ音を繰り返す中に、呟きのような旋律が弱く奏されます。

第4楽章:アレグロ。弦楽セクションの合奏から始まる活動的なフィナーレです。ここでグロッケンが初登場、可愛く鳴らされます。木管、とくにクラリネットがけたたましい声をあげ、ホルンがミュートした音を本来の音にかぶせるなど、音色の面でも独特の工夫を感じさせます。弦楽合奏はときに鎮魂曲のように響くこともありますが、生き生きとしたリズムがようやく暗鬱さを脱し、エネルギーや推進力を感じさせてくれます。そして最終部は、ごくシンプルに、静かに終わります。

演奏が終わった後の静かな余韻を味わうかのように、だいぶ間合いがあっての大きな拍手でした。曲は暗いけれど、集中力と緊張感と内的なパワーのある、素晴らしい演奏でした。山響はこういうシベリウスを演奏するのだと、思わず誰彼となく誇りたくなります(^o^)/

そして、真冬のこういう演奏会にもかかわらず足を運ぶ聴衆の存在に、様々な困難や紆余曲折はあったでしょうが、これまでの山響のあゆみを確かに感じます。

今回の曲目は、「フィヨルドを渡る風」と題して、

- グリーグ/組曲「ホルベアの時代から」作品40

- ニールセン/クラリネット協奏曲 作品57 FS.129、川上一道(Cl)

- シベリウス/交響曲 第4番 イ短調 作品63

飯森範親指揮 山形交響楽団

というものです。

恒例のプレ・コンサート・トークで、指揮者の飯森範親さんが、天童市で行われたモンテディオ山形のキックオフ・イベントから山形に帰る途中、左手の奥羽山脈の雪景色が素晴らしいことに触れた後で、本日の曲目について説明しました。とくに、ニールセンについては、あまり旋律らしい旋律を書かず、リズムを重視し断片をつなぎ合わせるような書法が多く、デンマーク以外の国ではまだ充分に親しまれているとは言い難いそうです。ソリストの川上一道さんは、一昨年の日本音楽コンクールの優勝者であり、卓越した技術と音楽性で、この難曲を吹ききっているとのこと。

また、シベリウスについては、喉頭に腫瘍が見つかり手術・治療していた時期に、不安の中で作曲されたものだそうです。根底に死をどうとらえるかというテーマがあると言います。本人は、この第4番を、第7番とともに最高傑作と自負していたとのこと。

最後に、山響の経営上の問題にも触れ、金管奏者の有志が山響の支援を要請するコンサートを今月23日(金)19時~に企画していることを紹介しました。

最初の曲目は、グリーグの組曲「ホルベアの時代から」。弦楽合奏のみで、楽器の配置は、ステージ左から第1ヴァイオリン(7)、第2ヴァイオリン(7)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、その右手後方にコントラバス(3)という順です。コンサートマスター席には犬伏亜里さん、セカンドのトップはヤンネ舘野さんで、チェロのトップは小川和久さんが座っていますが、ヴィオラのトップは上品そうな女性奏者で、プログラムで確かめたら、客演の金子なおさんとありました。もしかすると、お隣の倉田さんの恩師の方?

第1曲:プレリュード、アレグロ・ヴィヴァーチェ。

第2曲:サラバンド、アンダンテ・エスプレッシーヴォ。チェロの小川和久さん、渡邊研多朗さん、邢広京さんの三人のチェロの合奏が、ほんとに素晴らしい! チェロ、いいですね~。

第3曲:ガヴォットとミュゼット、アレグレット~ポコ・ピウ・モッソ。

第4曲:アリア、アンダンテ・レリジオーソ。

第5曲:リゴードン、アレグロ・コン・ブリオ。ヴァイオリンとヴィオラのソロによる見事な重奏が、弦のピチカートをバックに、左右のかけあいの効果もあって、実に素晴らしく面白い!

全体に、山響の弦楽セクションの見事さを、あらためて感じました。

続いて、ニールセンのクラリネット協奏曲です。

楽器編成は、前曲と同様の1st-Vn(7),2nd-Vn(7),Vc(5),Vla(5),Cb(3)の弦楽セクションに加えて、正面奥に小太鼓、その奥にHrn(2),Fg(2)のみ、というものです。小規模な編成ですが、これが逆に室内楽のような緊密感のある味わいを生み出すようです。実演で聴くのは今回が初めてであるだけでなく、残念ながらCDも持っていませんので、先日、某YouTubeで聴いたのが初めてでしたので、印象が新鮮です。

コントラバスとチェロにヴィオラが加わり、やがてクラリネットが入ってきます。クラリネット・ソロは、高音から低音までを駆使して、リズムも面白いものです。小太鼓は、要所でリズムにアクセントを加えます。オーケストラが全休止する間、クラリネットの見事なソロ。会場は静まり返り、ひたすらクラリネットの妙技に耳を澄ませます。最弱音もしっかり伝わるのは、山形テルサのような規模のホールの良さでしょう。曲は、部分的にJazzのテイストもあるようで、汽笛のような、あるいはキャンキャン、ケラケラした音も。クラリネットの多彩な持ち味を充分に引き出した、1922年に作曲されたとはいえけっこう現代的な音楽と感じました。

いや~、実に見事でした! 川上さんの演奏の後、拍手がしばらく鳴り止まず、アンコールを。どこか懐かしい旋律でしたが、沖縄民謡なのだそうです。

ここで、15分の休憩です。

聴衆の入りは、自由席を中心にだいぶ空席があります。真冬の天候から見ても曲目から見ても、たしかにお客がどっと押し寄せるという具合にはいかないだろうなあ(^o^;)>poripori

逆に、たとえ雪降りのお天気であっても、意欲的なプログラミングに反応する聴衆がこれだけいるというのは、すごいことだと思うのです。

それを痛切に感じたのが、シベリウスの交響曲第4番、あの暗~い、暗鬱なシンフォニーに対する反応です(^o^)/

楽器編成は、Fl(2),Ob(2),Cl(2),Fg(2),Hrn(4),Tp(2),Tb(3:うち1はBassTb),Timp,Glocken,弦楽5部(7-7-5-5-4) となっています。

第1楽章:テンポ・モルト・モデラート~クアジ・アダージョ。コントラバスとチェロとファゴットという低音楽器だけで、不気味な始まりです。独奏チェロが、怪獣の呼吸か巨人のうめき声みたいなコントラバスをバックに、哀感や弱さを感じさせる主題を提示します。増強された金管楽器の響きも、例えばホルンの半分は弱音器を付けて奏されることがあるように、音色も単純ではありません。それに、ティンパニの迫力はただならぬものがあり、優しく慰められはするけれど、何か大きな衝撃を連想してしまいます。

第2楽章:アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ。冒頭に、オーボエが本来のひなびた音色で軽快な旋律を提示すると、弦楽がリズミックな動きを示す、という具合に、明るくはないけれど当社比で(^o^;)軽妙さは感じさせる、独特のスケルツォ風の楽章です。

第3楽章:イル・テンポ・ラルゴ。冒頭、フルートのソロに始まる緩徐楽章です。FgとClが静かなかけ合いをしたり、チェロが嘆きを呟いたりすると、瞑想的で内省的な弦楽合奏をバックにフルートが悲痛な旋律を奏でます。オーボエもクラリネットも、ふだんの明るい印象は消えて、悲痛さや哀感が全面に出てくるのが不思議です。ヴィオラやファゴット等が執拗に同じ音を繰り返す中に、呟きのような旋律が弱く奏されます。

第4楽章:アレグロ。弦楽セクションの合奏から始まる活動的なフィナーレです。ここでグロッケンが初登場、可愛く鳴らされます。木管、とくにクラリネットがけたたましい声をあげ、ホルンがミュートした音を本来の音にかぶせるなど、音色の面でも独特の工夫を感じさせます。弦楽合奏はときに鎮魂曲のように響くこともありますが、生き生きとしたリズムがようやく暗鬱さを脱し、エネルギーや推進力を感じさせてくれます。そして最終部は、ごくシンプルに、静かに終わります。

演奏が終わった後の静かな余韻を味わうかのように、だいぶ間合いがあっての大きな拍手でした。曲は暗いけれど、集中力と緊張感と内的なパワーのある、素晴らしい演奏でした。山響はこういうシベリウスを演奏するのだと、思わず誰彼となく誇りたくなります(^o^)/

そして、真冬のこういう演奏会にもかかわらず足を運ぶ聴衆の存在に、様々な困難や紆余曲折はあったでしょうが、これまでの山響のあゆみを確かに感じます。