手元に集まった様々な筆記具の多様性には我ながら驚き呆れてしまうほどですが、ふと思いがけない事実に気づいてしまいました。例えば

これらは、黒や青などのインクが共通で、多種多様な軸に対応しているだけだ、ということです。0.9mmとか0.5mmなどの違いがありますが、事情はシャープペンシルでも同じことで、同じシャープ芯を使って、様々な軸が展開されているだけのことです。

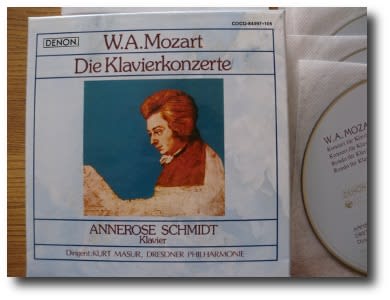

なるほど、筆記具の多様性とは見かけのものであって、実は軸のデザインの多様性なのではないか。音楽で言えば

のようなもので、筆記具においても多彩なヴァリエーションを楽しむべきものなのかもしれません。

Jetstream

Jetstream ラバー軸

Jetstream 3色

Jetstream 4+1

Jetstream インサイド・ピュアモルト

StyleFit - Jetstream

これらは、黒や青などのインクが共通で、多種多様な軸に対応しているだけだ、ということです。0.9mmとか0.5mmなどの違いがありますが、事情はシャープペンシルでも同じことで、同じシャープ芯を使って、様々な軸が展開されているだけのことです。

なるほど、筆記具の多様性とは見かけのものであって、実は軸のデザインの多様性なのではないか。音楽で言えば

「インクの主題による変奏曲」

のようなもので、筆記具においても多彩なヴァリエーションを楽しむべきものなのかもしれません。