先日、山響定期で大好きなプロコフィエフの組曲「ロメオとジュリエット」を聴いて以来、久々にプロコフィエフ三昧となっております。

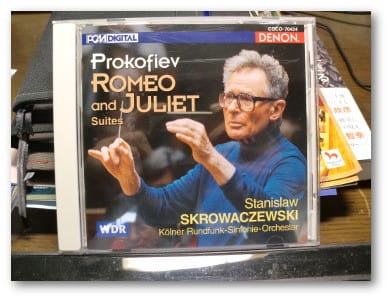

まず、通勤の音楽は、スクロヴァチェフスキがケルン放送交響楽団を指揮した1994〜95年のデンオンのデジタル録音で、「ロメオとジュリエット」(第1〜第3組曲)を聴いております。これは、言わずと知れたミスターSの名盤ですが、実際にほんとに魅力的。もともとのバレエの情景の順序とは違いますが、それぞれバランスが考えられて、7曲、7曲、6曲が選ばれたであろう3つの組曲を反復リピートして聴きながらドライブするのは実に楽しい。宵闇の中では幻想的に、明るい日中には活発に躍動する音楽が実に魅力的に響きます。

自宅に戻れば Linux-PC の前で、音楽ソフト Rhytmbox のプレイリストから、プロコフィエフの交響曲を選曲。例えばジョージ・セル指揮クリーヴランド管による交響曲第5番や、オーマンディ指揮フィラデルフィア管による同第6番などが鳴り出します。USB 経由で DAC からミニコンポへという簡易な PC-audio ではありますが、オンキョーの小型スピーカは、近接していても自然な音で聞きやすいです。

プロコフィエフの音楽は、モーターのような突進する勢いや、神秘的・幻想的、ときに童話的な甘美な響きを奏でるときもあり、それがスパっと急激に転換するのが魅力です。さて、こんどはなにを聴こうか。ヴァイオリン協奏曲の第1番、ピアノ協奏曲第3番などもいいなあ。あるいは、久々にピアノソナタや室内楽というのもいいなあ。

まず、通勤の音楽は、スクロヴァチェフスキがケルン放送交響楽団を指揮した1994〜95年のデンオンのデジタル録音で、「ロメオとジュリエット」(第1〜第3組曲)を聴いております。これは、言わずと知れたミスターSの名盤ですが、実際にほんとに魅力的。もともとのバレエの情景の順序とは違いますが、それぞれバランスが考えられて、7曲、7曲、6曲が選ばれたであろう3つの組曲を反復リピートして聴きながらドライブするのは実に楽しい。宵闇の中では幻想的に、明るい日中には活発に躍動する音楽が実に魅力的に響きます。

自宅に戻れば Linux-PC の前で、音楽ソフト Rhytmbox のプレイリストから、プロコフィエフの交響曲を選曲。例えばジョージ・セル指揮クリーヴランド管による交響曲第5番や、オーマンディ指揮フィラデルフィア管による同第6番などが鳴り出します。USB 経由で DAC からミニコンポへという簡易な PC-audio ではありますが、オンキョーの小型スピーカは、近接していても自然な音で聞きやすいです。

プロコフィエフの音楽は、モーターのような突進する勢いや、神秘的・幻想的、ときに童話的な甘美な響きを奏でるときもあり、それがスパっと急激に転換するのが魅力です。さて、こんどはなにを聴こうか。ヴァイオリン協奏曲の第1番、ピアノ協奏曲第3番などもいいなあ。あるいは、久々にピアノソナタや室内楽というのもいいなあ。