袈裟襷文銅鐸(けさだすきもんどうたく)(弥生時代・中期 前2世紀~前1世紀)

埴輪 踊る人々(古墳時代・6世紀)

みみずく土偶 (縄文時代(晩期)前1000年~前400年)

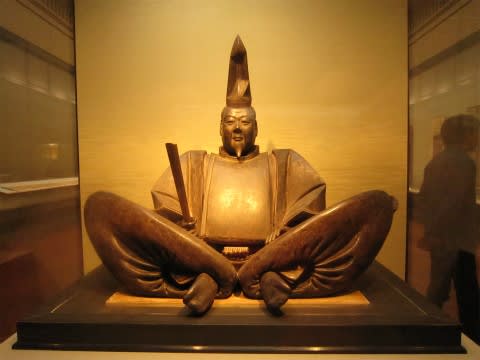

伝源頼朝坐像(でんみなもとのよりともざぞう)13~14世紀

時代がバラバラではあるが、ここに紹介した画像に写っている博物品は小中学校の頃に教科書で目にするものが多いと思う。TVでも見ることもあるかもしれない。

土偶と埴輪と坐像は見事だなと改めて思う。バルザックは「死滅するものは何もない、すべては形を変えるだけだ。」という言葉を残したが、日本で出土したものや伝わった昔の彫像にも現代アートを先取りしたものがあると感じた。