|

|

|

|

| |

一旦ブロワ通りに出た瞬間だった 一旦ブロワ通りに出た瞬間だった

都会の雨には子どもの頃を夢のように思い起こさせるという、あなどれない魅力がある。しかしそれは、大都会に育った子どもでなければわからない。雨はいたるところでますます多くのものを隠してしまい、日々を灰色にするばかりか、どこもかしこも同じようにしてしまう。そんな日には朝から晩まで同じことをしていられる。例えばチェスをしたり本を読んだり喧嘩をしたり。ところが太陽はこれとはまったく逆で、時間に陰影を付け、夢想家を居心地悪くさせる。それゆえに夢想家は輝くばかりに太陽の照る日は巧みな術を使って避けなくとはならない。何よりも、のらくら者や港をぶらつく者や浮浪者のように朝早く起きてなくてはならない。というのも、彼は太陽より早くしかるべき場所に出ていなくてはならないのだから。フェルディナント・ハルデコップ〔表現主義の詩人〕はドイツが生みだしたただ一人の真のデカダンであるが、彼は、エミー・ヘニングス〔ダダイズムの女性詩人〕に何年も前に贈った「至福の朝」という頌歌のなかで、太陽の照る日をやり過ごす最良の防御策を夢想家のために伝授している。 [D1a,9]

この断片を見つけたのはこのブログでパリのパサージュのことについて触れだしてからだが、今ではこの画像に合う断片だと思っている。

近代的な技術の世界と、神話のアルカイックな象徴の世界の間には照応関係の戯れがある、ということを否定できる者がいるとすれば、それは、考えることなくぼんやりものを見ている者ぐらいだ。技術的に新しいものは、もちろん初めはもっぱら新しいものとして現われてくる。しかし、すぐそれに引き続いてなされる幼年時代の回想の中で、新しいものはその様相をたちまちにして変えてしまう。どんな幼年時代も、人類にとってなにか偉大なもの、かけがえのないものを与えてくれる。どんな幼年時代も、技術的なさまざまな現象に興味を抱くなかで、あらゆる種類の発明や機械装置、つまり技術的な革新の成果に向けられた好奇心を、もろもろの古い象徴の世界と結びつけるものだ。自然の領域では、好奇心と象徴世界とのこうした結びつきを初めから持っていないようなものはなに一つとしてない。ただし自然においては、この結びつきが新しさというアウラの中でではなく、慣れ親しんだもののアウラの中で作られるのである。つまり回想や、幼年時代、夢の中で。■目覚め■ [N2a,1]

画像に写っている子どもには最新のパリと19世紀のパリの姿、その両方ともがかけがえのないアウラとなるのだろうか。

ボードレールが抒情的表現として初めて切り開いた対象のなかでも、一つのものがきわだっていると言えるだろう。すなわち悪天候である。 [D5,4]

外国で悪天候に見舞われてしまうと気持ちが萎えてしまうこともあるが、一日の間に何度も晴れ曇り雨と交互に天気が入れ替わるような日もある。私がこの旅行で雨にもよく遭遇したが、天気のおかげで抒情的な場面に何度か遭遇することができた。そういったときの画像もいつの日か紹介したい。

| Trackback ( 0 )

|

|

|

|

|

|

|

|

|

さらに奥へ歩み入る さらに奥へ歩み入る

サン=シモンはテクノクラートの先駆けである。 [U5a,3]

サン=シモン主義者たち。ブルジョワジーのなかの救世軍。 [U13a,1]

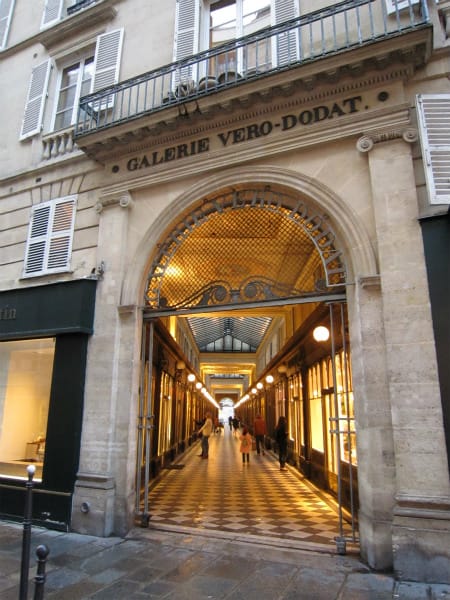

ギャルリ・ヴェロ=ドダの名称は、今に残るパサージュの近所でハム・ソーセージ屋を営んでいたブノワ・ヴェロとドダ某に由来するという。二人はフランス革命に続く混乱の時代に巧みな投機によって新興成金の仲間入りを果した。そのお金がパサージュ建設に使われたわけだが、ここで投機という言葉が出てきたこともあるし、ここでパサージュ誕生の背景についてもう少し詳しく触れさせていただこう。

サン=シモン主義者について。「エンジニアと企業家、強力な銀行勢力に後押しされた大手のやり手実業家たちのまぎれもない一団からなる一派。」A・パンロシュ『フーリエと社会主義』パリ、一九三三年、四七ページ [U2,2]

「証券取引所では、一人のサン=シモン主義者はユダヤ人二人分の価値がある。」「株屋、パリ」(『ビルボケの回想の著者による《小パリ》』)[タクシル・ドゥロール]、パリ、一八五四年、五四ページ [U12,1]

ブノワ・ヴェロとドダ某がサン=シモン主義者かどうかは知らないが、この断片に出てくるサン=シモンことアンリ・ド・サン=シモンが革命につづく混乱期の投機で儲けた人物なので、サン=シモンと絡めてパサージュ誕生の背景について触れたい。ちょっと長めの引用になるが、次の解説で十分だと思う。

パサージュの誕生の直接的なきっかけとなったのは、なんといってもフランス革命である。

すなわち、一七八九年七月十四日のバスチーユ牢獄襲撃に始まったフランス革命は、外国軍と結んだ反革命軍の国境侵犯に対する反発からしだいに過激化の様相を呈しはじめたが、そのとき、革命政府が最も切実に必要としたのは、反革命軍と戦うための予算である。政府は、この戦費を捻り出すため、教会財産の国有化(一七八九年十一月)を宣言し、ついで一七九二年二月には亡命貴族の財産も国有化し、これらの国有地を担保として多量の国債を発行することとした。これがアッシニャと呼ばれるもので、その最初の発行は、教会財産国有化直後の一七八九年十二月。当初、五パーセントの利息が付けられていたが、政府の財産逼迫にともない利息は廃止され、アッシニャは非兌換紙幣代わりに大量発行された。その結果、貨幣価値は暴落し、ほとんど紙くず同然になってしまった。

しかし、いつの時代にも目ざとい人間はいるもので、アッシニャが国有財産と交換可能なのに目をつけて、これを底値買いする者が現れた。サン・シモン主義の教祖サン・シモン伯爵などはこの口だが、ほかにも目先のきく小型サン・シモンのような人物が各所にいて、パリの繁華街にある大貴族の邸宅や教会の敷地を次々に買い占めていった。

パサージュの多くは、こうした投機家たちがアッシニャの替わりに手にいれた敷地から生まれたのである。

鹿島茂『パリのパサージュ』(平凡社)

ちなみにサン・シモン伯爵の国有地取得については『パサージュ論』の[U11,1]にも断片がある。

ところで、前回「パリのパサージュ繚乱期を「夢見心地な悪趣味な時代」」と捉える人もいたことを紹介したが、サン・シモン主義はその理由を説明する一つの重要な要素になっているように個人的には思っているので、それを開陳したい。それは以下の断片にて説明および象徴されているように思う。

サン=シモンによる総合芸術の構想について(『選集』Ⅲ、三五八―三六〇ページ)。「サン=シモンは預言者、詩人、音楽家、彫刻家そして建築家がいっしょに協働することによって祭儀が発展するさまを想像していた。彼はすべての芸術が一体化して、祭儀を社会のための役に立つように、つまり祭儀によって人間をキリスト教道徳の精神にかなうよう作りかえることを要請している。」V・ヴォルギン「サン=シモンの歴史的な位置づけについて」(『マルクス=エンゲルス・アルヒーフ』Ⅰ、フランクフルト・アム・マイン)、一〇九ページ [U5a,1]

サン=シモンについて。「彼は、労働と社会に関するあのさまざまな予測によってわれわれを驚かせるが、それなのに、何かが欠如していたような印象をわれわれに与える。……つまり、ある種の環境なのだ。環境、つまり、一八世紀をその楽天的な方向に延長させるような環境が彼には欠けていた。未来を見る人であるはずのサン=シモンは、大革命によってその頭脳ともいうべき彼の同輩たちが首を切断されたあとの社会で、ほとんど単独で思想を構築しなければならなかった。……近代実験科学の創始者であるラヴォワジエはどこにいるのか? 彼の哲学者であったコンドルセは、彼の詩人であったシェニエはどこにいるのか? ロベスピエールが彼らをギロチンに掛けなかったとしたら、彼らはまだ生きていただろう。ところがサン=シモンは、彼らの助力なしに、彼らがすでに着手していた組織化の困難な仕事を請け負わねばならなかった。そして、この広大な務めを単独で十全に果さねばならなかったので、……彼はあまりにも多くの任務を一手に引き受けるはめになった。新時代の詩人であると同時に、実験家であり、哲学者であらねばならなかったのである。」マクシム・ルロワ『アンリ・ド・サン=シモン伯爵の真実の生涯』パリ、一九二五年、三二一―三二二ページ [U11a,4]

伝統の連続性は見せかけにすぎないのかもしれない。しかし、もしそうだとしたら、絶えず続いているというこの見せかけが恒常的に続いているということが、伝統の中に連続性を作り出しているのだ。 [N19,1]

およそ人類の歴史のなかで、パリという都市の歴史についてほど多くのことが知られているのも稀であろう。何千巻、何万巻という著書が、ひたすら地上のこのちっぽけな町の探究のためだけに捧げられてきた。すでに一六世紀には、かつてのLutetia Parisorum〔パリのラテン名〕の古代遺産をめぐるれっきとしたガイドブックが登場している。ナポレオン三世治下に印刷された帝国図書館の目録には、パリという見出し語をもつものがほぼ一〇〇ページにもわたっており、しかもここの蔵書にしてもとても完全だとはいえない。目抜き通りの多くのものにはそれだけを扱った特別な文献があるし、いかにも目立たない何千という家々についてさえ記録文書が残されている。ホフマンスタールは<この都市を>みごとにも一言で「ただひたすら生活だけから構成されているような一つの風景」と呼んだものである。そして、この都市が人間の心をとらえるその魅力のうちには、広大な風景、もっと厳密にいえば、火山地帯の風景に特有であるような種類の美しさが働いている。社会的側面から見たパリは、地理学的側面から見られたヴェスヴィオ火山と好一対をなしている。一方にはいまにも噴き出しそうな危険な深成岩塊があるとすれば、他方にはたえず活動しつづける革命の坩堝がある、といった具合。もっとも、ヴェスヴィオ火山の山腹がこのうえなくすばらしい果樹園となりえたのはその山腹を覆う溶岩のためであったのだが、それと同様に、パリでも、革命という溶岩の上に、その他のどこにも見られないような芸術と華麗なる生活とモードとが咲き誇っている。■モード■ [C1,6]

ものごとには表と裏があるけれども、少なくともアンシャンレジームおよび革命後も政治的信念や新しい思想に則って行動するより、革命後の数々の波を乗り切るほうに力を注いだ人がいて、またその人たちの中には王権が倒れたあとの国を動かす力、それを支える主義や思想にアンテナを張り巡らせた人も少なくなかったように思う。

サン・シモンはテクノクラート(高級官僚や高級技官)の命の方が、その上司にあたる人間(王族や王権に近い貴族)の命より重いと考えていたと理解しているのだが、これは産業階級の人間たちが相談しあって事実上の国の運営および舵取りをすることである。

天井画もきれいに残っている。

いささか短絡的な書き方だが、やはりここには近代資本主義成立の動因があると見てよいように思う。ただ、それには革命という溶岩が必要だったし、伝統の連続性を保っていたとはいえ先輩アドバイザーの欠けた、または居ないなかで自ら育んだ思想の樹を、18世紀の先人のいない溶岩の上に植樹しなければならなかったものだから、18世紀人(パサージュ建設繚乱期のパリを嘆かわしい気持ちで目の当たりにした保守の人たち)の目からすれば、例えばギャルリ・ヴェロ=ドダの売り文句であった「高級なパサージュ」といったようなギャルリは、それこそ、王宮の廊下を真似たまがいもの、キッチュなものと映ったのではないだろうか。

つまりは、革命のせいで追いやられた人たちがパサージュ繚乱期をどのような目で見ていたのか想像してみたわけである。こういった背景についていろいろ考えていると、次の断片に目が行ってしまった。

ボードレールは生涯、御曹司気質のままだったとポルシェは指摘している(二三三ページ)。この点について次の文はたいへん参考になる。「すべて変化というものには、浮気や引っ越しに似た何か忌まわしくかつ快いところがある。これだけでフランス革命は十分説明がつく。」〔「赤裸の心」四〕。この発言から、やはり御曹司だったプルーストのことが想い起される。歴史的なものが私的なものの中に投影されているわけだ。 [J28a,3]

国の変化を、どういった立場の人間の視点でとらえるのか、また別の思わぬ観点を示されたかのようだった。私にとっては紋切り型の史観に打撃を与えるような断片である。

次こそ、ギャルリ・ヴェロ=ドダ自体をメインに書きたい(笑)。

| Trackback ( 0 )

|

|

|

パリの中のヴェネツィア? パリの中のヴェネツィア?

私がパリのパサージュについての記事を書くのに大いに参考にさせていただいている本のギャルリ・ヴェロ=ドダの項にはこのパサージュのことを「パリのなかのヴェネチアで」と記してあるのだが、ヴェネツィアのごく一部、サン・マルコ広場の回廊に並んでいる店の並びにはまぁ似ていないこともない。ただ、ヴェネツィアそのもの、という感じではないように思う。

さて、ギャルリ・ヴェロ=ドダだが、『パサージュ論』にも登場している。表記は「パサージュ・ヴェロ=ドダ」となっているが。

パサージュ・ヴェロ=ドダは、クロワ=デ=プティ=シャン街とジャン=ジャック=ルソー街を結んでいる。一八四〇年ころカベ〔19世紀仏の著述家・ユートピア主義者〕は、そのジャン=ジャック=ルソー街にある彼のサロンで何度か集まりをもった。その集まりの空気について、マルタン・ナドー〔仏の労働者出身の政治家〕の『もと石工見習いレオナールの回想録』が次のように伝えている。「彼は使ったばかりのタオルと剃刀をまだ手に持っていた。〔労働者の〕われわれがきちんとした服装をし、堅実な様子なのを見てすっかり喜んでいるようだった。彼はこう言うのだった。「ああ、殿方(メシュー)(市民同志たちとは彼は言わなかった)、政敵がみなさま方を知ったなら、とやかく言う気持ちが挫けてしまうでしょう。みなさま方の身なり、物腰は、この上なく育ちのいい人たちのものです。」」シャルル・ブノワ「一八四八年の人」Ⅱからの引用(『両世界評論』一九一四年二月一日号、六四一―六四二ページ)。カベを特徴づけているのは、労働者は執筆活動する必要はないという意見をもっていたことである。 [A9,3]

サン=シモン主義者は民主主義に対して、ほんのわずかしか共感を持っていなかった。 [U13,2]

ユートピア主義者がパサージュの傍でサロンをもっていたというのには何かの象徴のように思えてしまうのだが、この断片に限ってはそれに加え、差別を区別と言い換える詐術を用い、他人が自分のテリトリーに入ってこられることを心底嫌う実は貴族主義者のインテリの扇動家の肖像をイメージしてしまう(笑)。

反射鏡の台座にある装飾

不動産とならぶ家具の重要性。ここでわれわれが果すべき仕事は、ほんの少しだけ簡単である。つまり、時代遅れとなった事物の心臓部に分け入り、月並みなものの輪郭を判じ絵として解読し、鬱蒼とした森の内奥から隠された「ヴィルヘルム・テル」を探し出すこと、または「花嫁はどこだ」という問いに答えることは、比較的簡単である。精神分析は、判じ絵が夢解釈の依拠すべき図式であることを、とっくに発見している。しかし、われわれがこのような精神分析の確信を抱いて探究するのは、心ではなく、事物である。われわれは、諸々の事物からなるトーテム・ポールを、根源の歴史〔Urgeschichte〕の茂みのなかから探し出すのだ。このトーテム・ポールの一番上にくる最後の渋面は、キッチュである。 [I1,3]

この断片には、反射鏡の台座にある装飾の画像が合うように勝手ながら思った。

『パサージュ論』にはパリのパサージュ繚乱期を「夢見心地な悪趣味な時代」として見る文を引用した断片もあって、たとえパサージュが美しかろうが、パサージュについてフーリエが何を言おうが、パサージュについてマイナスの意見を持っていた人たちの見方が知ることができるのが、『パサージュ論』のいいところだと思っている。

「最後の渋面(じゅうめん)は、キッチュ」とあるけれども、ドイツ語のキッチュって「(芸術上の)まがいもの、まやかし、俗悪」の意味だから、図らずも?鉄骨建築の黎明期のパサージュに当てはまる表現としてはいい得て妙な面がある。

| Trackback ( 0 )

|

|

|

ブロワ通り側入口。かつて大型乗合馬車の発着場があった。 ブロワ通り側入口。かつて大型乗合馬車の発着場があった。

一八五二年の『絵入りパリ案内』はセーヌ河畔の町パリおよびその周辺の細大漏らさぬ見取図であるが、そこには次のようにある。「都心の大通りとの関連で繰り返し思い出されるのは、この大通りから入ったところにあるパサージュのことである。産業による贅沢の生んだ新しい発明であるこれらのパサージュは、いくつもの建物をぬってできている通路であり、ガラス屋根に覆われ、壁には大理石が貼られている。建物の所有者たちが、このような大冒険をやってみようと協同したのだ。光を天井から受けているこうした通路の両側には、華麗な店がいくつも並んでおり、このようなパサージュは一つの都市、いやそれどころか縮図化された一つの世界とさえなっている。■遊歩者■ この都市で買い物好きは必要なものはなんでも手に入れることができよう。にわか雨に襲われたときには、パサージュは混み合って狭くなるが、逃げ場として安全な遊歩道を提供してくれる。そういうときは売る側もそれなりに儲けに浴することになる。」■天候■

これは、パサージュを描いた古典的な名文〔locus classicus〕である。この文章から出発して遊歩者や天候についてのさまざまな思いが解きほぐされているが、それだけではない。パサージュの建設のあり方について経済的および建築上の観点から言えるさまざまなことにとってもうってつけの箇所となろう。 [A1,1]

同じことをもうなんどか書いているが、19世紀のパサージュそのものという雰囲気がそのまま残っているギャルリ・ヴェロ=ドダで再度引用しておきたくなった。

この引用にある都心の大通りとの関連でいえば、ギャルリ・ヴェロ=ドダの入口に面しているブロワ通りとジャン=ジャック・ルソー通りに、かつて前者には《メサジュリ・カヤール・エ・ラフィット》(のちに合併し《メサジュリ・ジェネラル・ド・フランス》と改称)の大型乗合馬車の、後者には郵便馬車の発着場があったことが、パサージュ繁栄を説明する格好の一つの例になっている。つまり大型乗合馬車や郵便馬車の発着場に近い場所にパサージュを建造することは重要な戦略であった。なにせ人が集まる条件としては最高の場所の一つなのだから。

『パサージュ論』には馬車についての断片が少なからずある。

「一八二八年一月三〇日、最初の乗合馬車がバスティーユからマドレーヌまでのブールヴァール線を走った。運賃は二五ないし三〇サンチームであり、車は客が望むところで停車した。客席は一八から二〇あり、その路線は二区間に分けられていて、サン=マルタン門が境目であった。発明の流行は常軌を逸していた。一八二九年には、この会社は一五の路線を開いたが、これに対して「三輪馬車(トリシクル)」、「スコットランドの貴婦人(エコセーズ)」、「ベアルンの貴婦人(ベアルネーズ)」、「白い貴婦人(ダーム・ブランシュ)」といったライヴァル会社が競争を挑んだ。」デュベック/デスプゼル、前掲書、三五八―三五九ページ [M3a,8]

「乗合馬車、この馬車のお化け、そして雷のような速度で行き交うこれほど多くの馬車!」テオフィル・ゴーティエ[エドゥアール・フルニエ『解体されたパリ』第二版、テオフィル・ゴーティエ氏の序文つき、パリ、一八五五年、Ⅳページ](この序文は――おそらくは第一版の書評としてであろうが――一八五四年一月二一日の『モニトゥール・ユニヴェルセル〔世界週報〕』紙に掲載された。これは『一九世紀のパリとパリっ子』パリ、一八五八年、に収められたゴーティエの「廃墟のモザイク」のテクストとまったくあるいは部分的に同じであろう。) [M9,3]

最初の乗合馬車について。「すでに「白い貴婦人」という競争相手ができたばかりである。……この馬車は全体が白一色に塗られている。御者は白い……服を着て、警笛ペダルに足をかけて、「白い貴婦人」〔三幕もののオペラ・コミック。一八二五年一二月一〇日にオペラ・コミック座で上演〕のメロディーを口ずさんでいる。「白い貴婦人があなたを眺める……。」」ナダール『私が写真家だった頃』パリ、<一九〇〇年>、三〇一―三〇二ページ(「一八三〇年前後」) [M5,4]

乗合馬車の中に乗客の数を示す文字盤があった。何のためか。乗車券を売る車掌が計算の手掛かりとするためである。 [M7,10]

石版画。「乗合馬車の御者と競争する辻馬車の御者」パリ国立図書館版画室 [M7,2]

乗合馬車の乗換駅においては、座席の権利を得るために、乗客は整理番号順に呼ばれると、返事をしなければならなかった。(一八五五年) [M7,4]

一八五七年ころには(H・ド・ペーヌ『内側から見たパリ』パリ、一八五九年、二二四ページ参照)、乗合馬車の二階席に女性は乗ってはならないことになっていた。 [M8,5]

ヴィクトール・ユゴーについて。「午前中、彼は部屋にいて仕事をする。午後になると、街を彷徨して仕事をする。彼は乗合馬車の最上席、彼が名づけるところによれば移動式バルコニー席(バルコン・ルーラン)が大好きであった。この席から彼は心ゆくまで巨大都市のさまざまな相貌を研究することができた。彼は、耳を聾するパリのざわめきが海と同じ効果をもたらすと主張していた。」エドゥアール・ドリュモン『青銅の彫像または雪の彫像』パリ、一九〇〇年、二五ページ(「ヴィクトール・ユゴー」) [M8a,3]

乗合馬車を作ってはとの最初の提案はパスカルに由来しており、ルイ一四世のもとで実現した。しかし、その時は特徴的な制限がついていた。「兵士、小姓、従僕その他の召使、それに人夫や労働者も、前記の有蓋四輪馬車に乗ることはできない。」一八二八年に乗合馬車が導入されたが、あるポスターには、乗合馬車についてこう記されている。「これらの馬車は……新発明のラッパを鳴らしてその通行を知らせる。」ウジェーヌ・ドリアック『フランス産業のこぼれ話』パリ、一八六一年、二五〇、二八一ページ [M7a,3]

「注目すべきことは……乗合馬車がそれに近づくすべての人々の気持ちを和らげ、体の動きを鈍くさせるように見えることだ。乗り物客相手の商売で生計を立てている人々は……たいてい、がさつな騒々しさでそれとわかるが……そのうち、ほぼ乗合馬車の従事者だけが、騒々しいそぶりを見せない。まるで重い車から、冬の初めにマーモット〔モルモット〕や亀を冬眠させる作用力に似た、穏やかで眠気を誘う作用力が流れ出ているかのようだ。」ヴィクトール・フールネル『パリの街路に見られるもの』パリ、一八五八年、二八三ページ(「辻馬車の御者、貸し馬車の御者、乗合馬車の御者) [M7a,1]

一八五七年にはまだ、朝六時にパヴェ=サン=タンドレ通りからヴェニス行きの馬車が出ていた。これでヴェニスまで行くには六週間かかった。フールネル『パリの街路に見られるもの』 [M7,9]

一八五一年にはまだ、パリとヴェニスの間は定期的な郵便馬車で結ばれていた。 [M6,7]

「最後の乗合馬車は、一九一三年一月にラ・ヴィレット―サン=シュルピス間を走った。最後の市街鉄道馬車は、同じ年の四月に、パンタン―オペラ間を走った。」デュベック/デスプゼル、前掲書、四六三ページ [M1a,4]

それにしてもこの細かい調べ方、馬車に関する断片ですら19世紀の様子をここまで豊富に引用したものであるとは脱帽するしかない。「根源の歴史のために一九世紀のある部分を征服したいと思っている」と書いたベンヤミンの野心的な姿勢については、ベンヤミン自身が書いている。根源の歴史のために取るベンヤミンの方法は、これまたなかなか理解がしづらいものだが、とりあえず歴史に対する姿勢についての記述の一部を紹介させていただこう。

私がこの仕事の基調となっている傾向を〔ルイ・〕アラゴン〔20世紀仏のシュルレアリスト。後に仏共産党の大立物になる〕のそれと区別するのは次の点である。アラゴンが夢の領域に留まろうとするのに対して、私の仕事では覚醒がいかなる状況であるのかが見出されねばならない。アラゴンの場合には、印象主義的な要素――それは「神話」と言われる――が残されている。彼の著作〔『パリの農夫』〕には、明確な形姿を持たない哲学的思考要素がさまざまあるが、それはこの印象主義によるものである。これに対して私の仕事では、「神話」を歴史空間の中へと解体しきることが問題なのである。それは、過去についての未だ意識化されていない知を呼び覚ますことによってのみ可能となる。 [N1,9]

歴史を記述するということは、出来事があった年にその相貌(フィジオグノミー)を与えることである。 [N11,2]

歴史家をとりまいていて、歴史家がいま関わっている出来事はテクストであって、炙り出しインクで書かれたテクストとして歴史家の記述の基礎となる。歴史家が読者に提示する歴史は、いわばこのテクストにおける引用になっている。そしてこの引用だけが、だれにとっても読み解くことのできるものとして提示されているのだ。歴史を記述するということは、つまり歴史を引用することである。しかし引用するということには、その都度の歴史的事象をその連関からもぎ取ってくるということが含まれている。 [N11,3]

それぞれの時代に生ける者は、歴史の正午に自分自身を知る。彼らには過去のために饗宴を整える義務がある。歴史家は、死者を宴卓に招待するために遣わされた者である。 [N15,2]

『パサージュ論』の核心部に触れだすとあと何回の記事の更新が必要になることだろう…。ベンヤミンは研究姿勢の妥協のなさ、どのような微細なものでさえも救い出そうとする徹底力、人の感情よりも事物が語りかけてくることに耳をすませられる詩的感覚、蒐集家の顔、あらゆる能力や側面を同居させている人だったんだろうなぁと、今になってようやくという感じではあるが、そう思うようになった。

ベンヤミンの方法についてはまた触れていこうと思う。次はギャルリ・ヴェロ=ドダ自体をメインに書きたい。

| Trackback ( 0 )

|

|

|

パサージュとその前の通りとは直角になっていなかった。 パサージュとその前の通りとは直角になっていなかった。

一八七〇年までの道路では馬車が中心的存在だった。舗道は細くて体を寄せ合わねばならなかった。それゆえに遊歩の場は主としてパサージュであった。パサージュは悪天候からもまた馬車の交通からも守ってくれたからである。「今日、通りは広くなり、歩道もゆったりとしてきたから、パサージュ以外でも、われわれの父の時代には不可能だった快い散策が容易になった。」■遊歩者■エドモン・ボールペール『パリ今昔、街路歴代記』パリ、一九〇〇年、六七ページ [A1a,1]

「土砂降りの雨が私に意地悪をする。雨の折に私はパサージュでそれをやり過ごした。たくさんあるこの小路は天井がすべてガラスで覆われており、いくえにも枝わかれして家並みを縦横に貫いていて、それぞれ好きな方向へ行けるようになっている。そうした小路の一部は建物をとてもエレガントにしつらえ、悪天候やこうこうと明かりに照らされた晩の折りには、素敵な店の並びをそぞろ歩く散策へと多くの人を誘うのである。」エードゥアルト・デフリーント『パリからの手紙』ベルリン、一八四〇年、三四ページ [A3a,4]

ギャルリ・ヴェロ=ドダまでは雨が降っていて折り畳み傘が手放せなかったが、パサージュの入口で傘を折りたたみパサージュの中に入ると、たしかに『パサージュ論』の断片にあることが実感できた。路面状況が悪い場所に出現した、当時の最新技術を用いてつくられた歩行者専用のパサージュの雨もしのげる機能は思いの心地のよさを与えてくれるのだ。

ギャルリ・ヴェロ=ドダが開通したのは1826年。パリの歩道の増設、改善の動きが始まっていたとはいえ、足元が悪いせいでパサージュの魅力がさらに増していた時期だった。

| Trackback ( 0 )

|

|

|

|

|

|

|