12月21日(土)、標記の会があって、大阪の難波市民学習センターに行きました。難波駅のOCATというビルの中にあります。自家用車で大学院修了生の田淵さんと、大阪に作品の材料を購入するためのゼミ学生2名が同乗しました。伊熊さんと木原さんです。学生2名とは難波駅近くで11時半ごろに別れ、13時から2名で会に参加しました。この日の会には30名以上の参加者がありました。杉村邦彦先生による会長挨拶。

関西大学の陶徳民先生のお話。讃岐の学問に関するもので、柴野栗山の顕彰をしていただきました。

この日は、中国から3名の書学研究家の先生たちが来日して参加されました。会長による紹介。

書評会に入りました。私が司会をしました。最初は田淵元博先生による書評。

大工原美智子さんによる書評。

写真がありませんが、この後に細谷正吉さんによる書評も発表されました。

安田女子大学の増田知之先生による「中国書法家協会主催国際シンポジウム報告」です。今年5月に中国で実施され、日本からも大勢の研究者が参加しました。

会場内には、杉村会長の所蔵作品が、ところ狭しと展示されました。左から楊守敬、巌谷一六、日下部鳴鶴の作品。

中国の岳小藝先生の発表『二王学の構想 -「源流・時代」を例として-』。左は、関西大学の博士課程の院生の石永峰氏で、講演の同時通訳をしてくださいました。

新たに蘭亭時代博物館が作られて、王羲之・王献之親子の書に対する再評価が行なわれているとのことでした。

中国の李宁(りちょ)先生。同時通訳は増田知之先生。

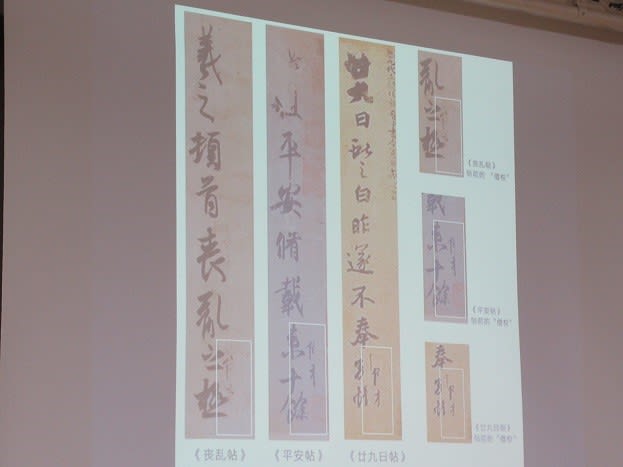

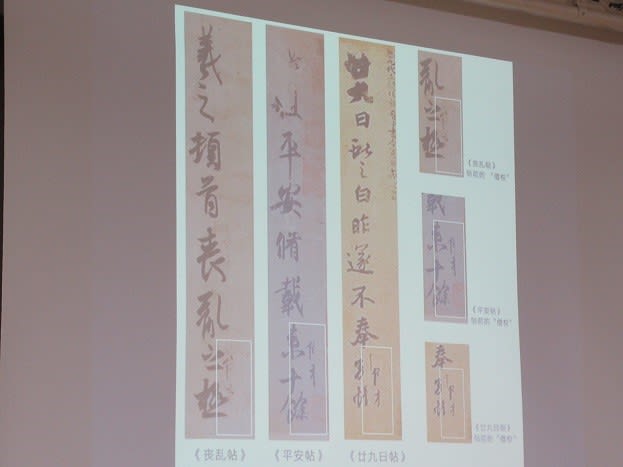

現在、我々が見ることのできる王羲之の作品の多くが双鉤填墨によるものですが、その証拠として、双鉤填墨をした人物の「押署」の一部が作品内に残っているとのことで驚きました。今までまったく気づかなかったことです。双鉤填墨の際には、特殊な紙を使うことも、この発表で具体的にお聞きし、たいへん参考になりました。

中国の田熹晶先生です。「王献之の故宅である雲門寺に関する考察」

王献之が住んでいた家は後に「雲門寺」という寺院になり、さらに梁時代に名は「永欽寺」に変わります。智永もここに住んでいますが、唐時代の『蘭亭記』に出てくるように、ここにあった蘭亭序が後に太宗皇帝に奪われて、双鉤填墨のコピーがたくさん行われ、現在我々が習うことができるわけです。現在は「雲門寺」の名に戻っています。ここから、王羲之の墓の位置の推測などもされていました。

埼玉大学の成田建太郎先生。「二王学の脱構築」日本書道史における二王尊重の意識についての発表でした。

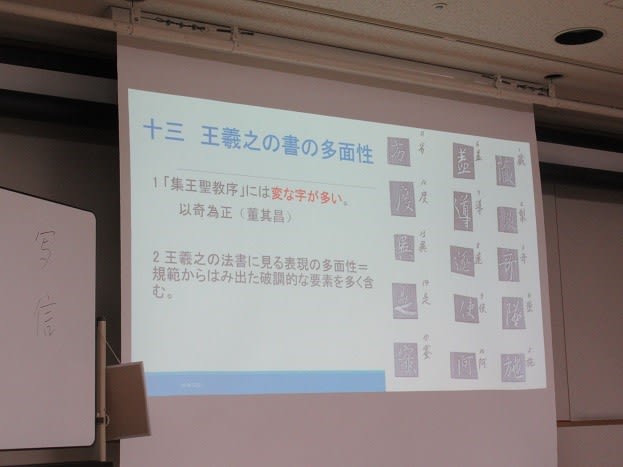

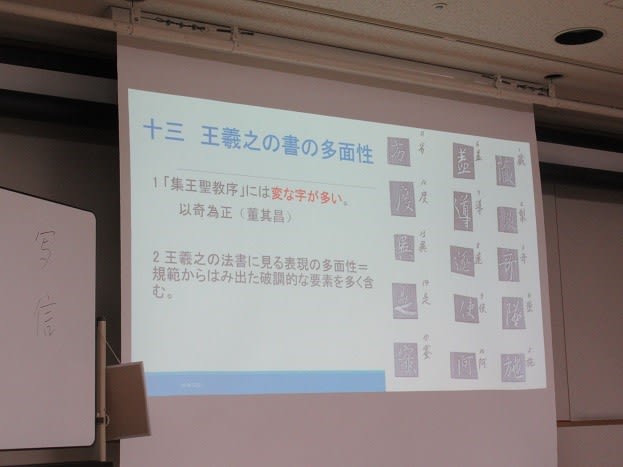

最後は杉村会長の講演。「王羲之の人間像とその書法の多面性」 長年の王羲之研究の内容の要点をまとめた講演で、たいへんわかりやすいものでした。

王羲之の文字構成の「奇」なる部分について、具体的な指摘があり、面白く拝見しました。

この日は、長尾雨山と二王学に関するものが中心でしたが、たいへん参考になる発表が多く、今後の授業でも使える内容でした。中国では、今後も毎年、杉村先生を交えた国際シンポジウムを実施するとのことで、杉村先生の名もますます有名になっていくことが予想されます。王羲之・王献之に関する顕彰も盛んになっていきそうです。

会は17時に終了して、別会場で懇親会や書会が行われるということでしたが、私と田淵先生はここまでにして、学生2名と合流して帰学しました。途中食事をして21時には大学に着きました。学生も、1月の「チャレンジ徳島芸術祭」に出品する作品のための材料を購入できたということで、有益な1日となりました。