つづき

ここから綺麗な直線がつづく

しかし最後まで川沿いを走ることができない

でもここが人工に造った重要な川

昔は海は波で転覆するおそれがあるので

川の方が安定して安全に物を運べた

小名木川(おなき)

約4.6kで開削した小名木四郎兵衛の名を命名

陸には関所があるが川や海には関所はないのか?

この川の入り口に『中川船番所』がありました

(現在も資料館が残っている)

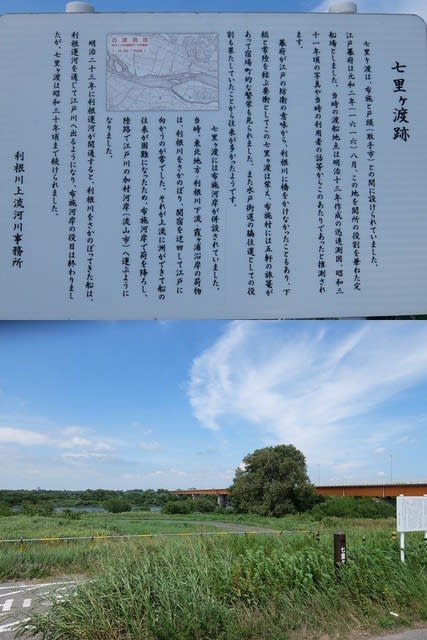

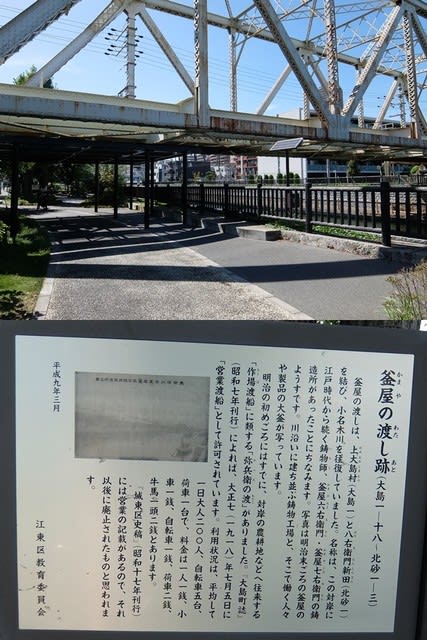

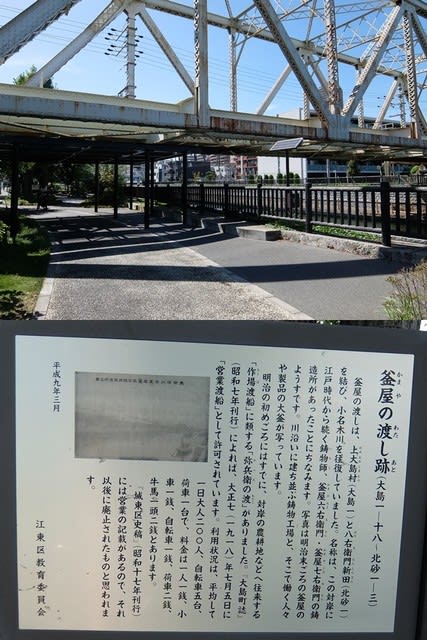

釜屋の渡し

小名木川も昔は橋が少なかった

貨物線はのちにできるが廃線に

クローバー橋

もちろん昔はないが川が十字路になっている

自転車が通れないのが残念

小松橋から扇橋にまた川のエレベーターあり

扇橋閘門

ミニパナマ運河とよばれる

(現在工事中)

しばらく進むとまた川沿いを通れるようになる

浮き橋があり水位によって高さが変わる

綺麗なので新しくできたようだ

でも最後は通れなくなってしまう

水門あり

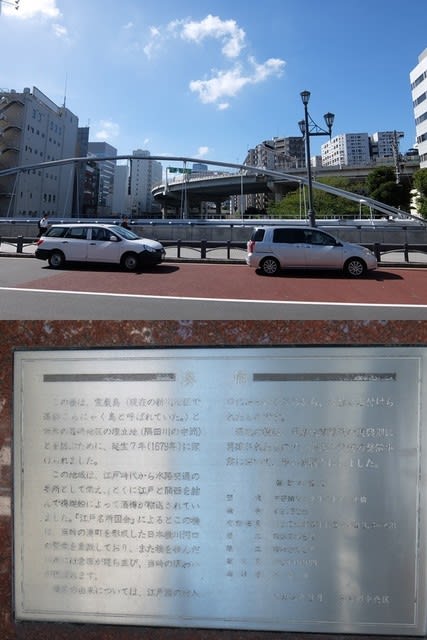

江戸前とは字のごとく

江戸の前のこの島辺りをさす

江戸前すしはこの辺で捕れた魚を使うものだが

上方の押しずし対して握りずしを江戸前とも呼ぶとも

万年橋から墨田川を眺める

隅田川の向こうは武蔵の国

清州橋を渡り日本橋川へ

昔は永代橋はあったが清州橋はない

永代橋も今の位置ではない

川には中洲があり埋められたが

昔はその間を通ったもよう

隅田川テラスに出る

日本橋川の入り口の橋は工事中(豊海橋)

昔の永代橋はココにかけられていた

番所がここにあり

ここから河岸街になる

この先も川沿いに自転車は走れない

なので橋をジグザグに進

湊橋

昔からある橋、そこの小網町に行徳河岸があった

箱崎の中洲埋め立て地と霊厳島(こんにゃく島)を結ぶ橋

鎧橋

昔は鎧の渡し

地形的にこの先のカーブが気になる

なんで直線ではなかったのか?

吉原大門のような入口

小船町に行くようになっているように見えるが

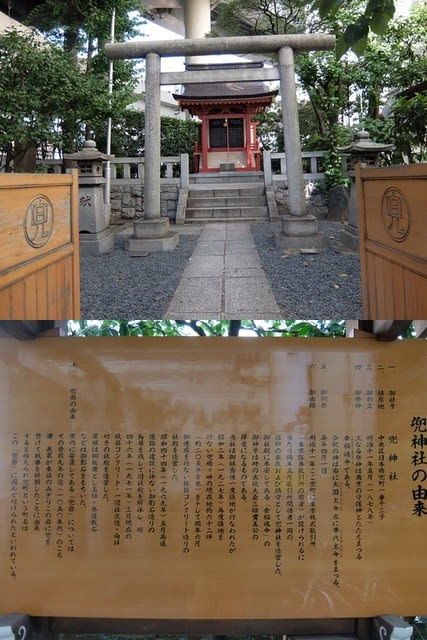

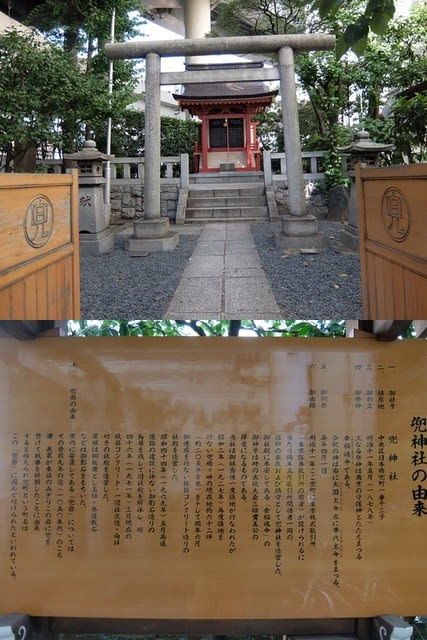

兜神社に寄る

都市伝説では将門結界の7星の1つ

明治の創業だが源氏の兜の伝説がある

鎧橋に兜町

将門に由来しているらしいが

時の明治政府によって書き換えられたとも

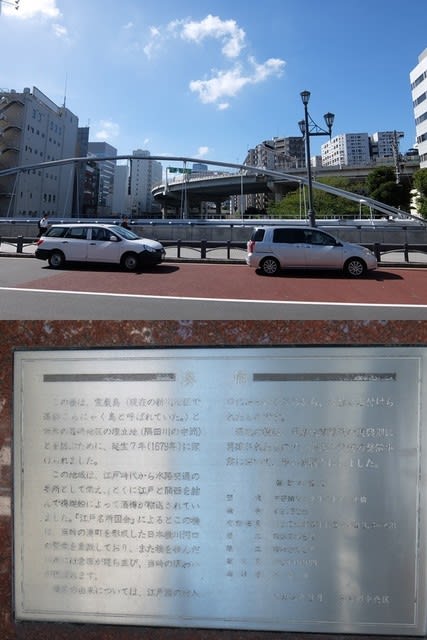

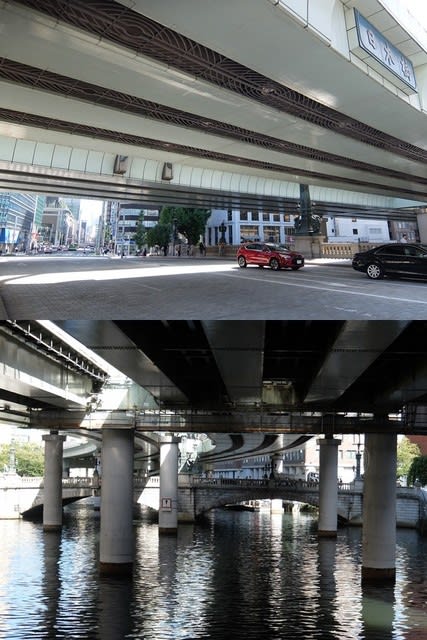

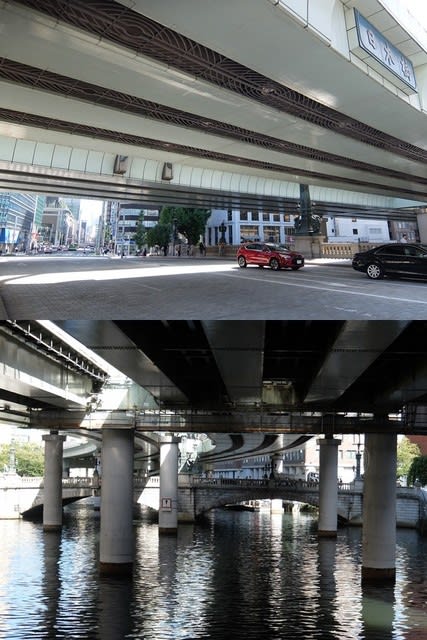

江戸橋

日本橋より江戸橋の方が中心ぽいけど

江戸橋も今の位置とは違いう場所に

江戸橋から日本橋にかけて直線になる

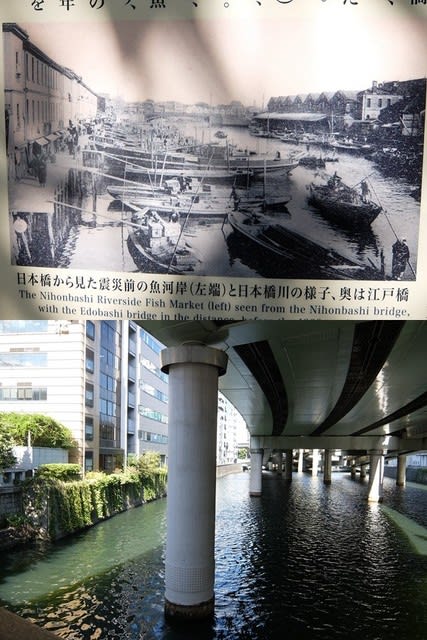

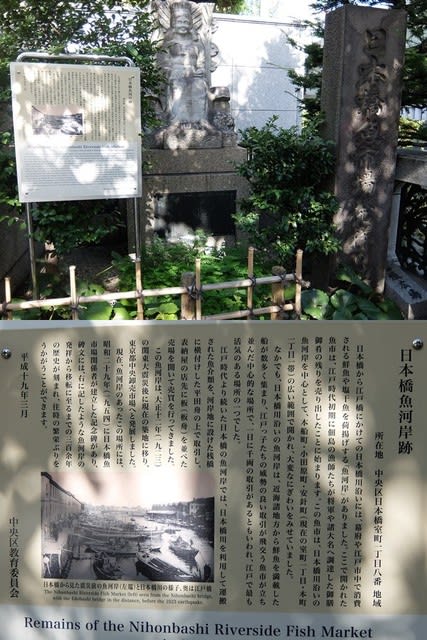

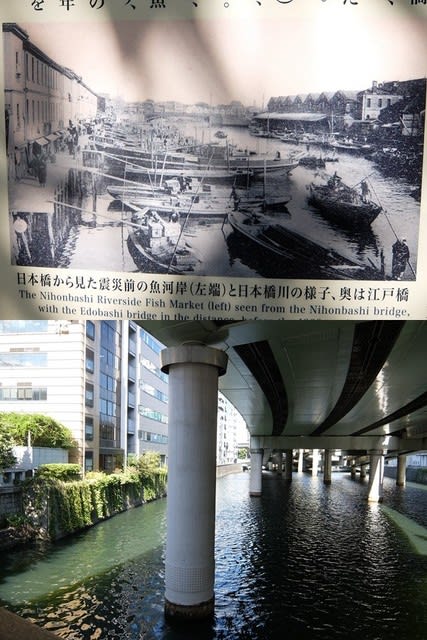

この区間からが『日本橋魚河岸』

この方向に江戸城と富士山が見えるんだとか

今は首都高で見えない

日本橋に到着

行徳から約13k

松戸からは+19kくらい

昔の魚河岸はご覧の感じ

護岸の高さは当時の高さぽい

板で船から渡すのはなんか意外な光景

(何匹かこぼれていそう)

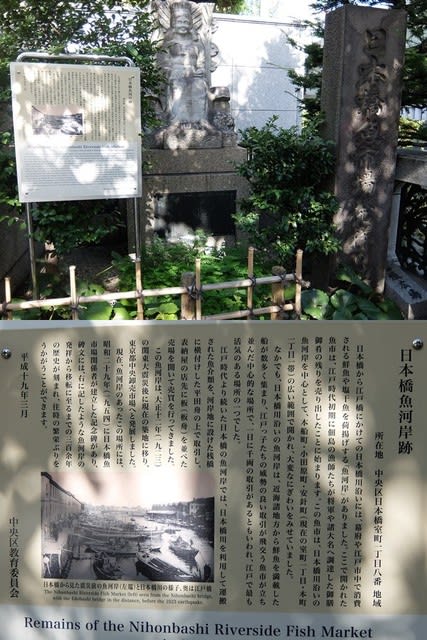

これが日本橋魚河岸の石碑

女神らしき石造なのか?だが

この地で300年の歴史を持つ

一日に千両ものお金が動いたと言われる

(千両役者級?)

元々は佃島の漁師が調達した御膳魚河岸がは始まりと言われる

(佃島の漁師は家康が大阪から連れ来た)

魚を食べるには調味料は欠かせない

銚子、野田の醤油、流山のみりん、行徳の塩と

江戸川沿いにそろっている

こうしてみると下総国(千葉県)の役割が見えた気がする

では

ここから綺麗な直線がつづく

しかし最後まで川沿いを走ることができない

でもここが人工に造った重要な川

昔は海は波で転覆するおそれがあるので

川の方が安定して安全に物を運べた

小名木川(おなき)

約4.6kで開削した小名木四郎兵衛の名を命名

陸には関所があるが川や海には関所はないのか?

この川の入り口に『中川船番所』がありました

(現在も資料館が残っている)

釜屋の渡し

小名木川も昔は橋が少なかった

貨物線はのちにできるが廃線に

クローバー橋

もちろん昔はないが川が十字路になっている

自転車が通れないのが残念

小松橋から扇橋にまた川のエレベーターあり

扇橋閘門

ミニパナマ運河とよばれる

(現在工事中)

しばらく進むとまた川沿いを通れるようになる

浮き橋があり水位によって高さが変わる

綺麗なので新しくできたようだ

でも最後は通れなくなってしまう

水門あり

江戸前とは字のごとく

江戸の前のこの島辺りをさす

江戸前すしはこの辺で捕れた魚を使うものだが

上方の押しずし対して握りずしを江戸前とも呼ぶとも

万年橋から墨田川を眺める

隅田川の向こうは武蔵の国

清州橋を渡り日本橋川へ

昔は永代橋はあったが清州橋はない

永代橋も今の位置ではない

川には中洲があり埋められたが

昔はその間を通ったもよう

隅田川テラスに出る

日本橋川の入り口の橋は工事中(豊海橋)

昔の永代橋はココにかけられていた

番所がここにあり

ここから河岸街になる

この先も川沿いに自転車は走れない

なので橋をジグザグに進

湊橋

昔からある橋、そこの小網町に行徳河岸があった

箱崎の中洲埋め立て地と霊厳島(こんにゃく島)を結ぶ橋

鎧橋

昔は鎧の渡し

地形的にこの先のカーブが気になる

なんで直線ではなかったのか?

吉原大門のような入口

小船町に行くようになっているように見えるが

兜神社に寄る

都市伝説では将門結界の7星の1つ

明治の創業だが源氏の兜の伝説がある

鎧橋に兜町

将門に由来しているらしいが

時の明治政府によって書き換えられたとも

江戸橋

日本橋より江戸橋の方が中心ぽいけど

江戸橋も今の位置とは違いう場所に

江戸橋から日本橋にかけて直線になる

この区間からが『日本橋魚河岸』

この方向に江戸城と富士山が見えるんだとか

今は首都高で見えない

日本橋に到着

行徳から約13k

松戸からは+19kくらい

昔の魚河岸はご覧の感じ

護岸の高さは当時の高さぽい

板で船から渡すのはなんか意外な光景

(何匹かこぼれていそう)

これが日本橋魚河岸の石碑

女神らしき石造なのか?だが

この地で300年の歴史を持つ

一日に千両ものお金が動いたと言われる

(千両役者級?)

元々は佃島の漁師が調達した御膳魚河岸がは始まりと言われる

(佃島の漁師は家康が大阪から連れ来た)

魚を食べるには調味料は欠かせない

銚子、野田の醤油、流山のみりん、行徳の塩と

江戸川沿いにそろっている

こうしてみると下総国(千葉県)の役割が見えた気がする

では