前回、墨田区を周って取り残した寺院を回収しに行ったら

新たな発見がありました

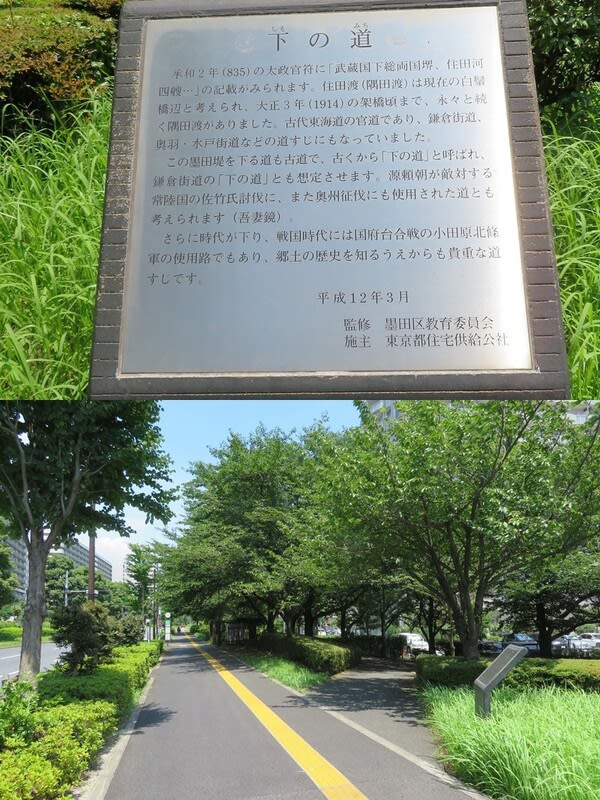

『下の道(しも)』という鎌倉街道の一つ

今の『墨堤通り』より少し隣の道

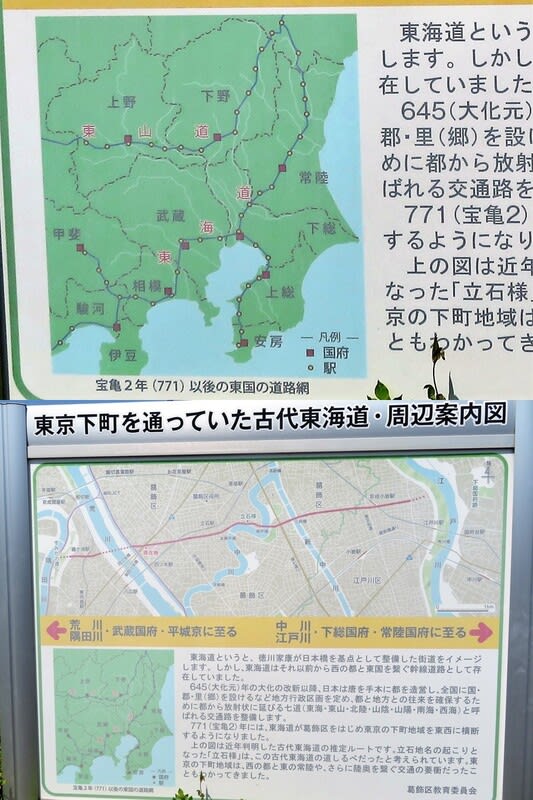

古代東海道は奈良時代と平安時代に設定された道で

『下の道』は鎌倉時代に設定した道で古代東海道と同じだったのかが疑問

品川から『墨田宿』まで来ていたのはほぼ確定的

この次の道が市川に行ったのか?松戸に行ったのか?それとも草加か?

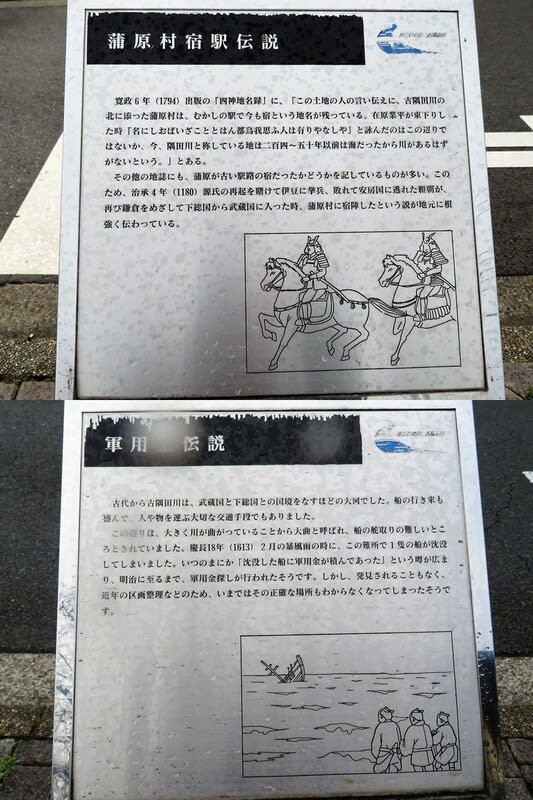

鎌倉時代になると武士政権なので鎌倉を中心とした新しい道を源頼朝が造った

鎌倉道は『いざ鎌倉』というように主従関係を結んだ武士が鎌倉に駆け付けるように設定

基本は上中下と3本ではあるが支道をい入れるといろんなところに名残が残っている

多く残っているのが混乱の元でもある

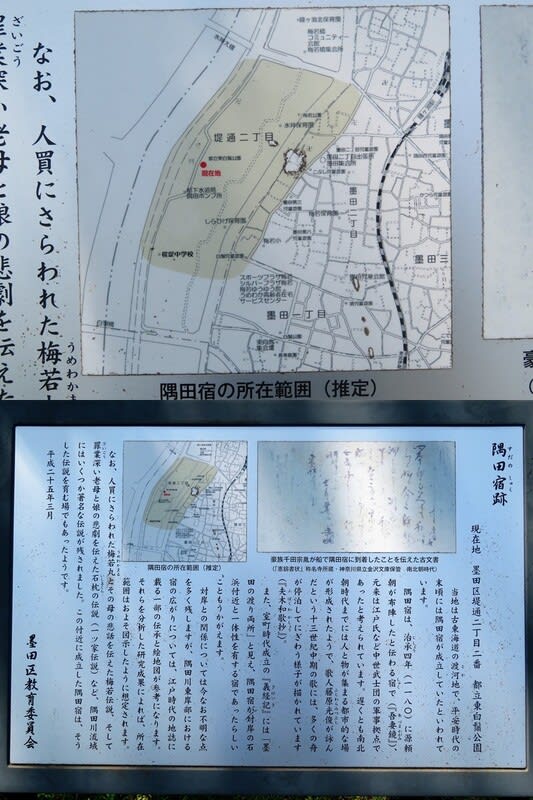

墨田宿とは、墨田神社周辺にあったとされる宿(1180年に頼朝が布陣した地)

『驛』とは書いていないけど、宿と駅は同じに思うけどどうだろう?

ここを拠点に『下総国府』と『武蔵国府』を繋ぐ官道があったとされる

軍事的にも重要な地点

江戸の名の由来はこの辺だと言われる

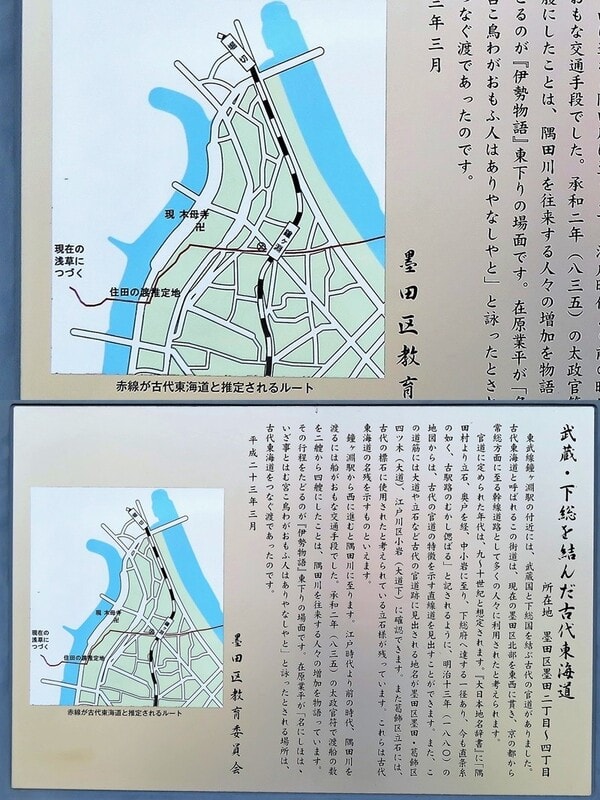

これが古代東海道

下総国府の市川からここまではかなり確定されているが

ここから武蔵国府の府中に行く道が謎

北区の王子の方の『平塚神社』を通ったとされるが定かではない

隅田宿の次は北千住の『元宿』ではないかと推測される

またここから足立区の『大鷲神社』へ行く道もあったとも

武蔵国が東海道に編入されてから道は変更している

初期の東海道は武蔵国府は通らないルート

その後に武蔵国府と下総国府を結ぶ道が出来た

この隅田宿は古東海道の驛ではない

古東海道の驛は武蔵と下総に2驛があるのだが未だ場所が特定されていない

下総と常陸を結ぶ道も驛も今だに不明

基本的に古代官道は『直線』と言われる

でもあの時代真っすぐな道を造るのは難しいと思われる

そして平安時代の役人が古代東海道を使っていたとなると

松戸は通っていなかったことになる

通ったとなるともう一つ道はあったことになる

それは道ではなく水路と思われる

『古隅田川』

江戸時代初期にあるけどその前の時代から使っていたと思う

宿と驛の名残もある

『新宿』はそれに対して新しく設けられたと推測

源氏が通った道が鎌倉街道になっている所が多い

八幡神社は源氏にゆかりがあるのが多い

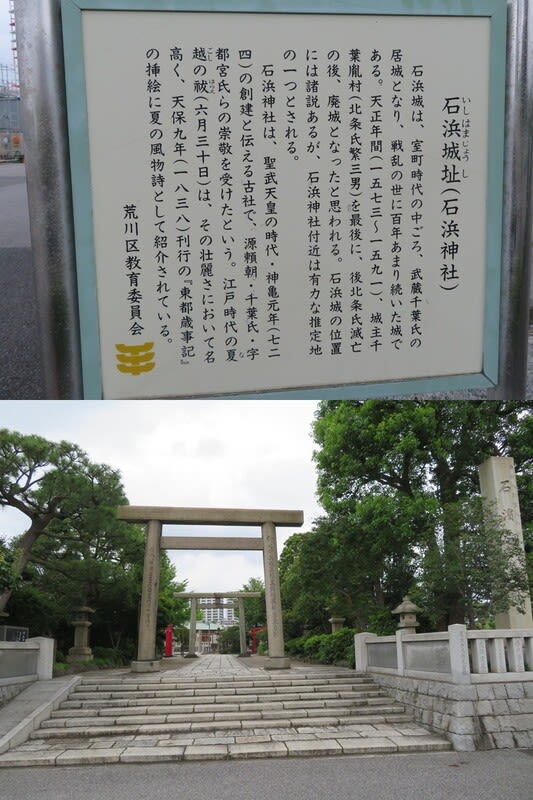

そして『宿』の近所には『城』が設けられているのも特徴

石浜城は隅田川の対岸の下流で

新宿には環七の方に葛西城があり

松戸宿には松戸城があり、小金宿には根木内城と小金城があった

街道沿いに城を構えるのはこの石浜城と根木内城

砦とか館はお城の前身でもある

天守閣の有る城は信長の時代からが通説

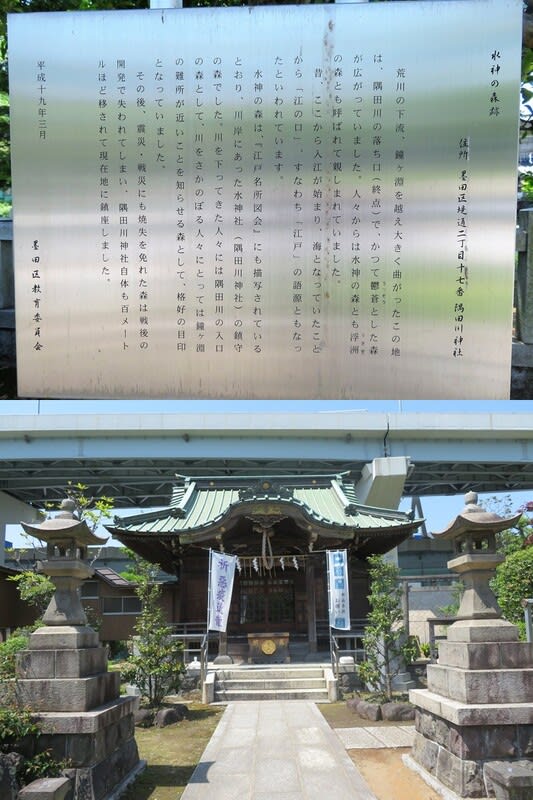

隅田宿は『水神の森』と呼ばれ重要な拠点だったけど

家康の構想には入っていなかった

北千住に宿を持って行って五街道を整えた

昔の水戸街道は千住から松戸のルートで水戸へ

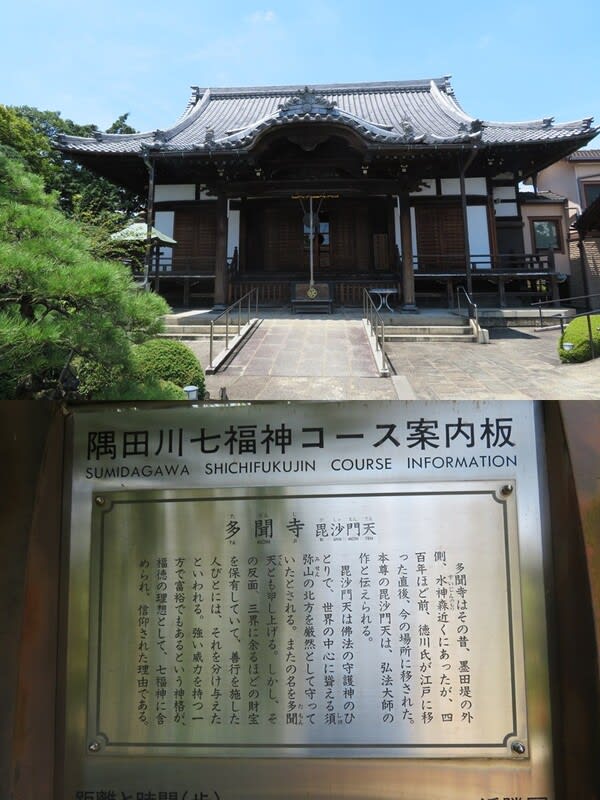

毘沙門天を祭る『多聞寺』も元は水神の森にあったのだが

鐘が渕の方に移転させられた

『水』の神紋が共通している

しかし毘沙門天と言ったら北を守り『虎』が置かれるんだけど

ここは『狸』

狸の妖怪がいて供養したとのこと

新宿区神楽坂の善国寺、港区芝の正伝寺、台東区東浅草の正法寺が「江戸の三大毘沙門」

栃木県足利にある大岩山が日本3大毘沙門天の一つ

下総国には、相馬御厨・夏見御厨・葛西猿俣御厨・遠山形御厨 ・萱田神保御厨の名が記されており

官道はそこを結ぶ道であり、驛と宿も近くにあると思うのだが

そうでもなさそう・・・

家康が関東に来た時と今は全然違うけど

それ以前ももっと地形が違っていたかもしれないが

平安時代の神社や鎌倉時代の寺は変わらず残っている

人が存在していたのは間違いない

大和朝廷の時代は東国は鹿島と香取神社の辺りまでだったという

.

平安時代にはは平泉まで制圧し

源頼朝が東北を制圧し征夷大将軍になる

その時に使った道が官道

東北を制圧した時は川から上陸したと言われる

水運が当時から主だったと思う

古代官道が見つからないのは

関東の道は水路だったと思う

川は形を変え消えてしまう事もある

川沿いに道を造る

湿地帯の多い関東ならではの事情だったと思う

倭寇は海賊

道より船で移動する民族