三匹の獅子舞とは

『市内大橋・和名ヶ谷・上本郷の3地区に伝承されている獅子舞は、五穀豊穣ごこくほうじょうと悪霊退散を祈る行事として行われてきたものですが、その起源と由来は判っていません。僅かに日枝(ひえ)神社に関して、天明年間に地震と飢饉があった際に、この地の代官が神輿と共に獅子舞を奉納したという伝承が残されているのみです。獅子舞は三匹の獅子、太鼓、笛などで構成されています』

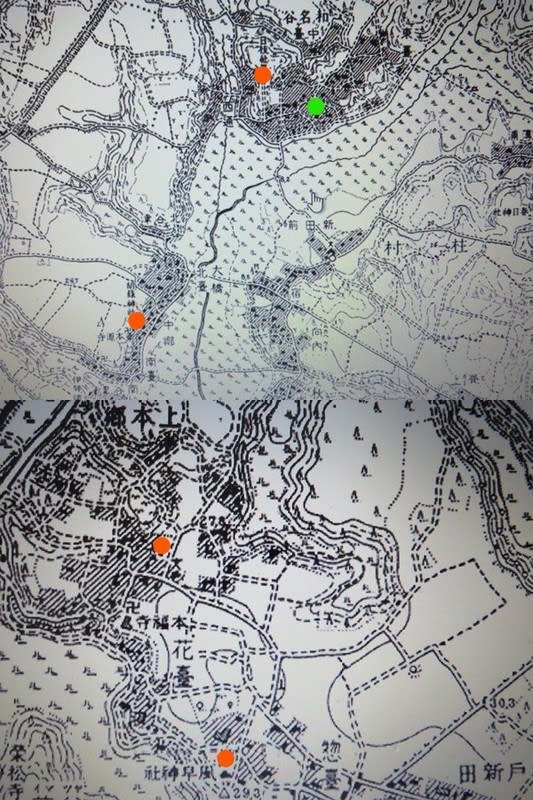

今の所、日枝神社から各地方に伝波したのが通説

隣接する柏市や三郷市、柴又にもあるが、市川市国府台はなくなったらしい

松戸市内に4か所もあるのは珍しい(何か意味があるのか?)

松戸市内に集中している謎を調査

主に関東地方で行われている祭り行事です

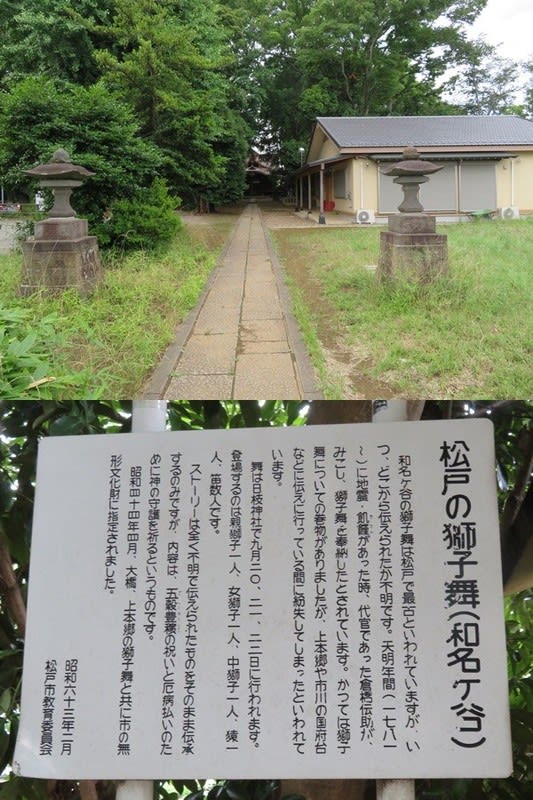

まずは和名ヶ谷の日枝神社から

敷地が広く、参道がかなり長いけど、鳥居は普通サイズ

普通は『山王鳥居』なのだが明神鳥居

日枝神社といえば山王様とよばれ、鬼門除けであったりする

狛犬が『猿』になっているのが赤坂日枝神社スタイル

赤坂日枝神社は江戸城の鬼門除けとして配置された

ここは関連や共通点はなさそう(松戸市自体江戸より鬼門に位置する)

ここから上本郷と市川に伝承したと記されている

市川になくなったのは『猿』の役をした人が不運になるからやめたらしい

松戸と市川の市境で『辻切』が残っているのももしかしたらでもある

灯篭が不自然だけど、獅子の彫り物がある

牡丹が描かれているので『唐獅牡丹』

獅子へのリスペクト感が高まる

神社の神紋は赤坂の日枝神社と同じ『二つ蔓葵 (ふたつつるあおい)』

『大山咋神(おおやまくいのかみ)』を祭る

大山咋神は素戔嗚尊の孫にあたる出雲系

猿が見当たらない

猿は『魔(ま)去(さ)る』『勝(まさる)』『猿(えん)=縁(えん)』

狛犬が足にしているモノが謎

一般的には毬と子獅子なのだが

拝殿には獅子や龍の彫刻もない

祭りは

『親獅子・女獅子・中獅子・猿・笛吹』で構成される

これは神社によって呼び名が違う

なんでだろう?

この3匹の関係は如何に

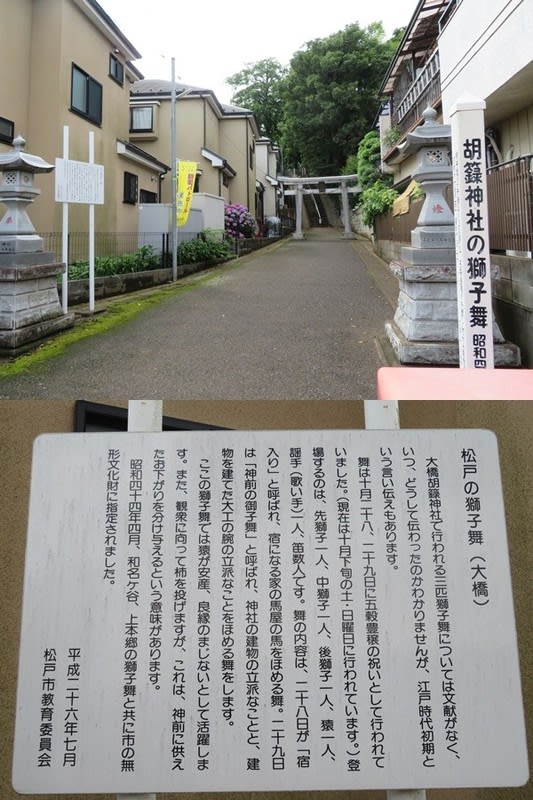

大橋へ

『大橋胡禄神社」

元々は第六天社で本源寺と習合していた模様

日枝神社と同じく参道が長く山の上に鎮座する

裏の高台からも入れる地形にある

ここは、『先獅子・中獅子・後獅子・猿・歌い手・笛吹き』

先中後の呼び名と歌い手が異なる

ここでは猿役が安産・良縁の役であるとされる

ちなみに狛犬は、子獅子が安産で毬が良縁と言われている

大橋胡禄神社は『面足尊』が祭られ、神紋は三つ巴

さすがに狛犬が多い

『毬』と『子獅子』を抱えるスタイル

四頭に囲まれる

しし

屋根にも、拝殿も彫り物がある

猿は見当たらない

社務殿には鶴の彫り物

本殿には彫りの浅い狛犬が置かれている

こういうタイプはかなり古く江戸初期のモノといわれる

技術と共によりリアルな作品となってゆくのである

ここは狛犬の他に灯篭が見どころ

『∴』が一般的だが『∵』が多い

こんなに多いのは今の所ナンバーワンです

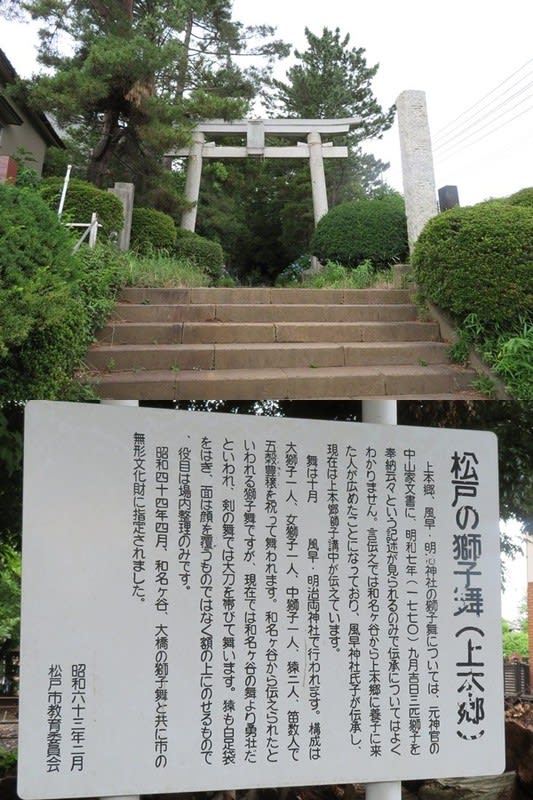

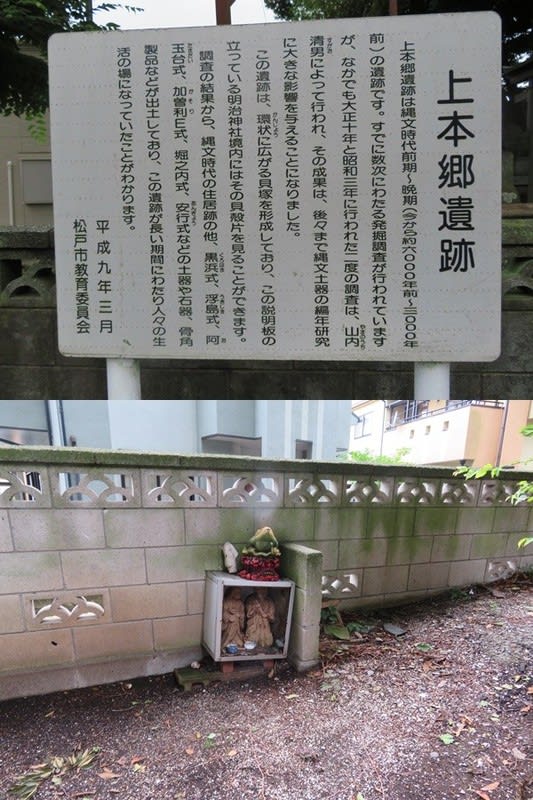

上本郷へ

『風早神社』

ここも参道が長いく、元から高台に鎮座している

ここは『大獅子・女獅子・中獅子・猿2人・笛吹』の構成

和名ヶ谷から養子の人が伝えたとあるが、構成に若干の違いがある

和名ヶ谷より舞は勇壮とのこと

狛犬は『獅山スタイル』

子獅子が崖を登る感じが好きです

間違いなく両方とも獅子

創建は平安時代で、将門の子孫の孫の館だった所に建てられたとのこと

ここは荘園制度の風早荘の中心地

香取神社と同じ『経津主神(ふつぬしのかみ)』を祭る

神紋は『三つ巴』

屋根まで狛犬

しかし拝殿は彫刻もなく、風格に欠ける

ここは「惣台」という小字であり、室町時代は惣村の中心地のはずなのだが・・

敗者になったのかな?

時代が変われば県庁所在地も変わる

風早という地名は柏市の方に残る

末社にも狛犬が配置されている

ここが一番狛犬の数が多いかも(子獅子をふくむ)

本殿の彫刻は『象』でした(見かけない小さいタイプ)

(象は江戸時代初期に日本にきて18年間、浜離宮で育てたとのこと)

隣の明治神社へ

明治神宮以外に明治の名が付くのにビックリする

明治天皇を祭っているのではなく『国常立命』が御祭神

元々は『妙見神社』で妙見菩薩を祭っていたのだが

神仏分離で改正される

(明治神宮は明治天皇が亡くなってからできたので、こっちの方が先に明治を使用)

妙見神社は隣の中根と紙敷に鎮座している

この明治神社は火事でなくなり新しく立て替えられた

ちなみに、三匹の獅子舞の獅子のイメージは上の写真

狛犬の獅子とは似ていない

妙見菩薩のイメージは下の写真

『亀』の上に乗っているのが特徴

北極星・北斗七星を司どる

狛犬は何も持たないタイプ

阿吽も普通

この2体のみ

拝殿に彫刻は無く、『三つ巴』の神紋

金箔が貼られ豪華なイメージ

北を背にし鳥居も2の鳥居まであり王道派

境内の端にカエルの置物が気になった程度

ここは縄文時代からあるとなると『神聖な地』なのは間違いない

でも獅子舞ぽさが弱い

三匹の獅子舞の構成は風早神社と同じのようです

同じ地区に2つあるのかが謎

まとめ

明治神社は元は妙見社で千葉氏とゆかりがあり

風早神社も千葉氏ゆかりなので元は一緒なはず

馬橋萬満寺も元は千葉氏ゆかりなのか狛犬の彫刻は多い

隣の王子神社も狛犬が多いのはの『千葉氏』がキーワードかも

中根の妙見神社も亀ではなく狛犬を置くが、紙敷の妙見神社は置かれていない

3匹は『平・風早・千葉』を表しているのか?

胡禄神社は元は『第六天魔王』

隣の日蓮宗本源寺と関連ある記述もある

本源寺は武田二十四将の一人『秋山虎康』にゆかりがある

武田の血をひくものでその子が小金城に武田の姓を名乗り就任した

この『徳川・秋山・武田』の関連を獅子舞にしたと個人的に推測している

日枝神社は特に改正された記述はないが

隣の『本法寺』が今回の中での大発見

元は『通源寺』で807年の創建で市内最古なのでした

鎌倉時代に真言宗⇒天台宗から日蓮宗に改宗し『本法寺』となる

通源寺の小字名は今も日枝神社の西側に残っている

日枝神社は『山宮地』で、本法寺は『中台』

元は『如来堂』から今の地に移転したとのこと

如来堂は、国府台の合戦の時に北条軍に焼かれて今の地に移転

その時に『里見軍の陣』がこの寺にあったのだ

里見公園だけでなく松戸市内も里見軍に盗られていた陣があったとはまさに戦国時代

三匹は『北条・里見・高城』の関係を表しているのかも

狭間に領地を持つ武将はどっちに付くか大変らしい

前回の秋山の天照のように国分川沿いは重要な地だったような気がします

では