今回は幻とされる古代官道の東海道の驛

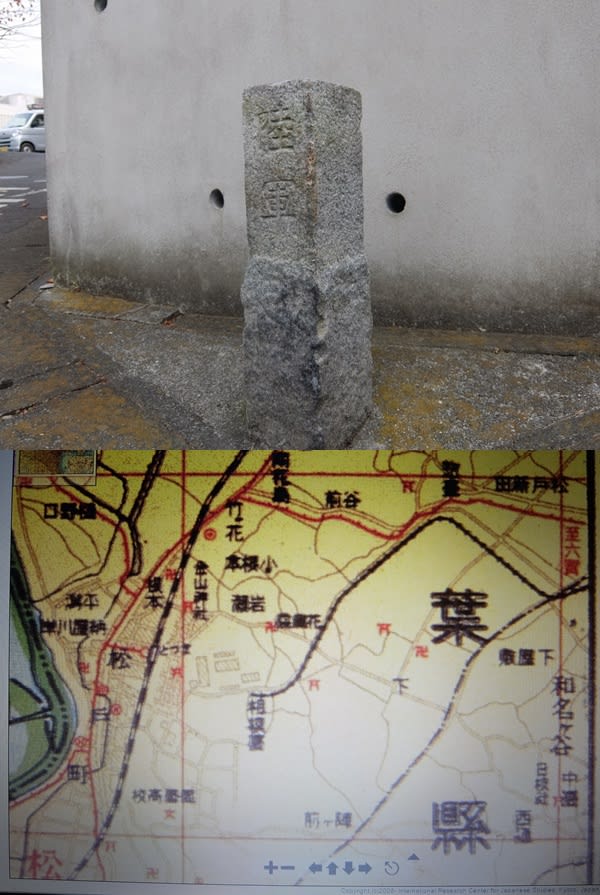

『茜津』を仮設をたてて検証

そこは『馬橋』です

題して『茜津驛は馬橋じゃないの』説

六号線沿いにある『二ツ木山船舟寺常行院』

なんでこんな所に『船舟(はんじゅ)寺』という

『船』に関するのがあるんだろう?ときになった

船乗りの信仰するのは金毘羅さまがあるけど・・

ひょっとしたら茜津の津は港でもあったのでは?

今回は周辺の『地名』にこだわって探索

馬橋周辺には『中根長津』という地名がある

この長津というのは『長津川』の名残

馬橋という地名になった橋の下を流れている川である

細かく言えばこの『長津=茜津』ではないか!という仮説をたてる

長津の名は無く中根と合併

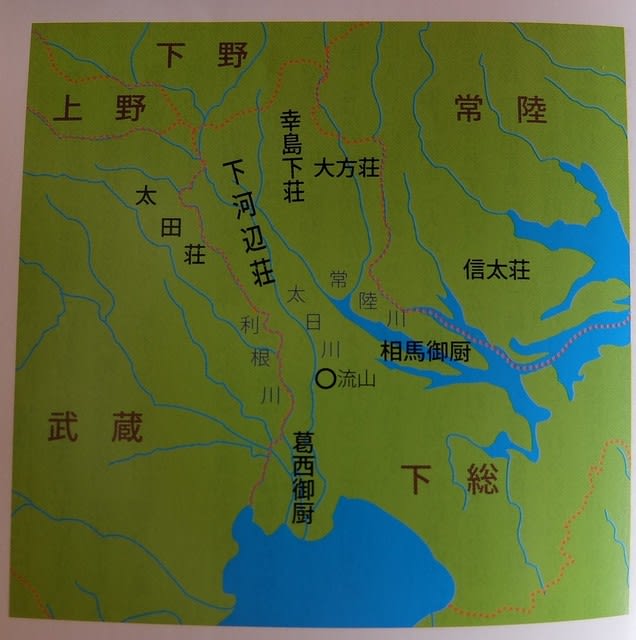

鰭ヶ崎から古ヶ崎まで一帯が海もしくは太い川だったのではと推測

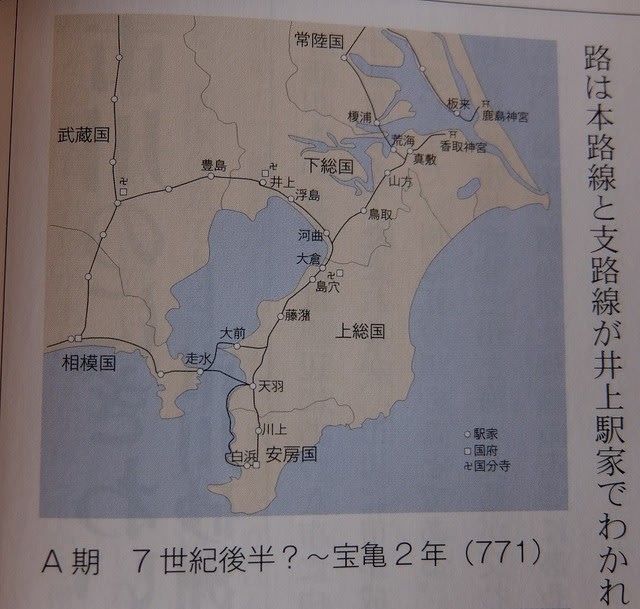

奈良平安時代は今と大分地形が違っていたらしい

柴又や亀戸あたりは島だったとも言われる

今とは全然違うので想像が難しい

【裏付け1】

『船附』

ここと冒頭の『船舟』とリンクした地名

北松戸工業団地の宝酒造一帯にこの地名が残る

単純に船着き場だったからこの辺は『津』だったと思うのである

この辺りは江戸時代に埋めて新田開発された土地

それまでの江戸川は氾濫して大変な川で

家康が利根川を銚子に流して大分おとなしくなったとされる

家康が関東に来る前までは湿地帯が多かったと言われていた

関東平野のヘリでもある

この船付と長津の間に『亀井下』という地名が残る

亀井といったら水に関する名

三中の辺りには『竜房』という地名が残り

龍と亀は水神として崇められている

『馬橋厳島弁財天』もありそこの地名は『弁天』

広島の厳島のようなイメージに思う

【裏付け2】

そして『中和倉』という地名

由来がはっきりしていないが『倉』が付くということは

食糧庫のような郡衙や屯倉の役割があったと推測

中根にある大和の蔵→中和倉

地形的にも山に囲まれ面白い地

熊野神社がある

【裏付け3】

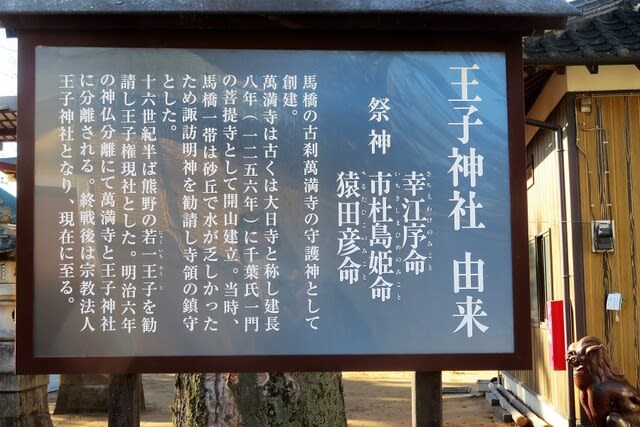

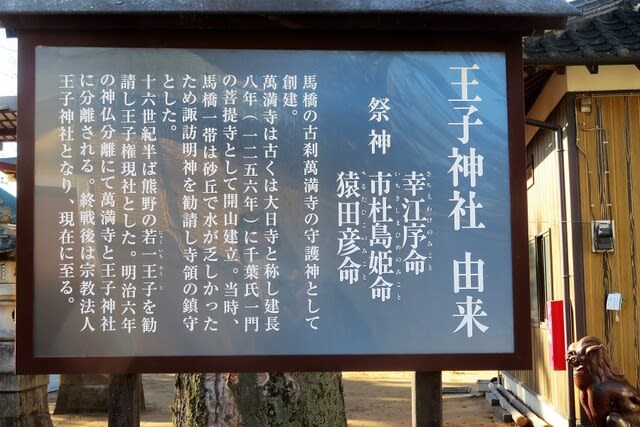

萬満寺の横の『王子神社』

ここに当時の馬橋の状態が描かれている

『馬橋一帯は砂丘で水に乏しかったので「諏訪神社」を勧誘し鎮守した』とある

川があったのに水が乏しかった?飲み水が乏しかったのか?

でも馬橋の橋はよく流されたので馬の鞍の形の橋にしたときく

それが馬橋の名の由来

今は諏訪神社は無く三峰神社と浅間神社が脇にある

王子神社は熊野神社系でもある

【裏付け4】

砂丘となると隣町の『横須賀』も砂のイメージな地名

その隣の鰭ヶ崎は『龍のひれ』の部位に似ていると命名

東福寺に龍の伝説があり寺の前は海だったとされる

真言宗東福寺は平安時代からある古い寺

萬満寺の前身は『大日寺』で真言宗

この真言宗は『弘法大師空海』の寺

松戸の『根本』の地名と関連に『中根』がある

空海が一本の木から3つの仏像を彫ったとされ

なぜかその一つが印西の浦部村の寺にあるのだ

何で印西に??

コレもヒントに思うところ

いや、これこそ古代東海道のルートではないだろうか

↓

【裏付け5】

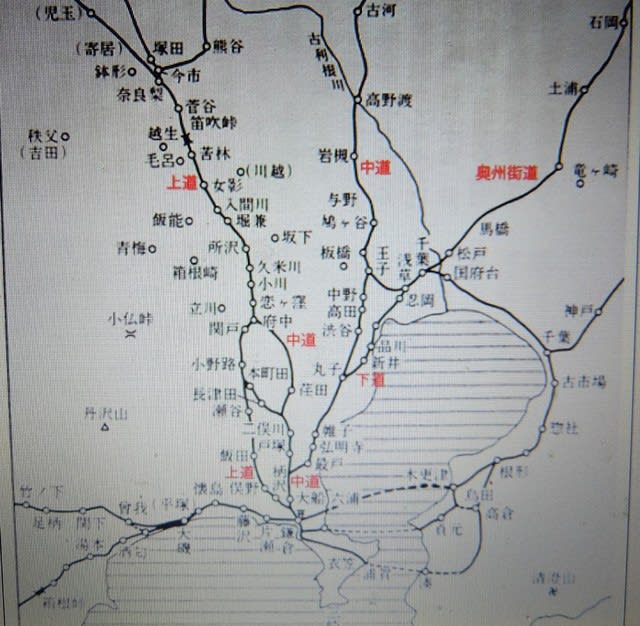

萬満寺から坂を上がって八ヶ崎に行く道

これが印西につづく印西道、木下道

この道が古代官道で我孫子の『於賦(おふ)驛』に通じる

根拠は八ヶ崎に『北道合・南道合』という地名があり

栗ヶ沢に『大道通・往還通』がある

栗ヶ沢の『茂呂神社』も平安時代創建で根拠につながる

馬橋には長津の隣に『中道北割・中道南割』と道の付く地名が公園の名でも残っている

水戸街道の事かもしれないが萬満寺でクランクしているのも気になるポイント

松戸の金山神社と吉祥寺はさきの仏像の一つが安置されている

その前の地名が『大道下』

ここも『大道公園(だいどう)』として名が残っている

大中の道があるなら小道もありそう

余談だが、小金も中金杉、大金平がある

【裏付け6】

『秀海講』というのが中根長津があり

弘法大師空海と関連があるようです

『海』というワード、空海の海かもしれないけど

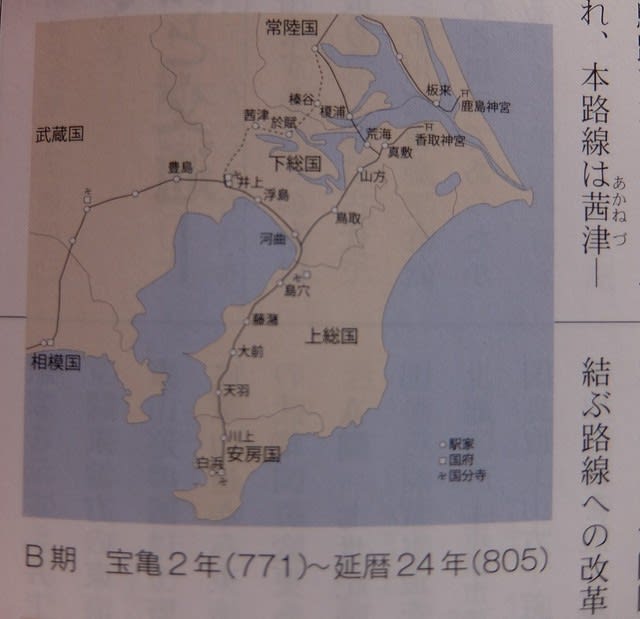

古代東海道の下総と常陸を結ぶ道だったのではないだろうかと推測

松戸市周辺にしかない溝とも言われる

『根戸』というのが手賀沼の西にありそこが茜津とも言われている

市川にも『根本』がありその辺が『井上驛』と推定されている

井の上と書いて井上(いがみ)

戸、津、井は水に関連する名である

水の有る所に人は集まるようになっている

最後の裏付けとして

中和倉に『新井堤東・新井堤西』がある

新井という名の語源は新しい井戸のこと

昔は川が氾濫するたびに井戸の位置が変わったといわれる

その都度新しく出来た井戸が新井と呼ばれる

荒井もあるようにやはり川が荒れる意味があるから似たようなもの

新しい井上だったら??どうだろう

馬橋一帯にあったんじゃないか

堤とは堤防みたいなもの

新作の作と似ているとなると、東北地方にある柵と同じ?

城之越という地名もあるので、何もない土地ではないはず

証拠文献や物がないけど、地名から推理してみました

(松戸市は奈良平安時代の情報が少なすぎ・・・)

日暮の方にある『内海道』というのも気になる地名

でも『道』というのは北海道のように都道府県の意味合いもあるから

『道』ではない可能性もある

う~ん、では

『茜津』を仮設をたてて検証

そこは『馬橋』です

題して『茜津驛は馬橋じゃないの』説

六号線沿いにある『二ツ木山船舟寺常行院』

なんでこんな所に『船舟(はんじゅ)寺』という

『船』に関するのがあるんだろう?ときになった

船乗りの信仰するのは金毘羅さまがあるけど・・

ひょっとしたら茜津の津は港でもあったのでは?

今回は周辺の『地名』にこだわって探索

馬橋周辺には『中根長津』という地名がある

この長津というのは『長津川』の名残

馬橋という地名になった橋の下を流れている川である

細かく言えばこの『長津=茜津』ではないか!という仮説をたてる

長津の名は無く中根と合併

鰭ヶ崎から古ヶ崎まで一帯が海もしくは太い川だったのではと推測

奈良平安時代は今と大分地形が違っていたらしい

柴又や亀戸あたりは島だったとも言われる

今とは全然違うので想像が難しい

【裏付け1】

『船附』

ここと冒頭の『船舟』とリンクした地名

北松戸工業団地の宝酒造一帯にこの地名が残る

単純に船着き場だったからこの辺は『津』だったと思うのである

この辺りは江戸時代に埋めて新田開発された土地

それまでの江戸川は氾濫して大変な川で

家康が利根川を銚子に流して大分おとなしくなったとされる

家康が関東に来る前までは湿地帯が多かったと言われていた

関東平野のヘリでもある

この船付と長津の間に『亀井下』という地名が残る

亀井といったら水に関する名

三中の辺りには『竜房』という地名が残り

龍と亀は水神として崇められている

『馬橋厳島弁財天』もありそこの地名は『弁天』

広島の厳島のようなイメージに思う

【裏付け2】

そして『中和倉』という地名

由来がはっきりしていないが『倉』が付くということは

食糧庫のような郡衙や屯倉の役割があったと推測

中根にある大和の蔵→中和倉

地形的にも山に囲まれ面白い地

熊野神社がある

【裏付け3】

萬満寺の横の『王子神社』

ここに当時の馬橋の状態が描かれている

『馬橋一帯は砂丘で水に乏しかったので「諏訪神社」を勧誘し鎮守した』とある

川があったのに水が乏しかった?飲み水が乏しかったのか?

でも馬橋の橋はよく流されたので馬の鞍の形の橋にしたときく

それが馬橋の名の由来

今は諏訪神社は無く三峰神社と浅間神社が脇にある

王子神社は熊野神社系でもある

【裏付け4】

砂丘となると隣町の『横須賀』も砂のイメージな地名

その隣の鰭ヶ崎は『龍のひれ』の部位に似ていると命名

東福寺に龍の伝説があり寺の前は海だったとされる

真言宗東福寺は平安時代からある古い寺

萬満寺の前身は『大日寺』で真言宗

この真言宗は『弘法大師空海』の寺

松戸の『根本』の地名と関連に『中根』がある

空海が一本の木から3つの仏像を彫ったとされ

なぜかその一つが印西の浦部村の寺にあるのだ

何で印西に??

コレもヒントに思うところ

いや、これこそ古代東海道のルートではないだろうか

↓

【裏付け5】

萬満寺から坂を上がって八ヶ崎に行く道

これが印西につづく印西道、木下道

この道が古代官道で我孫子の『於賦(おふ)驛』に通じる

根拠は八ヶ崎に『北道合・南道合』という地名があり

栗ヶ沢に『大道通・往還通』がある

栗ヶ沢の『茂呂神社』も平安時代創建で根拠につながる

馬橋には長津の隣に『中道北割・中道南割』と道の付く地名が公園の名でも残っている

水戸街道の事かもしれないが萬満寺でクランクしているのも気になるポイント

松戸の金山神社と吉祥寺はさきの仏像の一つが安置されている

その前の地名が『大道下』

ここも『大道公園(だいどう)』として名が残っている

大中の道があるなら小道もありそう

余談だが、小金も中金杉、大金平がある

【裏付け6】

『秀海講』というのが中根長津があり

弘法大師空海と関連があるようです

『海』というワード、空海の海かもしれないけど

古代東海道の下総と常陸を結ぶ道だったのではないだろうかと推測

松戸市周辺にしかない溝とも言われる

『根戸』というのが手賀沼の西にありそこが茜津とも言われている

市川にも『根本』がありその辺が『井上驛』と推定されている

井の上と書いて井上(いがみ)

戸、津、井は水に関連する名である

水の有る所に人は集まるようになっている

最後の裏付けとして

中和倉に『新井堤東・新井堤西』がある

新井という名の語源は新しい井戸のこと

昔は川が氾濫するたびに井戸の位置が変わったといわれる

その都度新しく出来た井戸が新井と呼ばれる

荒井もあるようにやはり川が荒れる意味があるから似たようなもの

新しい井上だったら??どうだろう

馬橋一帯にあったんじゃないか

堤とは堤防みたいなもの

新作の作と似ているとなると、東北地方にある柵と同じ?

城之越という地名もあるので、何もない土地ではないはず

証拠文献や物がないけど、地名から推理してみました

(松戸市は奈良平安時代の情報が少なすぎ・・・)

日暮の方にある『内海道』というのも気になる地名

でも『道』というのは北海道のように都道府県の意味合いもあるから

『道』ではない可能性もある

う~ん、では