7年前にも一度調べたのですが

今回は知識と見るポイントがちょっと違います

前回の見落としも回収

でもまだまだ見落としや勘違いもあるのかも

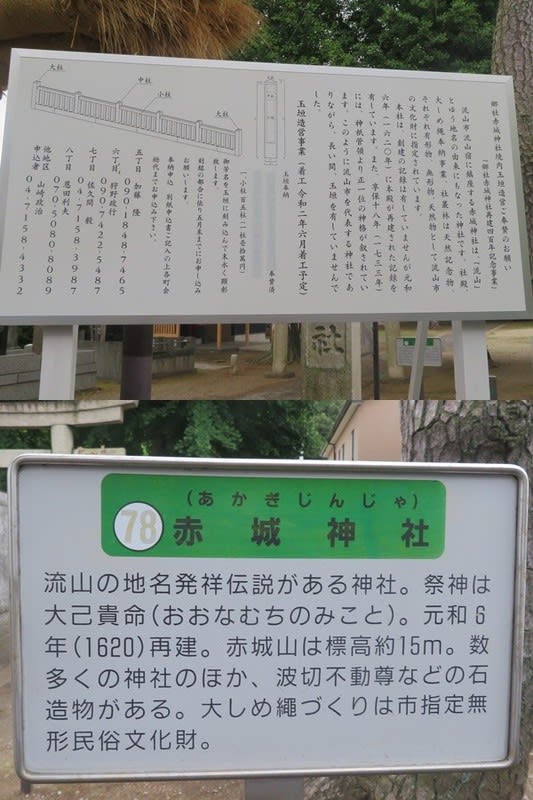

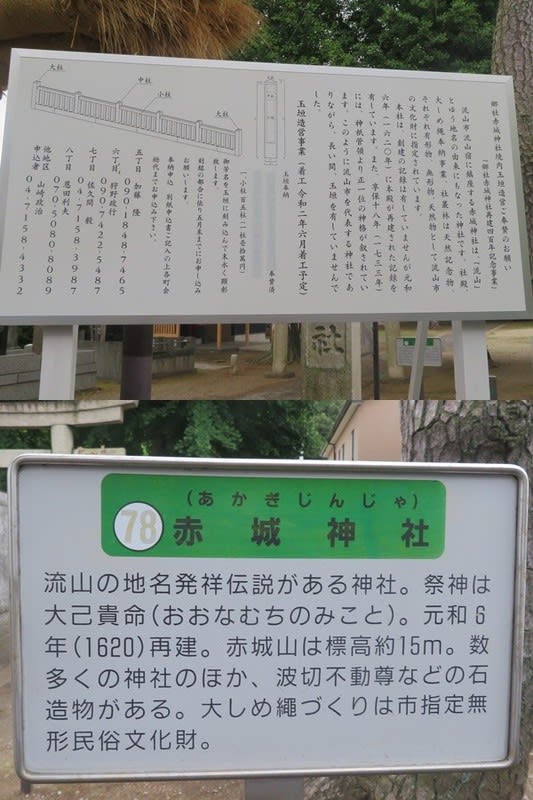

1つの市の名前の由来となった神社

本当に山が流れてきたのだろうか?

やっぱお札が流れてきた説が自然

でも実際のところどうなんだろう?

赤城神社は松戸市と柏市にもある

千葉県はこの地域に集中しているのも特徴

茂呂神社のように、上野国(群馬)の方からこの地に移住してきたのか?

総社の群馬県の赤城神社は『山』と『沼』をご神体とする古代神道系

806年創建、880年に正一位に昇格

江戸時代には徳川家の保護を受ける

とくに噴火して損害にあった情報は無し

赤城山という単体の山は存在せず、黒檜山を主峰に、駒ヶ岳、地蔵岳、長七郎山、荒山、鍋割山、鈴ヶ岳などを総じて『赤城山』と呼ぶ

上毛3山の一つで百名山、上毛三社(榛名神社・赤城神社・妙義神社)

赤城山には

山頂と沼に「大洞赤城神社」

山腹に『三夜沢赤城神社』

山麓に『二宮赤城神社』の赤城神社が存在する

近くには、前方後円古墳もあり、早期から大和との関係がうかがえる

まずは流山から

祭神は『大己貴命(おおむなちのみこと)』

沼にある大洞赤城神社は赤城大明神なので

山腹の『三夜沢赤城神社』『二宮赤城神社』と一致する

大己貴命は大国主と同一で出雲系の神

太いしめ縄は出雲大社を連想する

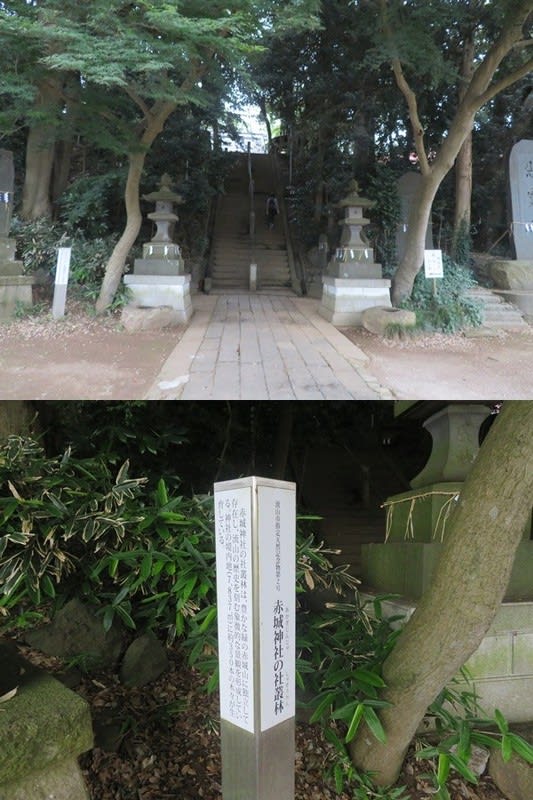

人工的に造ったかのような山は『赤城山』15m

これが流れてきたという伝説の山

この山に生えている草木は天然記念物

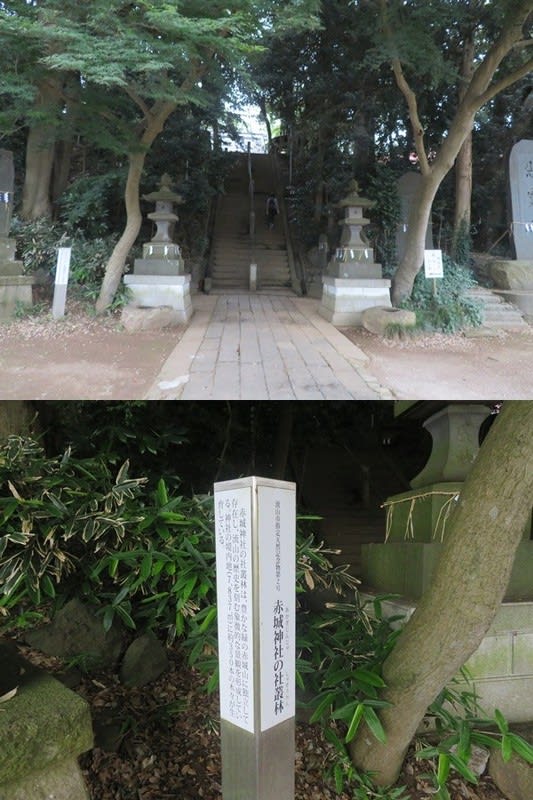

本殿は山頂にある

階段ではない山道も脇にある

山麓にはお寺があり神仏習合系でした

山頂で狛犬がお出迎え

筆先のような尻尾からすると『出雲タイプ』

左右同じような口の閉じ具合

新しいタイプは、阿吽が逆

本来は、向かって右が開いて左が閉じてい

新しいのは岡崎タイプが多い

この逆にする意味が知りたい

(神仏分離への反抗だろうか?)

拝殿はこんな感じ

彫り物がほとんどない

建物の中に本殿が祭られている

本殿の方は江戸時代のモノで重要文化財級

神紋は三つ巴だが、徳川の葵が残っている

『桐・菊・葵』は総社の神紋

明治維新の頃、幕府側の近藤勇が流山にきて戦う

その時新選組の隊がここの寺で宿泊していたとのこと

流山は旧幕府の天領地

雨桶にある紋章はなんだろか?

流鉄の社章でした

そして、大体の神社で観られる『龍』もこの手水舎のみ

このタイプも珍しい

他に珍しいのはこの石像

正体不明だが『狐』の可能性が高い

行事の中で2月14日に『稲荷奉謝』があるから

でも、狐には見えない

新種かも

この山の中腹には『馬頭観音』もある

気になったのはこの石造

大黒天と言われるが、笑っていないし木槌を持っていない

ご本尊がここにある訳がないと、大黒天=大国主=大己貴命ではない

何者だ??

その他、摂社には『水神宮』と『松尾神社』がある

末社も多数あり(平成25年に火事、大黒様がだけが焼け残る)

郷社だけあって色々配置されている

水神宮の狛犬は王道の組み合わせ

水神といったら蛇か龍なんだけど、狛犬にも火防の力があるらしい

川沿いで水運の町でもある

松尾様はお酒の神様(白みりんと関連ありそう)

♦本殿は西北の方を向いているので、群馬は意識しているように思える

幸谷へ

新松戸の駅の裏だけど地域は幸谷(こうや)

新松戸も元は小金で地形が変則的に存在している

朱色は本社の赤城神社と同じ

拝殿にはちゃんと龍の彫刻がある

だけど、流山とは造りが違う

古地図には北の方に溜池がある

鉄道の開通にともない移転したもよう

周りには高台があるが低地に配置されている

本殿は南向き

参道が不自然

気になるのは入口

東南と北西の位置に裏表がある

本殿は南に面しているも変則

木の下にある石も気になるが情報がない

街と孤立している感じがする

でもあえてだとしたら?

アレはここに埋めていたのかも??

他には、天神様の俳句

菅原道真との関連は?飛梅

それとも暗号か?

狐の石像を見つけるもお稲荷さんの関連が見えない

でも幸谷地区の神社はここだけ

ここのルーツは上毛人系なんだろか

隣の福昌寺には『赤い達磨さん』のオブジェがある

この地域は群馬ぽく思える

狛犬は新しい岡崎タイプの阿吽型

特に変わったことはない

が

旧タイプは子獅子を抱えるタイプ

しかも両方

子孫繁栄を意味し、流山の分家ではない感じ

でも同じく祭神は大己貴命

神紋は『三つ巴』

ここは『菊』であってほしかった

鳥居が厳島神社タイプ

『1589年 三夜沢赤城神社より勧請創建』との情報あり

大洞赤城神社の大沼には厳島神社を招致している

三夜沢赤城神社は山の中腹

頂上にあるよりは山を崇拝している感じがする

♦流山の赤城神社と幸谷の赤城神社を結ぶライン

武蔵野線と流鉄もそのラインに沿って走っている

このラインは群馬の方に向かっている

柏へ

ここも西に面している神社

山というより崖に面している

山頂は高台にあり民家がある

正面は低地だが、裏の高台からも入れる

赤城山に向いているのか?西北には向いている

弁天様も祭られている

拝殿は幸谷と同じく朱色だけど同色ではない

神紋は『桐』

群馬と同じだ

しかし流山と同じく龍はいない

狛犬は毬と子犬のスタイル(岡崎タイプ)

狛犬の向かって右は獅子なので子を持つのが多いが毬

三社三用

全く同じ狛犬はいなかった

♦どの神社も2つまでは同じだが3つ目が共通しない

そして

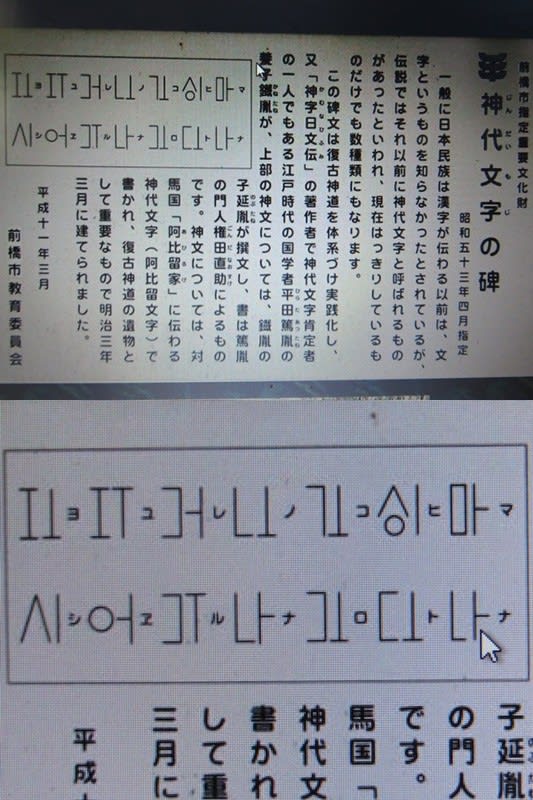

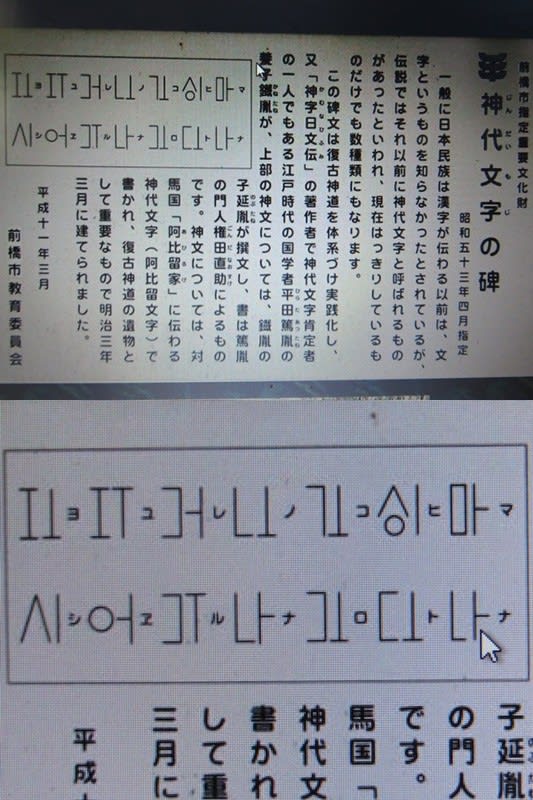

都市伝説ファンとして気になるのは、『赤城神社境内神代文字の碑』

今回廻った所には無かったが流山市の浅間神社の富士塚に違うタイプの神代文字の碑があるのです

これが認定されると『文字を持たなかった日本人説』が覆されます

大和朝廷は持たないで、地方の豪族は持っていたみたいな

しかもハングル文字は日本が発祥となると都合が悪くなる

ともに明治時代の碑だから信憑性が低いが

リニューアルしたモノとなるとロマンは広がる

対馬の『阿比留(あびる)』家といえば

松戸市周辺にも『安蒜(あんびる)』家が多く存在している

対馬・・群馬・相馬・馬橋

なんか強引だけど関連がありそうな

余談ですが、赤城山と言ったら埋蔵金伝説

暗号が道真公名句だとすれば

横読みで『東に梅主春』

東に埋めスバル

東に埋めし、すめる

統べるは『統一者』を示す

スダジイといえばドングリ⇒小栗

木に石が積んであるのは不自然でしょ

見え見え過ぎると怪しい

ヨユレノコヒマ

シヱルナロトナ

これは文字の意味より、文字の解読ヒント

母音と子音に分けるとアイウエオ表ができる

アカサタナとアイウエオの組み合わせで一文字になる

イロハニホヘトじゃないので神代文字ではないと思う

(浅間神社のはヒフミヨイムナヤコトで数字を示した)

新選組がなぜ流山に行ったのか?

小栗上野介が隠した埋蔵金を回収しに行ったと思う(軍資金)

しかしなかったので断念、近藤勇が自首している間に仲間を逃がす

水運で運ぶとしたら、江戸川、利根川ルート

陸路をダミーにしたり3つに分散して運んだと思われる

『幸谷に住んでいた自分の祖母から、天皇自らが、陸軍を率いて赤城神社あたりから何かを掘り出して行ったと聞いたことがあります。

村の人みんな生き神様がいらっしゃるんで、神様を直視すると、目が瞑れると、信じ混まされていて、全員兵隊さんに目隠しされたとききましたし、箝口令もしかれたと。これ、埋蔵金だったんじゃないでしょうか?

終戦ちょっとまえの出来事らしいです。』

7年前に頂いたコメント

鉄類を持って行かれたと思うがM資金にも思われる

ロマンは続く

今回は知識と見るポイントがちょっと違います

前回の見落としも回収

でもまだまだ見落としや勘違いもあるのかも

1つの市の名前の由来となった神社

本当に山が流れてきたのだろうか?

やっぱお札が流れてきた説が自然

でも実際のところどうなんだろう?

赤城神社は松戸市と柏市にもある

千葉県はこの地域に集中しているのも特徴

茂呂神社のように、上野国(群馬)の方からこの地に移住してきたのか?

総社の群馬県の赤城神社は『山』と『沼』をご神体とする古代神道系

806年創建、880年に正一位に昇格

江戸時代には徳川家の保護を受ける

とくに噴火して損害にあった情報は無し

赤城山という単体の山は存在せず、黒檜山を主峰に、駒ヶ岳、地蔵岳、長七郎山、荒山、鍋割山、鈴ヶ岳などを総じて『赤城山』と呼ぶ

上毛3山の一つで百名山、上毛三社(榛名神社・赤城神社・妙義神社)

赤城山には

山頂と沼に「大洞赤城神社」

山腹に『三夜沢赤城神社』

山麓に『二宮赤城神社』の赤城神社が存在する

近くには、前方後円古墳もあり、早期から大和との関係がうかがえる

まずは流山から

祭神は『大己貴命(おおむなちのみこと)』

沼にある大洞赤城神社は赤城大明神なので

山腹の『三夜沢赤城神社』『二宮赤城神社』と一致する

大己貴命は大国主と同一で出雲系の神

太いしめ縄は出雲大社を連想する

人工的に造ったかのような山は『赤城山』15m

これが流れてきたという伝説の山

この山に生えている草木は天然記念物

本殿は山頂にある

階段ではない山道も脇にある

山麓にはお寺があり神仏習合系でした

山頂で狛犬がお出迎え

筆先のような尻尾からすると『出雲タイプ』

左右同じような口の閉じ具合

新しいタイプは、阿吽が逆

本来は、向かって右が開いて左が閉じてい

新しいのは岡崎タイプが多い

この逆にする意味が知りたい

(神仏分離への反抗だろうか?)

拝殿はこんな感じ

彫り物がほとんどない

建物の中に本殿が祭られている

本殿の方は江戸時代のモノで重要文化財級

神紋は三つ巴だが、徳川の葵が残っている

『桐・菊・葵』は総社の神紋

明治維新の頃、幕府側の近藤勇が流山にきて戦う

その時新選組の隊がここの寺で宿泊していたとのこと

流山は旧幕府の天領地

雨桶にある紋章はなんだろか?

流鉄の社章でした

そして、大体の神社で観られる『龍』もこの手水舎のみ

このタイプも珍しい

他に珍しいのはこの石像

正体不明だが『狐』の可能性が高い

行事の中で2月14日に『稲荷奉謝』があるから

でも、狐には見えない

新種かも

この山の中腹には『馬頭観音』もある

気になったのはこの石造

大黒天と言われるが、笑っていないし木槌を持っていない

ご本尊がここにある訳がないと、大黒天=大国主=大己貴命ではない

何者だ??

その他、摂社には『水神宮』と『松尾神社』がある

末社も多数あり(平成25年に火事、大黒様がだけが焼け残る)

郷社だけあって色々配置されている

水神宮の狛犬は王道の組み合わせ

水神といったら蛇か龍なんだけど、狛犬にも火防の力があるらしい

川沿いで水運の町でもある

松尾様はお酒の神様(白みりんと関連ありそう)

♦本殿は西北の方を向いているので、群馬は意識しているように思える

幸谷へ

新松戸の駅の裏だけど地域は幸谷(こうや)

新松戸も元は小金で地形が変則的に存在している

朱色は本社の赤城神社と同じ

拝殿にはちゃんと龍の彫刻がある

だけど、流山とは造りが違う

古地図には北の方に溜池がある

鉄道の開通にともない移転したもよう

周りには高台があるが低地に配置されている

本殿は南向き

参道が不自然

気になるのは入口

東南と北西の位置に裏表がある

本殿は南に面しているも変則

木の下にある石も気になるが情報がない

街と孤立している感じがする

でもあえてだとしたら?

アレはここに埋めていたのかも??

他には、天神様の俳句

菅原道真との関連は?飛梅

それとも暗号か?

狐の石像を見つけるもお稲荷さんの関連が見えない

でも幸谷地区の神社はここだけ

ここのルーツは上毛人系なんだろか

隣の福昌寺には『赤い達磨さん』のオブジェがある

この地域は群馬ぽく思える

狛犬は新しい岡崎タイプの阿吽型

特に変わったことはない

が

旧タイプは子獅子を抱えるタイプ

しかも両方

子孫繁栄を意味し、流山の分家ではない感じ

でも同じく祭神は大己貴命

神紋は『三つ巴』

ここは『菊』であってほしかった

鳥居が厳島神社タイプ

『1589年 三夜沢赤城神社より勧請創建』との情報あり

大洞赤城神社の大沼には厳島神社を招致している

三夜沢赤城神社は山の中腹

頂上にあるよりは山を崇拝している感じがする

♦流山の赤城神社と幸谷の赤城神社を結ぶライン

武蔵野線と流鉄もそのラインに沿って走っている

このラインは群馬の方に向かっている

柏へ

ここも西に面している神社

山というより崖に面している

山頂は高台にあり民家がある

正面は低地だが、裏の高台からも入れる

赤城山に向いているのか?西北には向いている

弁天様も祭られている

拝殿は幸谷と同じく朱色だけど同色ではない

神紋は『桐』

群馬と同じだ

しかし流山と同じく龍はいない

狛犬は毬と子犬のスタイル(岡崎タイプ)

狛犬の向かって右は獅子なので子を持つのが多いが毬

三社三用

全く同じ狛犬はいなかった

♦どの神社も2つまでは同じだが3つ目が共通しない

そして

都市伝説ファンとして気になるのは、『赤城神社境内神代文字の碑』

今回廻った所には無かったが流山市の浅間神社の富士塚に違うタイプの神代文字の碑があるのです

これが認定されると『文字を持たなかった日本人説』が覆されます

大和朝廷は持たないで、地方の豪族は持っていたみたいな

しかもハングル文字は日本が発祥となると都合が悪くなる

ともに明治時代の碑だから信憑性が低いが

リニューアルしたモノとなるとロマンは広がる

対馬の『阿比留(あびる)』家といえば

松戸市周辺にも『安蒜(あんびる)』家が多く存在している

対馬・・群馬・相馬・馬橋

なんか強引だけど関連がありそうな

余談ですが、赤城山と言ったら埋蔵金伝説

暗号が道真公名句だとすれば

横読みで『東に梅主春』

東に埋めスバル

東に埋めし、すめる

統べるは『統一者』を示す

スダジイといえばドングリ⇒小栗

木に石が積んであるのは不自然でしょ

見え見え過ぎると怪しい

ヨユレノコヒマ

シヱルナロトナ

これは文字の意味より、文字の解読ヒント

母音と子音に分けるとアイウエオ表ができる

アカサタナとアイウエオの組み合わせで一文字になる

イロハニホヘトじゃないので神代文字ではないと思う

(浅間神社のはヒフミヨイムナヤコトで数字を示した)

新選組がなぜ流山に行ったのか?

小栗上野介が隠した埋蔵金を回収しに行ったと思う(軍資金)

しかしなかったので断念、近藤勇が自首している間に仲間を逃がす

水運で運ぶとしたら、江戸川、利根川ルート

陸路をダミーにしたり3つに分散して運んだと思われる

『幸谷に住んでいた自分の祖母から、天皇自らが、陸軍を率いて赤城神社あたりから何かを掘り出して行ったと聞いたことがあります。

村の人みんな生き神様がいらっしゃるんで、神様を直視すると、目が瞑れると、信じ混まされていて、全員兵隊さんに目隠しされたとききましたし、箝口令もしかれたと。これ、埋蔵金だったんじゃないでしょうか?

終戦ちょっとまえの出来事らしいです。』

7年前に頂いたコメント

鉄類を持って行かれたと思うがM資金にも思われる

ロマンは続く