今回は足立区にある『流山道』へ

何故ここに?

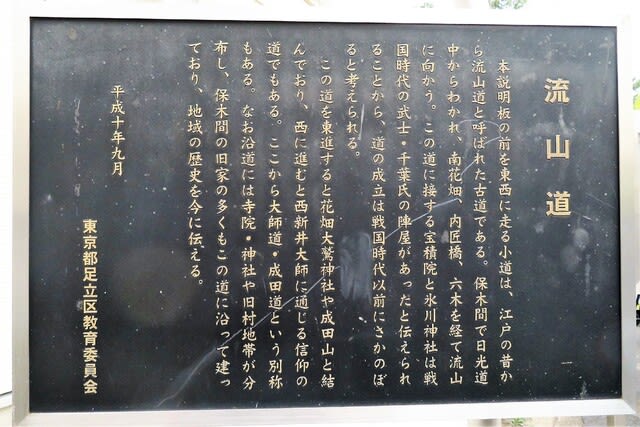

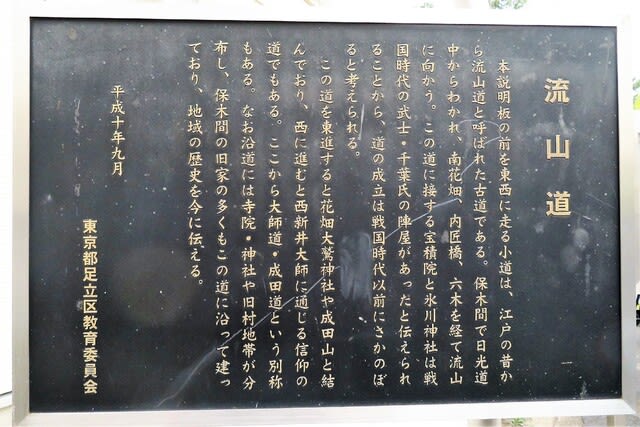

古くは西新井大師と成田山新勝寺をつなぐ大師道ともいわれる

なぜ流山?の名になっているのだろう??

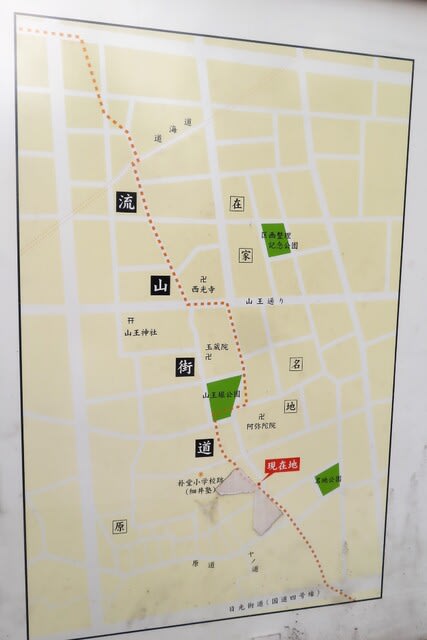

現存するのは旧日光街道から花畑までの間

区画整理で道が消滅

足立区は西新井から六木まであったらしいが

その先の流山までのルートが不明

下妻街道で八条から流山へのルートだといわれるが定かではない

花畑大鷲神社の方から八潮→三郷→流山ではとも思える

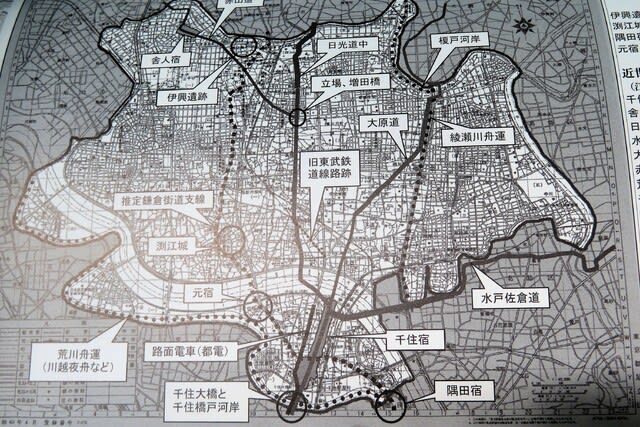

八潮市には八幡村があり大原道の『大原』は八潮にある

まずは

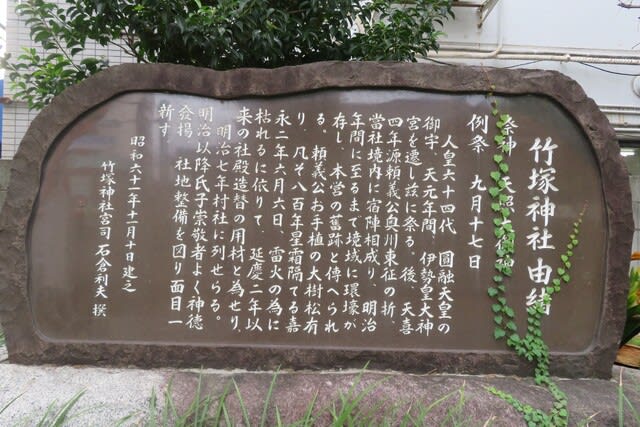

「竹塚神社」がありここに陣と宿をとって奥州に行ったとされる

流山の駒木諏訪神社にも源氏の伝承が残る

そのルートが流山道なのではと考察する

流山から柏に行き、香取の海に出て水路で東北に行ったと推測

旧日光街道の小学校の脇の道が『流山道』

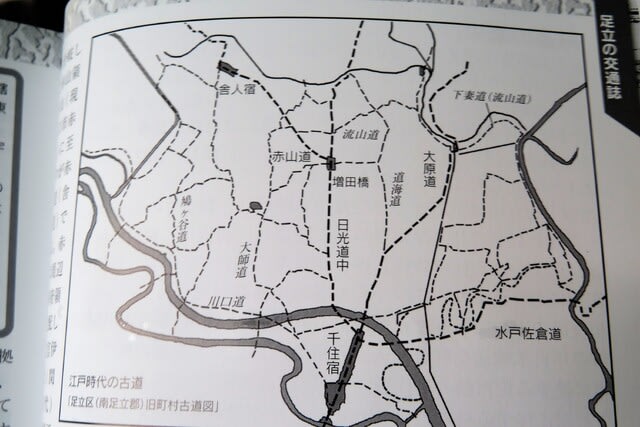

江戸から竹ノ塚までは日光奥州街道があるが

その昔は鎌倉街道や大師道も存在していた

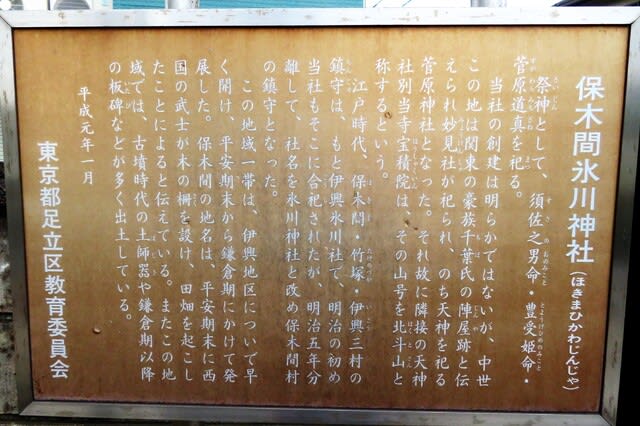

小学校の隣に「氷川神社」と「寶積院」がある

ここに流山道の案内板が建つ

意外に道は細い

戦国時代は千葉氏の陣屋があったとのこと

隅田宿の石浜にも千葉氏の砦があったとなると

中世は千葉氏の勢力が強かったと思われる

千葉氏は平家の出で小金城の高城氏も平家の流れをくむ

相馬流山も千葉氏の分家

特に栄えている様子は見受けられないが

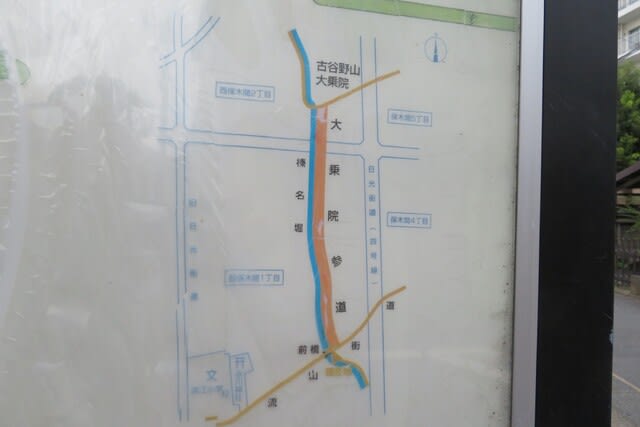

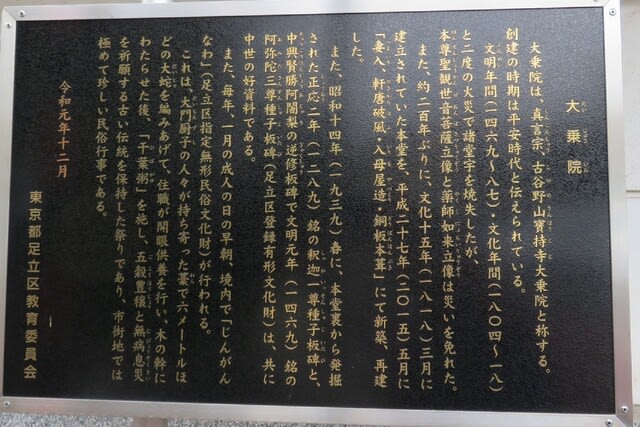

「大門」という大乗院の参道がある

門前町でそこそこの賑わいが記されている

1300年の歴史を持つ

(寄り道をして寺に向かう)

松戸の本土寺の参道も長いけど

ここの参道も長く時の権力者でもあったのだろうか

榛名掘りの名が気になるが

氷川神社の横に榛名神社があり富士塚のようになっていた

千葉氏が榛名山の方にも勢力を伸ばしていたのと関連はありそう

案内板によれば白蛇の伝説があり

藁で大蛇をつくる伝承が残る(じんがなわ)

流山神社の「大しめ縄」を連想させるも

辻斬りに近い模様

名前だけなら茂呂神社の「じんがらもち」も似ている

真言宗大乗院

平安時代の創建

やはり真言宗系の寺を結ぶ道は古代の道なのかも

再び流山道に戻る

道は国道4号線で分断される

回転ずしの脇を進むと

2つ目の流山道の案内板がある

成田山へ16里(64k)

榎戸は綾瀬川の内匠橋の辺りの地名でここから20町な距離

お寺が多い

玉蔵院は真言宗で戦国時代創建

この寺と公園でクランクするのも特徴

保木間の地名は、むかしこの地一帯は、低地で水難が多く、村民は小川に杭を打ち込んで保護したことから保木間と名付けられたという。

阿弥陀院も真言宗で江戸時代創建

足立区の「六阿弥陀」の一つとされる

伝承によると一本の木から6体の阿弥陀像を彫ったとされ

七福神巡りみたいに6か所めぐる詣があるもよう

足立区には六町、六月、六木と六の地名があるのも

関係が無くはないのかもしれない

余談だが

松戸市にも一本の木から3体の仏像を彫ったという弘法大師の伝承があり

根本・中根と名が残っている

西光寺は浄土宗で室町時代創建

本尊は不動明王で平安時代の作とされる

徳川の家紋がある

「成田山これより16里、榎戸迄20丁、大鳥之20丁」

大鳥が不明だけど花畑大鷲神社と思われる

さっきの案内板と距離が変わっていない

寺の横が流山道

この先に「道海道」があるも消滅

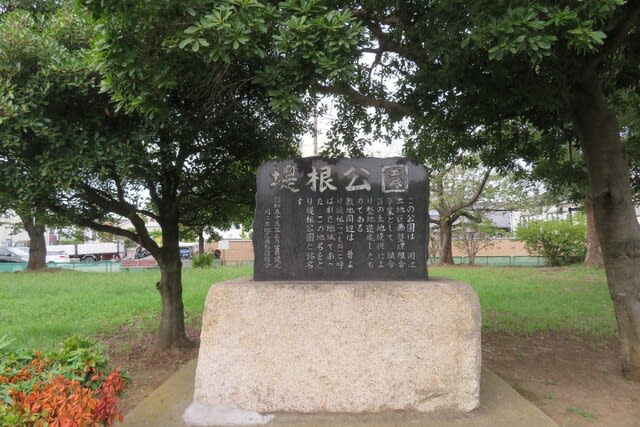

日光街道の脇道として公園に名が残る

区画整理の碑があり流山道は消滅

堤根という地名もほぼ見られない

花畑は古くは花又という地名

とりあえずここまでが現存する流山道

この先のルートが気になるも情報がない

榎戸の『不動院』も古いのでそこを通っていると思う

そこから大鷹神社に寄ると遠まわりとなり六木方面ではなく八潮の方から流山と推測

下妻道は大原道でもあるので榎戸で分岐していた

綾瀬川の水路も気になるところ

大鷲神社は『宿』の名が残り

墨田宿の次はここか宿だったかもしれない

でもそこから江戸川に出る水路はあったのかな?

・下妻道を榎戸→六木→大原→八条→流山

・旧水戸街道を葛西新宿→飯塚→猿又→二合半領→丹後→流山

・江戸→花和田→谷中→茂田井→流山→市の谷→野々下→駒木諏訪神社は諏訪道