今回は古代官道は流山を通っていたという説を下見してきました

ポイントは『東福寺』と『茂呂神社』を繋ぐ道

道沿いには『貝塚』や『古墳』もあり古くから存在しています

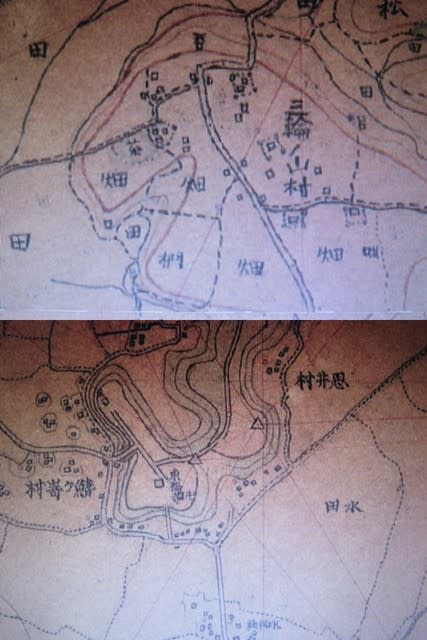

明治初期の古地図にもちゃんと載っています

(明治初期は江戸末期、幕末に近い状態)

古代官道とは、古東海道をさし

『下総国府の市川』と『常陸国府の石岡』を結ぶ道

どのルートだったかも断定されていなく

『茜津驛』の場所がまだ特定されていないのがロマンになっています

時代が変わるたびに道は整備されルート変更されています

ヤマトタケル・空海・平将門・源頼朝などが通ったとされる道

先住民の人々はどうなったのかも気になります

まずは鰭ヶ崎から

『守龍山東福寺』

真言宗で『空海』が平安時代に創建

ここまでどのルートで来たのでしょうか?

将門討伐の祈願所にもなっていました

見どころは『朱雀・玄武・白虎・青龍』の彫刻がそろっています

龍はよく見かけますが虎は希少です

当時のモノかは不明

唯一無二のを探すのが楽しいです

そして瓦に龍の紋章があるのも珍しい

真言宗は『輪が二つ』なのが多いでのす

それから『鴨』の彫刻が有名

左甚五郎作らしいです(江戸初期の伝説的彫刻職人)

隣の千仏堂までが東福寺の領地だったようです

新しくできた橋から北上します

本来は東側の鰭ヶ崎駅の方の坂を行くはずなんですか

宅地になって橋もなくなったようです

橋の上にまた橋があるといった珍しい光景でした

2年前はこんな感じ

ここより東に『三本松古墳』がありました

現代は宅地造成で消滅しました

『前方後円墳』だったので大和朝廷の傘下と推測されます

貝塚もあったのでかなり古くから先住民はいたようです

最初は坂道になっていますが

山の尾根みたいなところを走ります

左側は坂下と崖になっています

赤点と赤点が、鰭ヶ崎の東福寺~三輪山の茂呂神社

西平井へ

『感応山本覚寺』

日蓮宗で南北朝時代の創建

鬼子母神立像と十羅刹女立像が有名

(松戸の本土寺と関係があるようです)

個人的には△が3つの北条家の家紋が気になります

布施弁天も似たような家紋でした(不忍の池の弁天様も)

灯篭に龍が巻き付いているのも見どころです

余談ではありますが

松戸市にも日蓮宗の本覚寺があります

何で近所に同じ名前が存在してしまうのか?

こういうのも気になります

前平井へ

『真城院』

無人ぽいけど墓地は残っています

城の字が付くから城と関連があるのかと思いました

(正徳太子の石板が誤植のような・・・たまに見かける)

余談になるけど、この辺りの西平井・前平井・後平井の平井とはなんなのか?

松戸にもある平賀みたいなものなのか?

『中』という地名に対して前後西なのだろうか?

それとも江戸川区の平井と関連があるのだろうか?

気になります

加へ

『加村山光照寺』

浄土宗で安土桃山時代の創建

元々は時宗で光久寺だったとのこと

ここも灯篭が新しいけど珍しいタイプ

狛犬がいて、周りにネズミとかウサギが彫られています

こういうデザインには意味がありそうだけど

説明や解説がないのが残念

また余談ではありますが

ウサギと言えば、三輪山の大神神社の大国主と関連があり

『因幡の白兎』の神話を知っていればピンとくるあれですけど

鎌倉仏教系なので残念・・・

三輪野山へ

『三輪野山貝塚』

縄文時代から人が住んでいた証

ヒスイも出てきたので高度な文明と推測され、

新潟の方の人と貿易していたとなると水運も発達していた可能性もある

縄文土器も『世界初の陶芸』と言われ、煮込み調理も世界初とまで言われる

文字を持たない原始的な生活ではないはず

流山市内には『たたら技術(製鉄)』もあり時代に順応していて

古墳も造れるのは土木技術もあるということになるのです

土木力は軍事力に比例するとまでいわれています

平安時代初期まで竪穴式住居で生活していたのではないかといわれるが

豪族の人達は違うような?でもそういった遺跡は出てきていないので実証は無理

古墳を作るほどの人達も竪穴式には思えないのだが・・・

到着

『茂呂神社』

平安時代創建で大物主命が祭られています

(江戸時代の地図には『三輪大明神』と表記)

問題は松戸市にもあるということ

平安時代初期の書物「延喜式」によると葛飾郡には同格の神社が2つしかなく

もう一つは船橋の意冨比神社(船橋大神宮)で

茂呂神社が同じ地区に2つ存在するのが謎となります

ちなみに、下総国の一宮は『香取神宮』で、大和国の一の宮は『大神神社(おおみわ)』

平安時代になると都は奈良から京都に移された時期なんだけど

なぜ大和の三輪山なのか?

山をご神体にしているのはに古代神道系

大物主命は出雲大社の神様と同一人物

ここから東に『諏訪神社』があるのですが、出雲の国譲りの時に力比べで負け神が

諏訪地方に追い払われたと言われています

元々は出雲の神でスサノオウの子孫なのです

神話には矛盾が多いのですが

となりの駒木のおすわ様によれば

『諏訪神社の御創建は平安時代のはじめ、大和国から高市皇子の後裔となる部族たちが、新天地を求めてこの下総の大堀川のほとり、森も水も豊かな地で肥沃なこの地に移住し、田畑を墾き、農業を営んで集落を形成したときにさかのぼります。

西の都から移住してきた人々は、新しい土地の心のよりどころとして、その東漸の途次、信濃国諏訪大社より御神額をいただいてきました。これがここ諏訪神社の創めで、記録によると平城天皇の大同2年(807)のことでした。

いらい諏訪神社は住民の信仰の中心となり、深い親交に支えられて歩んできましたが、平成18年には御鎮座からちょうど1200年を迎えました。

ではなぜここに高市皇子の末裔たちは住み付く事になったのでしょうか。それにはすでに景行天皇(71~131)の御代に、束国には御諸別命が武将として派遣され、その末裔がこの地方に永住されていたので、それいらい、この地と大和地方とは交流が続き、下総地方のことが都にも良く知られていたことにもよるのでしょう。』

『御諸別命』 『西の都からの移住』

三輪山は御諸山ともいわれて『諸→茂呂』となったといわれます

となると、ここの手前から諏訪神社へ行くルートが古代道の可能性もありそう

あの『ウナギ街道』がもしかしたらそうだったりして(大堀川沿いを進むルート)

柏の『布施弁天』も空海が創建したと言われるから可能性は大

後の天武天皇になられた大海人皇子の第一皇子にあたる高市皇子は、幼少の頃、大和の豪族・高市麻呂に養育され大きくなりました。高市麻呂は奈良の大神神社の祭祀者であり、大神神社が大国主命を祭る大切な神社であることから、そのお子様大国主命を祀る信州・諏訪大社とも深い縁があったと考えられます。高市皇子はまた、九州宗像族の総領宗像徳の娘を母として、出雲の一族とは深い関係にあります。その重なる縁が高市皇子の末裔たちが東国へ新天地を求めて移っていくに際して、大国主神を祀る大神神社から、お子様の健御名方其命を祀る諏訪大社が紹介され、一行は陸路 諏訪大社に詣って開拓の加護を祈り、神額を拝戴してここに神社を設けたことにつながったと思われます。

『高市麻呂』

大和から移住してきた人たちがこの辺りに住み着いたとのこと

まだ松戸の方は調べていないが流山の方が信憑性はありそう

しかし、流山市の由来は群馬県の『赤城山』が流れてきたのが通説

同じ大国主を祭るのだが歴史的には三輪山の方が古い

調べれば調べるほど新たなる謎が生まれる

千葉県の海の方は、和歌山から移住してきた人が多く地名に残っていて

安房も四国の阿波と関連があると言われています

今回はここまでとします

では