邪馬台国論争において、北九州説と並んで畿内説も有力で、畿内説を唱える人達のほとんどは考古学者である。確かに畿内特に奈良県桜井市には遺跡・古墳が多く存在する。

『倭人伝』にある記述「卑弥呼以死大作冢径百餘歩殉葬者百餘人」からして、卑弥呼の墓に比定するには、「卑弥呼が死んだ時に大きな塚を作った。その直径は150メートルほど。女の奴隷が百余人殉死させられた」という条件を満たすことが必要。すなわち、墓は円形墳で、百人以上の女性の骨が発見されるはず。さらに、卑弥呼が死んだのは248年と推定されるので、副葬品はその当時のものでなくてはならない。

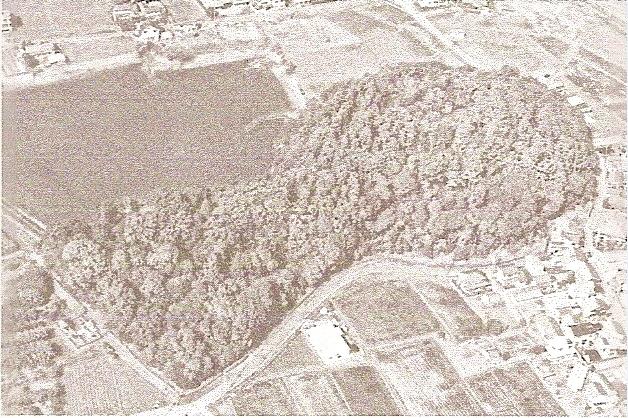

考古学の見地から、卑弥呼に関係があると推定されるのが奈良県桜井市の箸墓古墳。築造は3世紀半ばという説もあるが、後半という説が有力になった。

箸墓古墳

もし箸墓の築造が3世紀中葉であるなら、卑弥呼の死とタイミングが合う。『日本書紀』によれば、箸墓の被葬者は崇神天皇の祖父の姉または妹の倭迹迹日百襲姫(ヤマトトトヒモモソヒメ)である。巨大な箸墓は大王に相応しく、モモソヒメには不相応の感があるが、実際の築造者である崇神天皇の権勢を誇示したものと考えれば納得がいく。神憑りする巫女であることが、「呪術に長け、人々を惑わす(鬼道能惑衆)」卑弥呼とイメージが合うため、モモソヒメを卑弥呼だとする説もある(白石太一郎など)。しかし、『倭人伝』によれば、卑弥呼は王として共立されたのだから、『紀』に記された史実と合わないという矛盾がある。

一方、『倭人伝』にある卑弥呼の墓は直径150メートルほどの円形墳であるのに対し、箸墓古墳は全長276メートル(計測によっては290メートル)と巨大な前方後円墳だから、ここにも矛盾が生じる。「方形の部分はあとから付け加えたのではないか」と主張する学者もいるが、最近の発掘調査では全部一度に築造された可能性が高いとされる。

さらに、考古学が発達し、副葬品の土器の形態と模様から判断して、箸墓の築造は270-280年以降であるとする学説が有力となり、モモソヒメ=卑弥呼という説は消えた。それでも、箸墓のある纏向地区に邪馬台国があったと推定する考古学者は多い。

続く