古田武彦氏は史料を正しいと信じるという態度を貫いている。『魏志倭人伝』でも記述をすべて正しいとして、それを読み解くよう努力し成果を上げている。『真実の東北王朝』(駸々堂出版 1990年)においても、同様である。東北地方に残る遺物と文献を正しいものと見做して分析し、大和朝廷以前や同じ時代に王権が存在したことを実証しようと試みた。

(1) 多賀城碑文

仙台の近くにある多賀城址に762年に建立されたとされる石碑がある。その石碑には

京 一千五百里

蝦夷国界 一百十二里

常陸国界 四百十二里

下野国界 二百七十四里

靺鞨国界 三千里

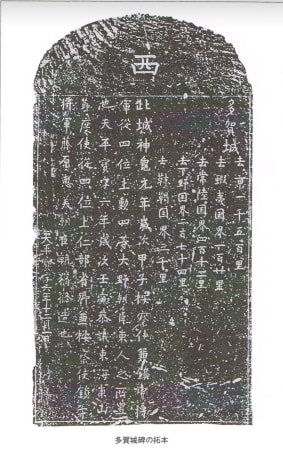

と刻まれている。京や蝦夷国までの距離はともかく、多賀城から常陸(茨城県)と下野(群栃木県)はほぼ等距離にあるのに、常陸までの距離が下野までの距離の倍近いと書かれているため、学者たちはこれまでこの石碑は偽物だと断じてきた。しかし、偽物としても、子供にもわかるような嘘を書くはずがない。古田氏は石碑にある「西」という字に注目した(下の写真)。これまで学者たちはその意味がわからず、無視してきたが、古田氏はそこに謎を解く鍵があると考えた。

京から見て多賀城は東の方角にあるというのが一般的な感覚である。だから、多賀城から見て京は西の方角にあると言える。ということは、常陸国や下野国も実際には南に存在しても、感覚としては多賀城の西である。だから、常陸国も下野国も多賀城に近い側の国境までの距離ではなく、多賀城から見て遠い側の国境までの距離が示されているのだ。常陸については、海岸沿いに船で南下し、利根川を上った場所までの距離だろう。

この解読を踏まえて、古田氏はこの石碑は偽物ではないと考える。そして、靺鞨の西側の国境は渤海であり、東北から日本海を越えて靺鞨との交易がおこなわれていたと推測する。

(2) 日本中央

青森県東北町千曳に「日本中央」としか刻まれていない碑がある。この碑の存在は平安時代から知られており、数々の和歌に詠まれている。例えば

“いしぶみやつかろ(津軽)のをち(遠地)にありときく

えぞ世の中を思ひはなれぬ” (清輔。十二世紀の歌人。「清輔朝臣集」所載)

江戸時代の学者津軽藩の秋田孝季はこの碑に明快な注解を書き残した。彼の「安倍安東秋田氏遺跡八十八景」によれば、建立したのは安倍致東で、「角陽国、神威茶塚国、流鬼国、千島国、日高渡島国、奥州、筑紫、琉球島を数え、日本中央と刻せり」とある。解説に神威茶塚(カムチャッカ)国北方角陽国とあるから、角陽国とはアラスカのことか。その地域の中央にあるのが「日本中央」というわけだ。安倍致東とは、秋田孝季の「安倍日之本将軍係累」によれば、後三年の役で源義家に敗れた人物である。とすれば、8世紀末~9世紀の人物ということになる。つまり大和朝廷が東北地方を征圧した10~11世紀より前の段階の人物だ。この史料が歴史の真実を語っているかいなか疑問だが、嘘ときめつける確証がないのも事実。

古田氏の主張「北海道の有珠遺跡から、沖縄特産の貝殻で作られた髪飾りが出土した。3世紀ごろのものだという。また、ウラジオストック近辺の遺跡から、小樽に近い赤井川で産出される黒曜石の鏃がみつかった。これも縄文時代のもの。3世紀ごろ、北海道では広汎な地域と交流があったことを示す。したがって、6-7世紀に活躍した安倍一族が、アラスカから沖縄にいたる地域の認識があったとしても不思議ではない」

(3) 東北は鉄の産出地

大和朝廷は東北地方に進出したが、それは単なる日本統一という動機からではなく、鉄を求めていたからだ。今でも釜石に製鉄所があるが、それは3世紀から続いている。

江戸時代の津軽藩士、秋田孝季による『東日流外三郡誌』に次ぎの一節がある。

「北筑紫なる邪馬台国の女王卑弥呼、日高見国久流間の高倉に使いを遺わし、鉄の造法を伝えけるなり」。つまり、3世紀に邪馬台国から東北地方に鉄の製法が伝えられたというわけだ。

また、『東日流外三郡誌』には、「安日彦・長髄彦の二人はもと近畿の大和にいた。それが九州から東征してきた神武天皇の軍に敗れ、追われてこの津軽の地にやってきた。そして、先住民族の阿蘇辺族・津保化族を征圧し、その後の安倍一族の祖となった」という壮大なスケールの物語がある。

古田氏は「『征夷大将軍』を含め、蝦夷という言葉には蔑視感があるが、これは大和朝廷を正義とする価値観に立っているので、多元的価値観からすれば正しくない」と主張する。

『東日流外三郡誌』は偽書であることが通説になっているが、古田武彦氏は史実もかなり含まれていると考える。『東日流外三郡誌』については、別途章を改めて考察したい。