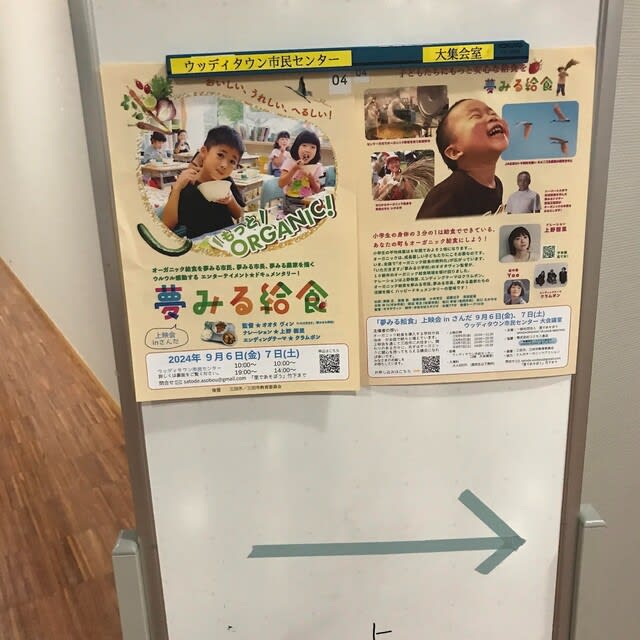

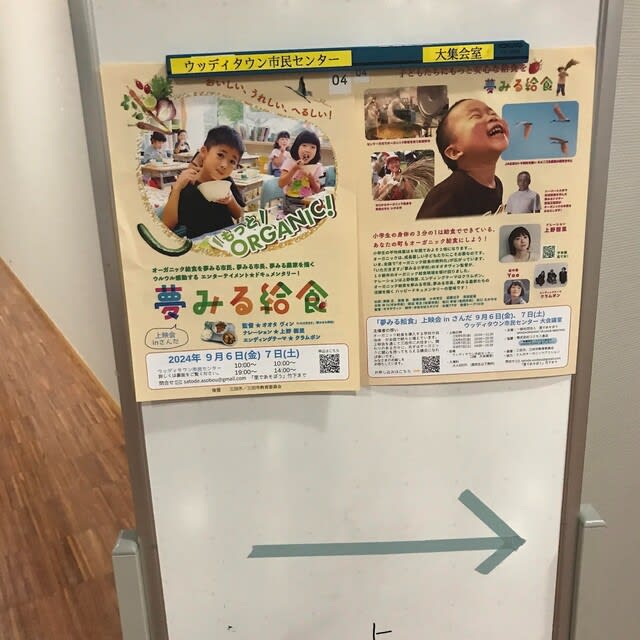

9月6日~7日の2日間にかけ、ウッディタウン市民センターで「夢見る給食」の上映会が開催されました。

主催はSANDA ORGANIC VILLAGE MEETINGです。

映画では、まさにオーガニック給食が子どもたちの体温を上げ、風邪などで休む子供が少なくなるというデータが示されていました。

その理由は、簡単。化学肥料では多く得られない、ミネラルを多く吸収したオーガニック野菜を食べることで健康な体になっていくということです。

人間は、食べ物からミネラル成分を取り生きている動物です。これを摂取することで免疫力も上がります。

良いことずくめのオーガニック野菜を私たちは、何故食べらないようになったのでしょうか。

ここにもまた、人間社会が作り上げた大量消費、経済性の理論が入ってきています。

そう、化学肥料で大きく育て、農薬を散布して野菜の被害を最小限にして出荷しているからに他なりません。

しかし、この映画では、市町のトップの判断でオーガニック米など有機野菜を学校給食に使うことにした事例が紹介されていました。

学校給食にオーガニック米や野菜を使うことは、農薬を使わなくことでカエルや魚類が蘇り、生物多様性にも寄与しているのは、疑いのない事実だと思います。

例えば豊岡市のコウノトリは、生物多様性の頂点にたつ動物としてオーガニックを推進する上でも、欠かせないものになっています。

上記写真は、三田市井ノ草で営農している「あまくぼ農園(奄美大島のパッションフルーツ)もちろんオーガニックフルーツです」

学校給食をオーガニックに変えていくことは、環境を守りことで生物多様性に寄与し、ひいては子供の命を守ることに他なりません。

三田市の学校給食は、センター方式を採用しており、不揃いな野菜は使い難いと言われています。

映画では、不揃いの野菜もしっかり使用できる場面が出ていました。

不揃いの野菜も十分に使えることを再検証しなければなりませんが、オーガニックを推進することは、真の「食育のかたち」であるはずです。

さらに、学校給食や医療費の無料化が人口減少を止めると信じている首長(三田市田村市長も、その推進派です)が多い中、給食の無料化政策を取らずとも、オーガニック給食を取り入れることが、他市との差別化に繋がり、移住要素に繋がるのではないかと私は考えています。

私は、学校給食にオーガニック野菜を使う以前に市内でオーガニック野菜をつくる方々が増えていくことが重要であると感じています。

画像は、市内に点在するオーガニック関連営農・経営者

主催はSANDA ORGANIC VILLAGE MEETINGです。

映画では、まさにオーガニック給食が子どもたちの体温を上げ、風邪などで休む子供が少なくなるというデータが示されていました。

その理由は、簡単。化学肥料では多く得られない、ミネラルを多く吸収したオーガニック野菜を食べることで健康な体になっていくということです。

人間は、食べ物からミネラル成分を取り生きている動物です。これを摂取することで免疫力も上がります。

良いことずくめのオーガニック野菜を私たちは、何故食べらないようになったのでしょうか。

ここにもまた、人間社会が作り上げた大量消費、経済性の理論が入ってきています。

そう、化学肥料で大きく育て、農薬を散布して野菜の被害を最小限にして出荷しているからに他なりません。

しかし、この映画では、市町のトップの判断でオーガニック米など有機野菜を学校給食に使うことにした事例が紹介されていました。

学校給食にオーガニック米や野菜を使うことは、農薬を使わなくことでカエルや魚類が蘇り、生物多様性にも寄与しているのは、疑いのない事実だと思います。

例えば豊岡市のコウノトリは、生物多様性の頂点にたつ動物としてオーガニックを推進する上でも、欠かせないものになっています。

上記写真は、三田市井ノ草で営農している「あまくぼ農園(奄美大島のパッションフルーツ)もちろんオーガニックフルーツです」

学校給食をオーガニックに変えていくことは、環境を守りことで生物多様性に寄与し、ひいては子供の命を守ることに他なりません。

三田市の学校給食は、センター方式を採用しており、不揃いな野菜は使い難いと言われています。

映画では、不揃いの野菜もしっかり使用できる場面が出ていました。

不揃いの野菜も十分に使えることを再検証しなければなりませんが、オーガニックを推進することは、真の「食育のかたち」であるはずです。

さらに、学校給食や医療費の無料化が人口減少を止めると信じている首長(三田市田村市長も、その推進派です)が多い中、給食の無料化政策を取らずとも、オーガニック給食を取り入れることが、他市との差別化に繋がり、移住要素に繋がるのではないかと私は考えています。

私は、学校給食にオーガニック野菜を使う以前に市内でオーガニック野菜をつくる方々が増えていくことが重要であると感じています。

画像は、市内に点在するオーガニック関連営農・経営者