甚大な災害をもたらした能登半島地震から1か月半となる2月15日(木)に七尾市での災害ボランティア活動に携わってきました。

長文となると思いますが、ブログにしたためます。

(金沢市内~七尾市へ)

15日の朝6時30分過ぎに災害ボランティアバスの始発地となる石川県産業振興センターに到着しました。

(実は、前泊し金沢駅前のゲストハウスに宿泊、出発に遅れないようにしていました。)

バスが2台、既に産業振興センターの建物近くに待機していました。

このボランティアバスには、2月7日に応募した40名の方が乗り込んでくる予定となっています。

自家用車をボランティア専用区画に駐車させ、名前を告げ、1号車に乗り込みました。

産業振興センターでは、約25名ほどが乗車した様子で、次のボランティアの方の乗車場所である金沢駅西口で、残りの15名ほどの方が乗車してきました。

バスは、7時30分に金沢西口を予定通り出発し、県道90号線、8号線、国道415号線を通り羽昨市を通過。

途中、中能登道の駅でトイレ休憩。

道の駅には、「能登は負けません!」の横断幕が掲げられていて、地元の方々の復興への意欲が伝わって来ます。

国道159号線を通り、ボランティアバスは、七尾市にいよいよ入って行きます。

徐々に道路事情が悪化、バスも徐行運転をしながら進みます。また、車窓から見える歩道は、地震による影響で地割れが起きている箇所が何か所も・・・。

さらに瓦屋根の家では、ブルーシートで覆われた家屋が少しずつ増えてきました。

(七尾市災害ボランティアセンターで)

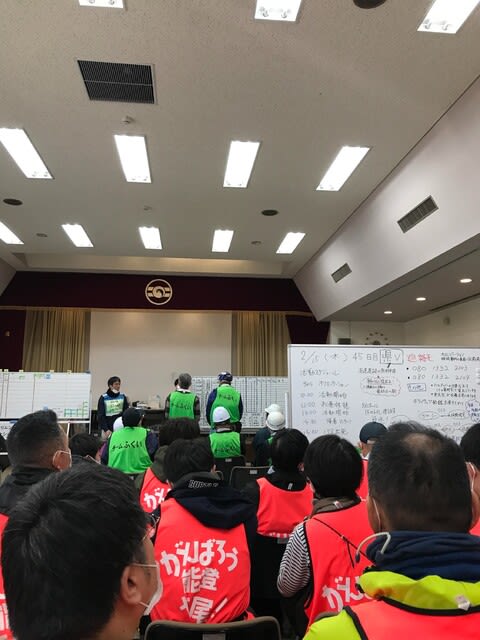

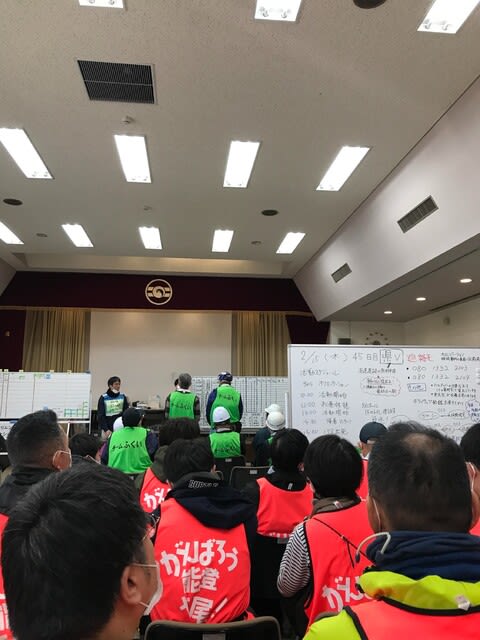

9時20分に「七尾市災害ボランティアセンター」に到着。2階で「頑張ろう能登! 七尾市」と背中に描かれた赤色のビブスを装着。胸にシール名札を付け、説明会場へ。

私達が入ると既にオリエンテーションを受けた他府県から来られたボランティアの方がおられます。

私たちへのオリエンテーションが、始まるまで30分ほど待たされた感じです。

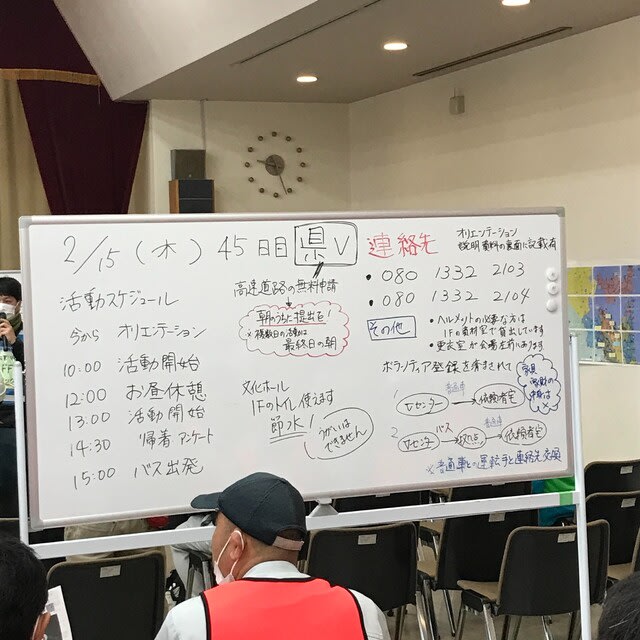

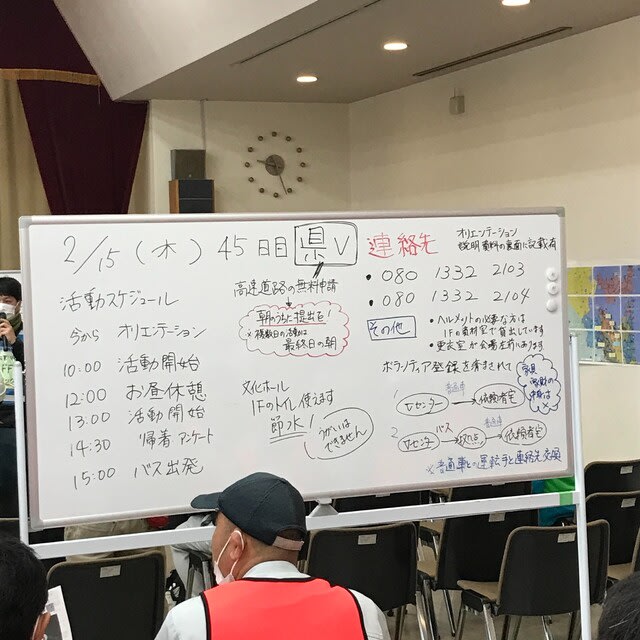

さて、10時が回ったところで、オリエンテーションが始まりました。

説明者は、近畿圏内から応援に入られた社協(社会福祉協議会)の職員の方でした。

七尾市の職員や、七尾市社協の職員さんだけでは手が足りないことは明らかです。

災害ボランティアの方々が、実際に活動するまでの流れは次の通りです。

①災害ボランティアセンターで被災者から作業申し込み(活動依頼書)を受付。

②職員が依頼者の家屋を訪問し、片付けのボリュームや依頼内容を確認。

③依頼書に②のデータを記載し、1棟当たりの作業人数をボランティアセンターで確定。

④一日の作業量をボランティアセンターで確定し、チーム編成を行う。

⑤作業時間は、午前10時~正午、休憩は1時間、午後1時~2時30分まで。実に、最大3時間30分の短時間の作業となってます。

(金沢市内が起点となっている関係で作業時間が短くなっています。今後は、被災地内で宿泊が出来るようになると長時間作業が可能です)

私のチームは、6人編成でした。

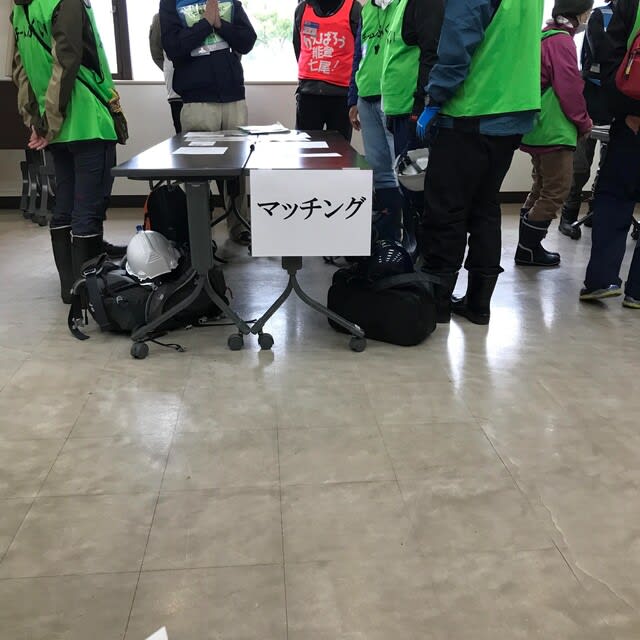

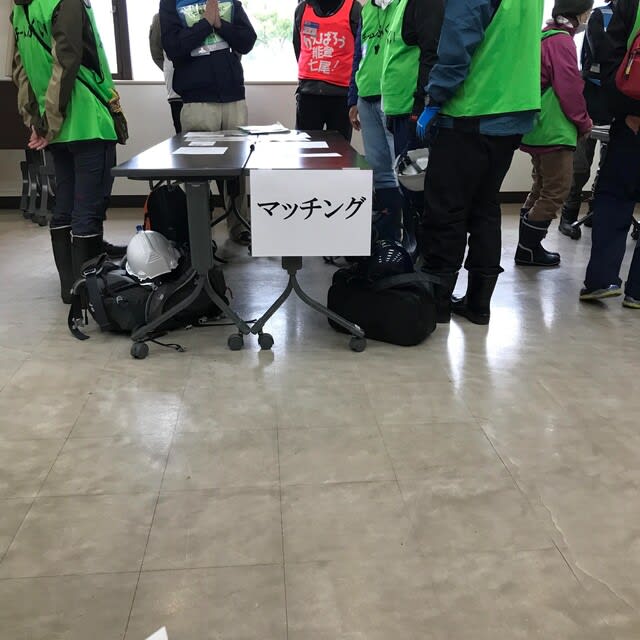

チームが決まると早速マッチングと書かれたテーブルで担当者から被災ごみの分別方法、被災者に寄り添った行動をとる。など諸注意を確認。

依頼件数は、3件。静岡ナンバーのワンボックスカーと軽トラック1台で、依頼先を順番に回り、依頼人からの作業依頼内容に応じて廃棄する災害ごみを軽トラに積み込みます。軽トラックは、満杯になり次第、災害ごみの仮置き場に直行という流れとなります。

(被災者宅で)・・被災者の方に配慮して現地の写真は撮影していません。

最初の依頼人宅へ・・・依頼内容は、タンスの処分、壊れた茶器の片づけなどです。

室内へは、玄関口からではなく、庭先の客間から入らせていただきました。

奥に部屋が続いており、かなりの大邸宅の様子。ご頼人は、高齢者一人住まいと思われます。また、これまで過ごしてきた状況もお話ししてくださいました。

被災から45日経過していますが、家の中を通れるようにすることで精一杯だったようです。まだまだ、各室内は片付いていませんでした。

依頼人には、壊れた茶器、壊れた水屋、電化製品をトラックに積み込む前に1つ1つ処分して良いかどうかの確認を取らせていただきました。

この確認作業は、壊れている品であっても、本人にとっては「思い出の品」に相当するかも知れないからです。

また、倒れていない家具もありました。なんと、この家具には、転倒防止器具が設置されていました。改めて家具転倒防止器具設置の威力を垣間見たような気がします。

依頼人から「七尾市の担当者にも見てもらいましたが、2階がもっと酷いんです。一度見てください」と言われ、2階へ。

2階では、これまで入れなかった部屋があると言います。この部屋の狭くなっているドアから身体を差し入れ、室内でドアにもたれかかっていた物入を起こして何とか依頼者が室内に入れるように確保しました。でも、室内は、かなり物が散乱しています。

また、別の部屋には、書道家だった依頼者の書が多く散乱。最も大切にしていた「発表品」も手前のタンス類、書類が散乱していて取りに行くことができません。

「時間がなく発表品を取りに行くことができません」と依頼者にお断りを入れました。

時間が迫ってきたので、作業はここまで・・・。

依頼人から、この家には、調査に来た方からも「1日かかりますね」と言われていたようです。しかし、私たちには、ここまでが限界です。

災害ボランティアセンターに渡す依頼書には、必ず本日の状況を報告して次回以降もボランティアに来ていただくことをお約束しました。

1軒目の依頼人は、私たちの帰り際に「また、次の片づけにも同じチームで来て欲しい」と声をかけて頂きました。

短時間の間に私たちの心と依頼者の心が通いあったような不思議な感覚がありました。

依頼人に「同じチームで来られたら良いのですが、私たちも今日結成されたチームなんです。夕方には、全員帰路につきます」と説明。

依頼人は「こんなに親切にされ、何とお礼を言えば良いのか・・・」と声を詰まらせた様子で語られます。

この話は、ボランティアの全員が聴いていたと思います。「お礼なんてもったいない。お互い様です」「被災されてまだまだお家の片づけは続きますが、お元気でお過ごしください」と皆さんが声をかけています。

実に良いシーンを見たような気がしています。

車を発進させると、依頼人は頭を下げ、手を振ってくださっています。こちらも全員が手を振り返します。

本当に、これからも災害に負けずにお元気で過ごして欲しいと思います。

2軒目の依頼人宅で昼食時間となりました。

こちらのお家も庭先が広く、縁側を利用させていただき、おにぎりを頬張りました。

2階からタンスを降ろし、処分品をトラックに積み込みますが、玄関は、地震の影響かドアがちゃんと開閉できない状況でした。

「あちらこちらの引き戸、ドアは歪んでいてちゃんと閉まらないところが多いんですよ。でも我が家は、何とか住めるので贅沢は言っておられないのですが・・・」と依頼人。

帰り際に「どちらから来ていただいたのですか」と聞かれ「兵庫県三田市からです」と答えると「あら、三田のゆりのき台と言うところに親戚が住んでいますよ。同じ姓です」

これを聴いた時に、確か私の自宅近くに同じ姓のお宅があるのを思い出しました。遠く離れていてもこうして不思議なご縁が生まれてくるのを感じました。

3軒目の依頼者からは、土壁の処分を依頼されていました。土壁は約20袋で米袋(紙製)に入れられており、仮処分場へは紙製品を分別の関係で持ち込むことができません。

これを全員で土嚢袋に入れ変えて、トラックに積み込みました。

帰路のボランティアバスは、仮処分場となっている美術館の駐車場です。

美術館へ向かう途中のまちの様子は、あの淡路大震災で垣間見た状況とよく似ています。

コンクリート構造物の1階部分が落ちてしまったビル。古民家を活用していた老舗が全壊している状況。隣の家屋が、もたれかかっている状況など。

被災された方々の心情は、この状況を見ただけでも計り知れません。

美術館に着きチームで近くのトイレ施設へ行く道も写真のように歩道が浮き上がっていました。

また、市内のガソリンスタンドもいつになれば営業が再開されるのか閉店しています。

3軒の依頼をこなした即席チームは、数時間で同じ目的を達成したこともあり、それぞれ何処から来たの?などの意思疎通を取るまでになっていました。

皆さん、私よりもかなり年下の方ばかり、20代後半から50代前半でしょうか。

ある方は、金沢市内から来られていて、空き部屋を被災者の方にお貸ししていることまでお話ししてくださいました。

また、ある方は会社から休暇を取り、来られています。また、ある方はスイーツのお店が木曜日に休みなので、ピンポイントで作業に来られています。

さらに岡山から7時間かけて駆け付けた方もおられました。

これは、ある方の発言です「行こうか、どうか迷いましたが、行かずに見ているよりも現地に行き少しでも役に立ちたかったので参加しました」

この言葉は、おそらく災害ボランティアに応募した方の全員の気持ちではないかと思います。

若い方々が、こうして時間を割いてボランティア活動に来ている様子を見ると大変嬉しく思います。

我が家の台所に「無財の七施」という仏教用語が掲示されています。

いつも何気なく見ていたのですが、改めて良い意味があるので掲載します。

七施には、眼施、和顔施、言辞施、身施、心施、床座施、房舎施と言うものがあります。

このうちのどれもが、ボランティア活動に通じる意味があるのです。

特に身施は「自分の体でできることを奉仕する」と書かれています。

これもお互い様の精神に繋がってますね。

ここまで書き、2月15日のブログもそろそろ終わりにします。

ボランティアバスは、2台ですので、チームの皆さんとは、ここでお別れです。

その前にワンボックスカーの前で皆さんと写真を撮影し、LINE交換しました。

作業に携わった皆さん。本当にお疲れ様でした。

また、ご縁があれば、何処かでお会いできますよね。

長文となると思いますが、ブログにしたためます。

(金沢市内~七尾市へ)

15日の朝6時30分過ぎに災害ボランティアバスの始発地となる石川県産業振興センターに到着しました。

(実は、前泊し金沢駅前のゲストハウスに宿泊、出発に遅れないようにしていました。)

バスが2台、既に産業振興センターの建物近くに待機していました。

このボランティアバスには、2月7日に応募した40名の方が乗り込んでくる予定となっています。

自家用車をボランティア専用区画に駐車させ、名前を告げ、1号車に乗り込みました。

産業振興センターでは、約25名ほどが乗車した様子で、次のボランティアの方の乗車場所である金沢駅西口で、残りの15名ほどの方が乗車してきました。

バスは、7時30分に金沢西口を予定通り出発し、県道90号線、8号線、国道415号線を通り羽昨市を通過。

途中、中能登道の駅でトイレ休憩。

道の駅には、「能登は負けません!」の横断幕が掲げられていて、地元の方々の復興への意欲が伝わって来ます。

国道159号線を通り、ボランティアバスは、七尾市にいよいよ入って行きます。

徐々に道路事情が悪化、バスも徐行運転をしながら進みます。また、車窓から見える歩道は、地震による影響で地割れが起きている箇所が何か所も・・・。

さらに瓦屋根の家では、ブルーシートで覆われた家屋が少しずつ増えてきました。

(七尾市災害ボランティアセンターで)

9時20分に「七尾市災害ボランティアセンター」に到着。2階で「頑張ろう能登! 七尾市」と背中に描かれた赤色のビブスを装着。胸にシール名札を付け、説明会場へ。

私達が入ると既にオリエンテーションを受けた他府県から来られたボランティアの方がおられます。

私たちへのオリエンテーションが、始まるまで30分ほど待たされた感じです。

さて、10時が回ったところで、オリエンテーションが始まりました。

説明者は、近畿圏内から応援に入られた社協(社会福祉協議会)の職員の方でした。

七尾市の職員や、七尾市社協の職員さんだけでは手が足りないことは明らかです。

災害ボランティアの方々が、実際に活動するまでの流れは次の通りです。

①災害ボランティアセンターで被災者から作業申し込み(活動依頼書)を受付。

②職員が依頼者の家屋を訪問し、片付けのボリュームや依頼内容を確認。

③依頼書に②のデータを記載し、1棟当たりの作業人数をボランティアセンターで確定。

④一日の作業量をボランティアセンターで確定し、チーム編成を行う。

⑤作業時間は、午前10時~正午、休憩は1時間、午後1時~2時30分まで。実に、最大3時間30分の短時間の作業となってます。

(金沢市内が起点となっている関係で作業時間が短くなっています。今後は、被災地内で宿泊が出来るようになると長時間作業が可能です)

私のチームは、6人編成でした。

チームが決まると早速マッチングと書かれたテーブルで担当者から被災ごみの分別方法、被災者に寄り添った行動をとる。など諸注意を確認。

依頼件数は、3件。静岡ナンバーのワンボックスカーと軽トラック1台で、依頼先を順番に回り、依頼人からの作業依頼内容に応じて廃棄する災害ごみを軽トラに積み込みます。軽トラックは、満杯になり次第、災害ごみの仮置き場に直行という流れとなります。

(被災者宅で)・・被災者の方に配慮して現地の写真は撮影していません。

最初の依頼人宅へ・・・依頼内容は、タンスの処分、壊れた茶器の片づけなどです。

室内へは、玄関口からではなく、庭先の客間から入らせていただきました。

奥に部屋が続いており、かなりの大邸宅の様子。ご頼人は、高齢者一人住まいと思われます。また、これまで過ごしてきた状況もお話ししてくださいました。

被災から45日経過していますが、家の中を通れるようにすることで精一杯だったようです。まだまだ、各室内は片付いていませんでした。

依頼人には、壊れた茶器、壊れた水屋、電化製品をトラックに積み込む前に1つ1つ処分して良いかどうかの確認を取らせていただきました。

この確認作業は、壊れている品であっても、本人にとっては「思い出の品」に相当するかも知れないからです。

また、倒れていない家具もありました。なんと、この家具には、転倒防止器具が設置されていました。改めて家具転倒防止器具設置の威力を垣間見たような気がします。

依頼人から「七尾市の担当者にも見てもらいましたが、2階がもっと酷いんです。一度見てください」と言われ、2階へ。

2階では、これまで入れなかった部屋があると言います。この部屋の狭くなっているドアから身体を差し入れ、室内でドアにもたれかかっていた物入を起こして何とか依頼者が室内に入れるように確保しました。でも、室内は、かなり物が散乱しています。

また、別の部屋には、書道家だった依頼者の書が多く散乱。最も大切にしていた「発表品」も手前のタンス類、書類が散乱していて取りに行くことができません。

「時間がなく発表品を取りに行くことができません」と依頼者にお断りを入れました。

時間が迫ってきたので、作業はここまで・・・。

依頼人から、この家には、調査に来た方からも「1日かかりますね」と言われていたようです。しかし、私たちには、ここまでが限界です。

災害ボランティアセンターに渡す依頼書には、必ず本日の状況を報告して次回以降もボランティアに来ていただくことをお約束しました。

1軒目の依頼人は、私たちの帰り際に「また、次の片づけにも同じチームで来て欲しい」と声をかけて頂きました。

短時間の間に私たちの心と依頼者の心が通いあったような不思議な感覚がありました。

依頼人に「同じチームで来られたら良いのですが、私たちも今日結成されたチームなんです。夕方には、全員帰路につきます」と説明。

依頼人は「こんなに親切にされ、何とお礼を言えば良いのか・・・」と声を詰まらせた様子で語られます。

この話は、ボランティアの全員が聴いていたと思います。「お礼なんてもったいない。お互い様です」「被災されてまだまだお家の片づけは続きますが、お元気でお過ごしください」と皆さんが声をかけています。

実に良いシーンを見たような気がしています。

車を発進させると、依頼人は頭を下げ、手を振ってくださっています。こちらも全員が手を振り返します。

本当に、これからも災害に負けずにお元気で過ごして欲しいと思います。

2軒目の依頼人宅で昼食時間となりました。

こちらのお家も庭先が広く、縁側を利用させていただき、おにぎりを頬張りました。

2階からタンスを降ろし、処分品をトラックに積み込みますが、玄関は、地震の影響かドアがちゃんと開閉できない状況でした。

「あちらこちらの引き戸、ドアは歪んでいてちゃんと閉まらないところが多いんですよ。でも我が家は、何とか住めるので贅沢は言っておられないのですが・・・」と依頼人。

帰り際に「どちらから来ていただいたのですか」と聞かれ「兵庫県三田市からです」と答えると「あら、三田のゆりのき台と言うところに親戚が住んでいますよ。同じ姓です」

これを聴いた時に、確か私の自宅近くに同じ姓のお宅があるのを思い出しました。遠く離れていてもこうして不思議なご縁が生まれてくるのを感じました。

3軒目の依頼者からは、土壁の処分を依頼されていました。土壁は約20袋で米袋(紙製)に入れられており、仮処分場へは紙製品を分別の関係で持ち込むことができません。

これを全員で土嚢袋に入れ変えて、トラックに積み込みました。

帰路のボランティアバスは、仮処分場となっている美術館の駐車場です。

美術館へ向かう途中のまちの様子は、あの淡路大震災で垣間見た状況とよく似ています。

コンクリート構造物の1階部分が落ちてしまったビル。古民家を活用していた老舗が全壊している状況。隣の家屋が、もたれかかっている状況など。

被災された方々の心情は、この状況を見ただけでも計り知れません。

美術館に着きチームで近くのトイレ施設へ行く道も写真のように歩道が浮き上がっていました。

また、市内のガソリンスタンドもいつになれば営業が再開されるのか閉店しています。

3軒の依頼をこなした即席チームは、数時間で同じ目的を達成したこともあり、それぞれ何処から来たの?などの意思疎通を取るまでになっていました。

皆さん、私よりもかなり年下の方ばかり、20代後半から50代前半でしょうか。

ある方は、金沢市内から来られていて、空き部屋を被災者の方にお貸ししていることまでお話ししてくださいました。

また、ある方は会社から休暇を取り、来られています。また、ある方はスイーツのお店が木曜日に休みなので、ピンポイントで作業に来られています。

さらに岡山から7時間かけて駆け付けた方もおられました。

これは、ある方の発言です「行こうか、どうか迷いましたが、行かずに見ているよりも現地に行き少しでも役に立ちたかったので参加しました」

この言葉は、おそらく災害ボランティアに応募した方の全員の気持ちではないかと思います。

若い方々が、こうして時間を割いてボランティア活動に来ている様子を見ると大変嬉しく思います。

我が家の台所に「無財の七施」という仏教用語が掲示されています。

いつも何気なく見ていたのですが、改めて良い意味があるので掲載します。

七施には、眼施、和顔施、言辞施、身施、心施、床座施、房舎施と言うものがあります。

このうちのどれもが、ボランティア活動に通じる意味があるのです。

特に身施は「自分の体でできることを奉仕する」と書かれています。

これもお互い様の精神に繋がってますね。

ここまで書き、2月15日のブログもそろそろ終わりにします。

ボランティアバスは、2台ですので、チームの皆さんとは、ここでお別れです。

その前にワンボックスカーの前で皆さんと写真を撮影し、LINE交換しました。

作業に携わった皆さん。本当にお疲れ様でした。

また、ご縁があれば、何処かでお会いできますよね。