手品のような受けの妙技を見ると、ため息が出る。

将棋の棋風には、大きく分けて「攻め将棋」と「受け将棋」があるが、プロアマ問わず、目立つのは前者ではないか。

それは単純に、攻めているほうが派手で楽しいというのがあるが、受けは耐える時間が長く、また攻めと違って一手のミスで「飛ぶ」というコスパの悪さ(?)もあり、精神的にしんどいという面もある。

なので、できるだけ受ける時間は短めにしたいというのが人情なのだが、これが上手な人にかかると、どんなキツ目の局面でも、スルリとほどけてしまうのだから摩訶不思議。

前回は羽生善治九段の見事な受けを見ていただいたが(→こちら)今回も、この人のマジックを見ていただこう。

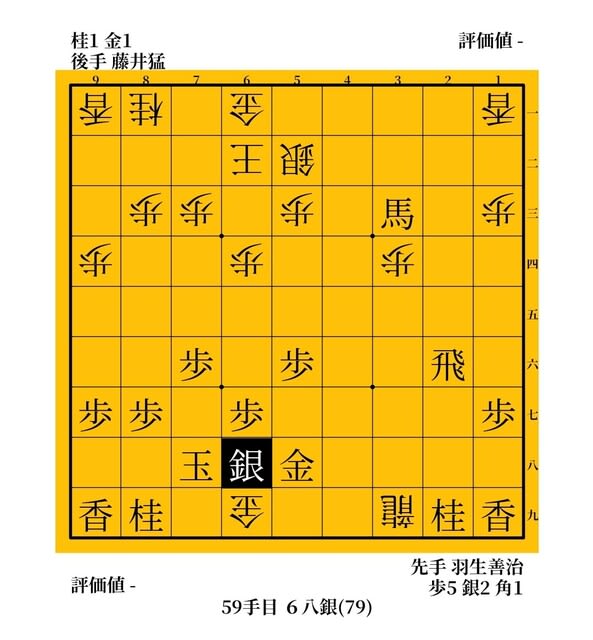

2004年の棋王戦。羽生善治王位・王座と藤井猛九段の一戦。

藤井はおなじみの振り飛車に、羽生は▲55角の牽制を入れてからの急戦に出る。

藤井システムに苦戦を強いられた居飛車党は、様々な試行錯誤を見せたが、中でもヒットしたのが急戦策。

「穴熊に囲わせないぞ」と圧迫された面々が、今度はすばやいフットワークで、

「いや、むしろこっちが、オマエを美濃に囲わせねえけどな」

相手がシステムを志向すれば、早めの▲36歩で牽制。

居玉で仕掛けられては、ひとたまりもない振り飛車が、すかさず△62玉と上がるというのは、ワンセットとして、よく見た手順。

このあたりの攻防は、毎回のように新手新研究が登場して、「中座流△85飛車戦法」とともに、当時の将棋を盛り上げワクワクしたもの。

なんてことを思い出しているうちに、将棋の方は熱戦のまま終盤戦へ。

むかえた最終盤。

後手が△69金と打ったところ。

次に△79金と取る、シンプルなねらいだが、受けるのは意外とむずかしい。

▲68銀打は△79金、▲同銀、△69銀。

▲88銀は壁になって、△49竜など寄りつかれても受けにくそうで、とにかく先手陣は一段竜に対する防御力が低く、どう指していいのかわからない。

藤井はこれで「勝った」と確信したそうだが、このピンチを羽生はあざやかにしのいでしまう。

まず▲68銀と上がるのが、マジックの序章。

いかにも薄い形で、これで受かっているのか怪しいが、△68同金、▲同金、△79金の筋は▲77玉と上部に脱出して、存外に大丈夫なよう。

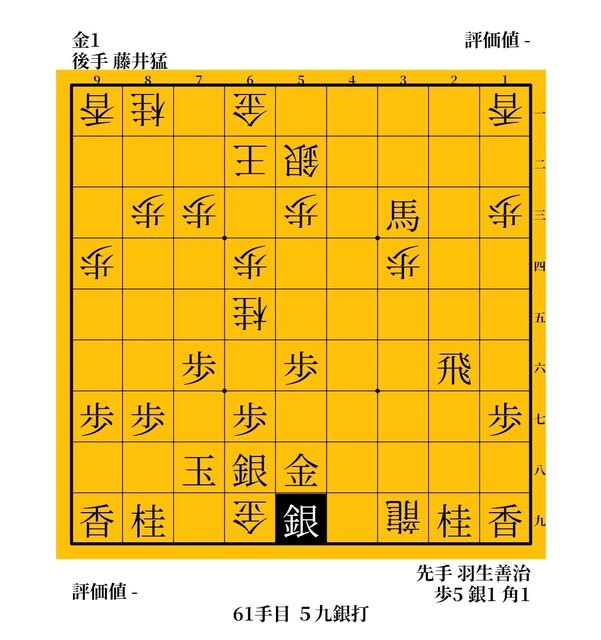

そこで△65桂と退路封鎖するが、▲59銀打と受ける。

やはり、これで受かっているのか疑問で、△68金と取られると、▲同銀は△69銀。

▲同玉は△57銀。

本譜の▲同金も、△59竜で銀をボロっと取られてしまうから、全然ダメそうだが、そこで▲69金打とハジけば、どうだろう。

あれや不思議な、なんと先手陣はこれで鉄壁。

陥落寸前の玉が、数手進んだだけで、しかも銀を一枚丸々損してるのに、これで勝ちが決まった。

▲33馬の利きや、▲26にいる飛車のおかげで、手順に△29竜と取れないなど、先手はすべての駒がピッタリ働いて受け切っている。

以下、いいタイミングで▲51銀からラッシュをかけ先手が制勝。

手順だけ見たら簡単なようだが、勝又清和七段の『最新戦法の話』という本によると、

おそろしく巧妙な受けで、

《終わってから考えてみると、

喰らった藤井本人が、ここまで言うのだから、相当にショックな負け方だったのだろう。

ただしこれは、「羽生さんくらい」しかできない受けがあったから、そうなったけど、状況によっては先手も△69金から簡単に負けていたかもしれない(藤井も「勝った」と思ったのだから)。

となると、逆に「指せない」となってしまった「この戦型」が、棋界で猛威をふるっていたかもしれないのだ。

そう、かの「藤井システム」も、最初に披露した井上慶太六段との一戦を、

「あれを負けてたら、もう指さないつもりだった」

藤井自身、いろんなところで「当然でしょ?」くらいのニュアンス言っているのだから、このあたりの判断は紙一重である。

そう考えれば、その強さでもって「あったかもしれない」歴史を消滅させてしまう羽生の恐ろしさよ。

それにしても、本当にうまくしのぐもので、どうやっても寄ってるようなのに、何度並べてもアッサリと受け切って見えるのが、すごいもんです。

強いなあ。

(森内俊之の軽妙手編に続く→こちら)