前回(→こちら)の続き。

1982年の第40期名人戦。

中原誠名人に挑戦したのは、加藤一二三十段だった。

「神武以来の天才」

と呼ばれ、加藤時代が来ることに、微塵も疑いを持たせなかったはずが、大山康晴と中原誠という、新旧の壁にはばまれることに。

これまで2度の挑戦はどちらも完敗だったが、「終わった」と思ったところに、もう一度チャンスが舞いこんだ。

そもそも棋士もファンも、その好き嫌いはあれ(加藤はそのキャラクターから将棋界でも浮いた存在で、昔の記事だと「ヒール」と書かれたりしている)加藤一二三が

「一度は名人になるべき男」

と認めているのは間違いない。

しかも、このころ中原は棋士人生初にして、最大ともいえる不調にあえいでいたこともあり(最大で五冠王だったのが、この後無冠に転落している)、シリーズはまれに見る大混戦になるのだ。

まず、開幕戦がいきなり持将棋。

これだけでも風雲急を告げる雰囲気が伝わるが、その後は中原勝ち、加藤勝ち、中原勝ち、加藤勝ちと星を分け合って、第6局が千日手。

この指し直し局で、加藤が力を見せる。

相矢倉から、後手の中原が△43金左と上がる、今なら高見泰地七段が得意とする形から先行しペースを握る。

加藤は懸命に受けるが、中原がそのまま押しつぶしそうにも見える。

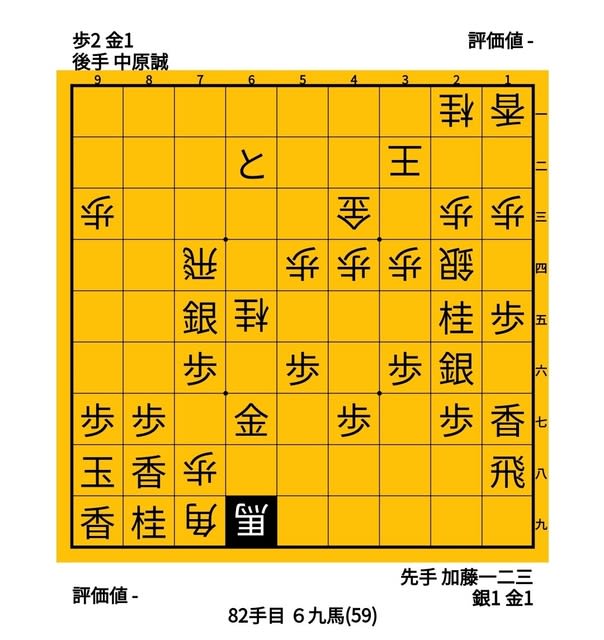

むかえたこの局面。

△69馬とすり寄られて、先手玉は絶対絶命。

次、△88角成から△79馬の一手スキを受けようにも、駒を打つスペースがない。

後手勝ちに見えるが、ここでうまいしのぎがあった。

▲19飛と引くのが、視野の広い妙手だった。

遊んでいた駒を活用し、△88角成、▲同玉、△79馬には▲同飛という手を作っている。

後手もトン死の筋があるから、うかつに駒は渡せない。

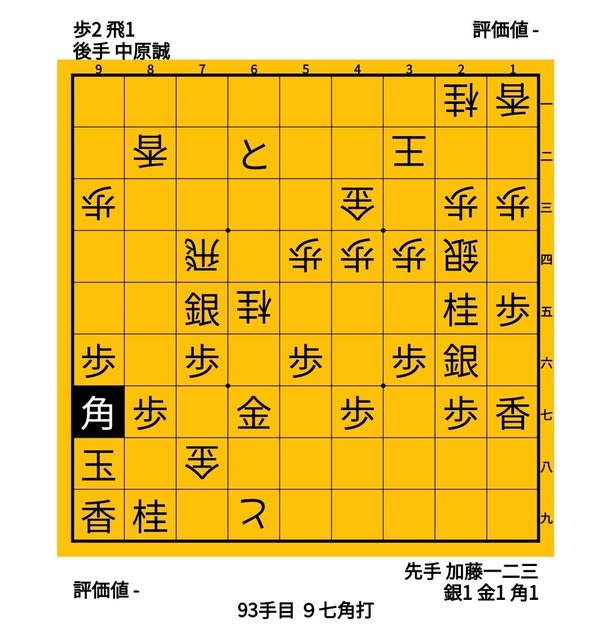

ただし、局面自体はまだ中原の勝ちで、以下△88角成、▲同玉、△79歩成、▲69飛、△78金、▲98玉、△69と、▲96歩。

加藤も懸命の防戦だが、先手玉は風前の灯に見える。

だが、ここで中原にミスが出た。

△82香と打ったのが、王様の脱出路を消して自然に見えたが、敗着になってしまった。

ここでは△86歩や、△75飛で銀を補充する筋をからめていけば、まだむずかしかった。

この次の手を、中原は見えていなかったのだ。

▲97角と放つのが、見事な切り返し。

これが自玉の詰みを防ぎながら、遠く後手玉をにらんだ攻防手。

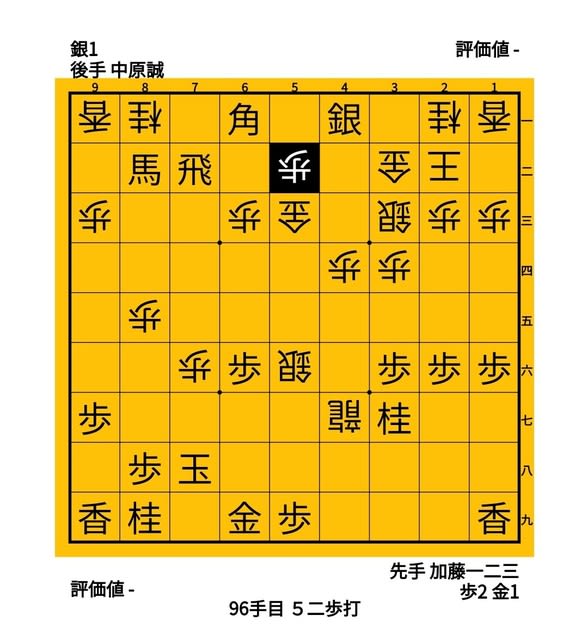

放置すると、▲41銀、△同玉、▲52角、△32玉、▲43角成、△同玉、▲42金、△同玉、▲7

それを察知した中原は、とっさに△81飛と、詰めろ逃れの詰めろのお返しをするが、▲41銀(!)というタダ捨てのカッコイイ手があった。

△同飛と詰めろを解除してから、▲74銀で勝ち。悲願の名人位にあと1勝とせまる。

ただし、中原の名人10連覇(!)にかける執念もすさまじく、カド番の第7局をはね返し、決戦になった第8局はまたも千日手に。

もつれにもつれたシリーズは、ついに「第10局」に突入。

まさかの再々延長戦に、スケジュール調整がむずかしくなりすぎ、最終局は東京将棋会館で行われることになったが、ともかくも、今度こそ勝負をつけるときがきた。

指し直しの第8局は、加藤が先手から、両者おなじみの相矢倉。

中盤で中原がリードを奪うも、やはり調子があがらないままなのか、明快に優勢にする順を逃し混沌としてくる。

そして最終盤が、あまりにも有名な局面。

難解な戦いが続いていたが、検討していた加藤治郎名誉九段が、

「ちょっと待て、詰むぞ!」

さけんだそうだ。なら、ここで▲52同角成と取れば、先手が勝ちである。

以下、△同金に▲32銀成と取って、△同玉は▲52飛成で詰みだから、△12玉と逃げて、▲22金、△同銀、▲同成銀、△同玉。

次の一手が好手で、見事な詰みだ。

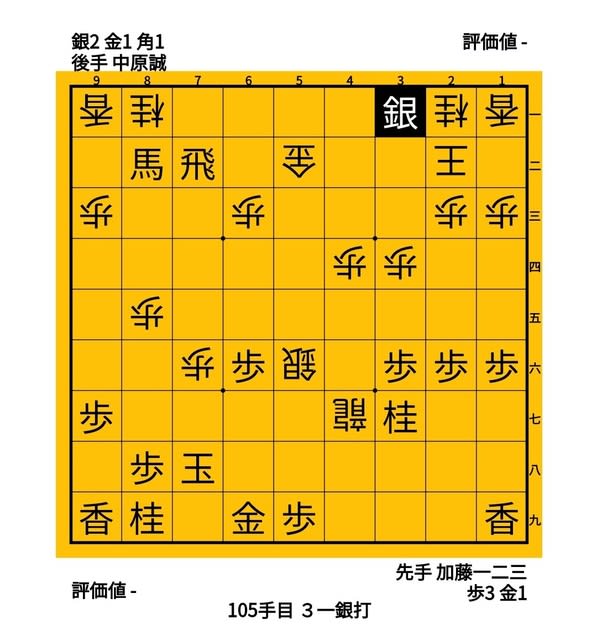

当時の観戦記によると、詰みを見つけた加藤が奇声を発したとあるが、その気持ちは痛いほどわかる。

▲31銀と打って、ついに「加藤名人」が誕生した。

ここで単に▲52飛成は、△32金で詰まない。

銀から入って、△同玉に▲32金として、王様を一路ずらせば「一間竜」の筋で簡単だ。

これで初挑戦から苦節22年。ついに歴史の針は、正しい位置に戻った。

ただ、実はこの裏には、知られざるドラマもあった。

のちの取材で、加藤は相手玉の詰みが見えておらず、なんと自陣を受ける手をずっと考えていたと語っている。

それがどうしても見つからず、しょうがないと「99%負け」を覚悟で「詰まないと思って」敵陣を見たら、なんと偶然に詰みがあったのだ。

本人も認めるように、加藤は運がよかった。

名人獲得を決める詰みが、まさか形作りの「思い出王手」だったとは……。

もしここで、なまじ「そこそこ長引かせられそうな手」を発見してしまっていたら、詰みどころか、王手をかける発想すらなく、

「詰んでたのに……」

となった可能性は大だ。

「結果」なんて、必然のように見えて、本当に紙一重の儚いものに過ぎない。

こうして加藤はギリギリで試練を乗り越えたが、もうひとつのドラマは中原ともうひとり、この結果に呆然としていた青年がいたこと。

それがその年、A級にあがったばかりの谷川浩司八段だった。

谷川は子供のころから名人を、それも「中原名人」から奪うことを夢見ていたからだ。

それが、目の前でひっくり返ってしまった。

「中原誠が名人でなければならないのに!」

悲願の名人位についた加藤一二三と、

「なにしてくれてるねん!」

といった新名人からすれば「知らんがな」な憤りを感じていた谷川は、翌年導かれるように七番勝負の舞台で相対する。

結果は若い谷川の勝利。

「加藤名人」はわずか1年の短命だった。

同じような速さで、山をかけ登ってきた2人だが、谷川は加藤が22年かかった道程を一瞬で乗り越えてしまった。

同じ「天才」なのに、その差はなんだったんだろうか。

それは特に理由などない人生のもつれや、うねりが生む不条理で、あえて言葉にすれば「たまたま」としか、言いようがないものなのだろう。

私が「結果がすべて」という意見を、軽視こそしないが

「それだけじゃないよね」

と感じてしまうのは、こういう「差なんてわずか」なのに生まれてしまう、理屈では説明できない「結果」のせいなのかもしれない。

(「ミス四間飛車」斎田晴子のさばき編に続く→こちら)

(谷川浩司「21歳名人」への道は→こちら)