「中原と加藤の【名人戦十番勝負】みたいやな」

というのは、今期の叡王戦を観戦していると、よく聞くセリフである。

初戦の千日手から、2局連続の持将棋に、3局連続の200手越えなど、とにかく話題に事欠かない第5期叡王戦。

このままもし、フルセットまでいけば、決着局は「第9局」ということになり、私の世代だと、

「羽生さんが初タイトルを取った竜王戦は、持将棋入れて第8局までやってたなあ」

なんて思い出すが、もう少し上のファンはやはり、中原と加藤の激戦を喚起されるのだ。

そこで前回は羽生善治と森内俊之の、平成ライバル物語を紹介したが(→こちら)、今回は昭和のそれを見ていただこう。

1982年の第40期名人戦は、中原誠名人に加藤一二三十段が挑戦した。

名人9連覇中の「棋界の太陽」と「神武以来の天才」となれば、これはもう平成なら羽生善治と谷川浩司。

今なら豊島将之に渡辺明や、永瀬拓矢の決戦のようなゴールデンカードのようだが、この当時は、ちょっと微妙な反応だったらしい。

ひとつは中原が、棋士人生初というほどの、深刻なスランプにおちいっていため。

もうひとつは、

「加藤はすでに、旬が過ぎているのでは?」

という危惧があったことだ。

加藤一二三といえば、藤井聡太棋聖のデビュー時話題になった「中学生棋士」のはしりであり、その後も

「C級2組からA級までノンストップ昇級」

「20歳で名人挑戦」

という信じられないスピードで、出世街道を驀進。

当時のナンバーワンといえば、大山康晴名人であったが、棋士やファンの間では、こう言われていたそうだ。

「大山から名人を奪うのは二上達也(加藤も認める、8歳上の好敵手)だろう」

「そして二上を倒すのは加藤で、その後は長い加藤の時代が続くはずだ」

あの升田幸三九段も、その突出した才能に感嘆し、

「二十歳で名人になるか、二十五、六歳でなるか。とにかく二十歳台で名人になるだろう」

このころは、加藤一二三が名人になるだけでなく、「大加藤帝国」を築くことに、疑いを持つものなどいなかったことが、よくわかるセリフである。

ところが加藤は、その後なかなか、期待に答える実績を出せない。

初の檜舞台となった1960年の第19期名人戦では、大山相手に1勝4敗と完敗を喫してしまう。

しかも、決着局となった将棋では、一手で終わるところを、わざとトドメを刺さず盤上でおちょくられるという、ひどい屈辱を味わうハメに(その将棋は→こちら)。

このダメージが効いたか、加藤はその後も大山の壁にはばまれ、タイトル戦でもことごとく敗れ、初タイトルの十段(今の竜王)獲得まで、なんと14年もかかってしまうことになるのだ。

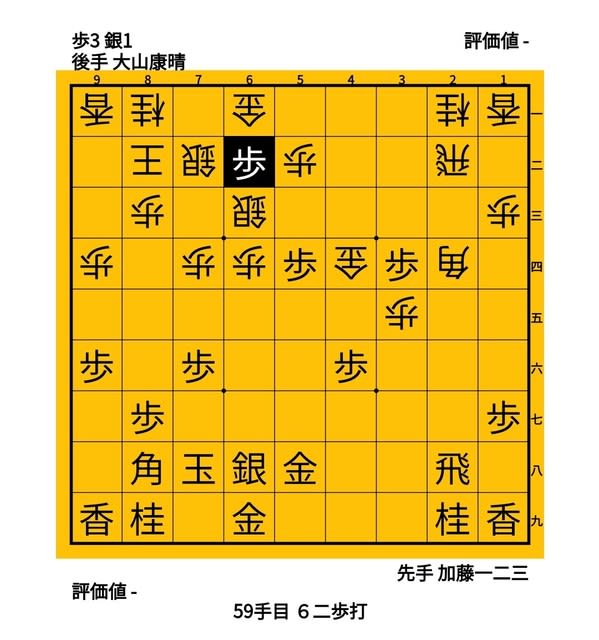

1968年、第8期十段戦の第4局。7時間(!)の大長考の末に発見した▲62歩が、加藤本人も自賛する好打。

単に▲44角は△33角で切り返されるが、▲62歩、△同金が入っていれば、そこで▲62角成と取れる。本譜は△71金だが、この利かしが大きく加藤が勝利し初タイトルに前進。

ただし、加藤は大山と実に8回もタイトル戦を戦い、勝ったのはわずかに1回のみだった。

加藤にとって試練だったのは、このころ中原誠という、さらなる強敵があらわれたこと。

棋才は加藤に優るとも劣らず、年下で追ってくる立場とあっては、ますますプレッシャーに。

『ヒカルの碁』の倉田厚七段の言う通りなのだ。

ましてや、「大山超え」をまだ果たしていない加藤からすると、上下からサンドイッチにされる形で苦戦はまぬがれない。

事実、加藤は初対戦から、なんと対中原戦で1勝19敗と、とことんカモにされてしまうのだ。

こういった戦歴を見て、当時の将棋界では

「加藤はもう、名人になれない」

そう悲観するファンも多かった。

才能は折り紙つきだ。そこを疑う者など居はしない。

だが、大山と中原に徹底的に叩かれ、また時間の使い方のアンバランスさなど、決して戦上手といえないタイプ(自身に逆転負けが多いことは加藤本人も認めている)とあっては、天下取りは難しいと。

現に、中原とは1983年の第32期名人戦で戦っているが、このときも0ー4と一番も入らず一蹴されている。

こういう「格付け」が決まるような結果が出てしまうと苦しい。

現代でも、佐々木勇気や増田康宏といった若手棋士が藤井聡太に一人勝ちをゆるしてしまっているのは、順位戦やアベマトーナメントなど目立つところで喰らってしまい、

「あー、彼らでも勝つのは難しいんだ。藤井聡太は別格なんだ」

という空気感を作られてしまったことも、大きいのではあるまいか。

谷川浩司や森下卓、佐藤康光といった大棋士も、羽生善治を相手にそこを悩まされた。

プロテニスプレーヤーである関口周一選手を題材にした井山夏生さんの本『テニスプロはつらいよ 世界を飛び、超格差社会を闘う』によると(改行引用者)、

そして、選手にとってもっとも怖いのは「あいつは弱い」と思われることだ。そうした認識や評判はあっという間に広まってしまう。

そうなると、それまでなら諦めていた場面で相手が諦めなくなる。

負けていても「もう少し頑張ってみようか」となる。

もともと力の差なんてわずかだ。頑張られると逆転されることもある。

すると「ほらやっぱりね。あいつは弱い」というレッテルを貼られてしまう。

4タテを喰らった加藤一二三も、まさにそうだったのだろう。

「中学生棋士」だった天才も、すでに40代で下り坂。さすがにもう無理では……。

ということろから、まさかの逆襲がはじまるのだから、人生というのはわからないもの。

当初、まったく勝てなかった中原相手にも、徐々に互角に戦えるようになってというか、

「もともと力の差なんてわずか」

なわけで、それを証明するかのごとく棋王戦、王将戦、十段戦などで勝利をおさめる。

そして1982年の第40期A級順位戦を、8勝1敗の好成績で走り抜け、3度目の名人戦登場を果たすのだ。

(続く→こちら)