この世の中、何が起こるかわかりません。少子化社会であることから、おじ(伯父、叔父)、おば(伯母、叔母)の遺産の相続権が発生することもあります。

この場合、財産が貰えるなら相続すればいいと思われる方も多いと思います。

確かに、プラスの財産のみであることが確実で、相続権者の全員がわかっている場合には相続しても構わないと思います。

しかし、プラスの財産のみだとの確信が持てない場合や負の財産(借金や他人の借金の保証人など)があるかも知れない場合、更にどれだけの相続権者がいるのかわからない場合には、自然相続してしまうと、想いもかけない災難に見舞われ兼ねないことになることも想定しておかなければなりません。

こういった不安がある場合には『相続放棄』をすることも必要です。

『相続放棄』は被相続人(財産を残して死亡した親族)が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に届け出ることで成立します。

『死亡したことを知った日』とは、一般的には喪主や本人に近しい人から電話などで死亡したことと通夜・葬儀の日取りの連絡を受けた日(死亡通知を受けた日)ということになります。

しかし、死亡本人や親族との関係が薄く、死亡通知が来ない場合もあります。

このような場合でも、相続権者であり、死亡日から3ヶ月が経過すれば、自然相続が成立してしまいます。不動産のように、所有することで課税される相続財産があれば、その資産を管轄する市・区・町の役所から納税に関する通知書などが送達され、これによって初めてその方が死亡されたことを知ることになります。

このときは、役所からの納税に関する通知書などを受取った日が『死亡したことを知った日』となります。

自分で『相続放棄』に必要な、被相続人の除籍謄本と住民票(除籍)を入手することができるなら、弁護士、司法書士、行政書士といった士業の方に委託しなくても、自分で手続きすることができます。

これらの書類を自分で取り揃えることが困難な場合は、やはり士業の方に委託する方がいいと思います。

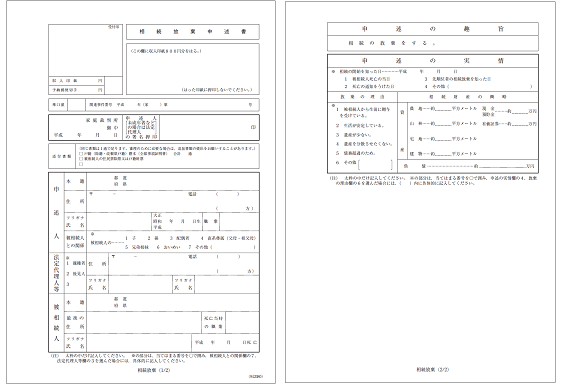

<相続放棄の手続き>

相続放棄の申述に必要となる主な書類等

①相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)

②申述人(相続人)の戸籍謄本

③被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)

④被相続人の住民票の除票

⑤収入印紙(1人800円)

⑥返信用の郵便切手(1人400円分)

⑦申述人(相続人)の認印

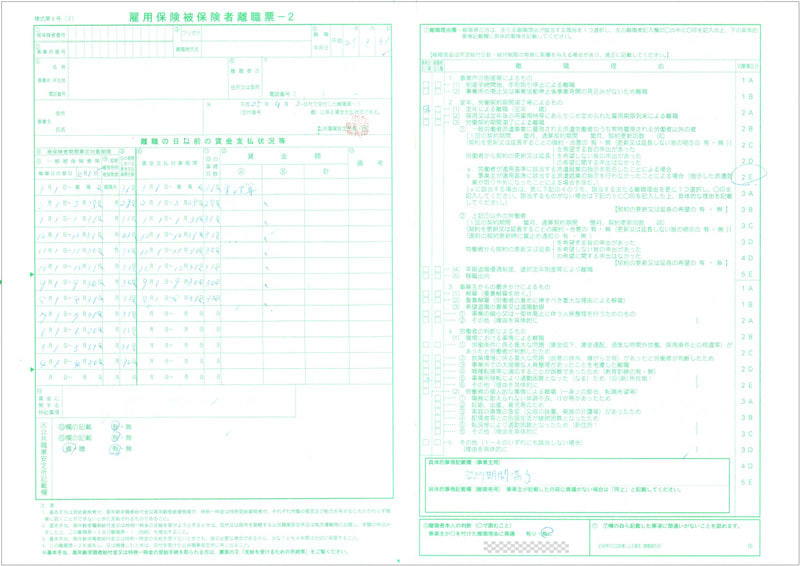

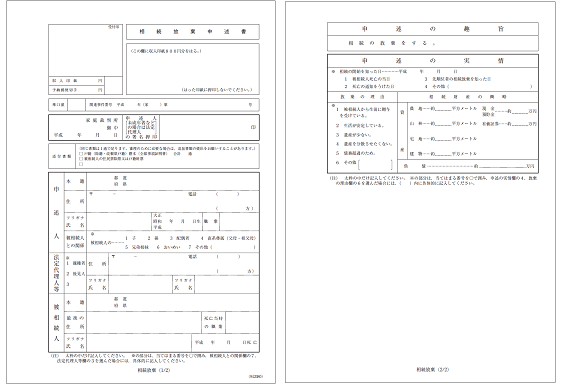

相続放棄申述書-裁判所のWebサイトからダウンロードできます。

相続放棄申述書の2/2ページ、「相続財産の概略」は、判っていなくても大丈夫です。

例えば、

宅地・・・約詳細不明平方メートル

建物・・・約詳細不明平方メートル

現金預貯金・・・約詳細不明万円

有価証券・・・約詳細不明万円

負債・・・約詳細不明万円

と記入しておけばいいようです。

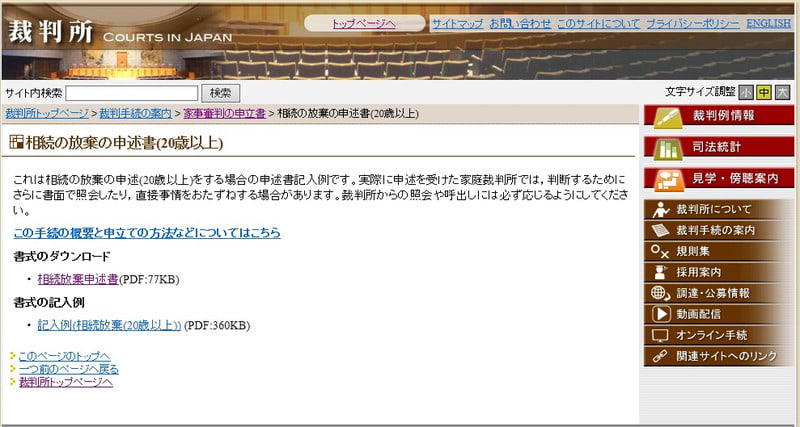

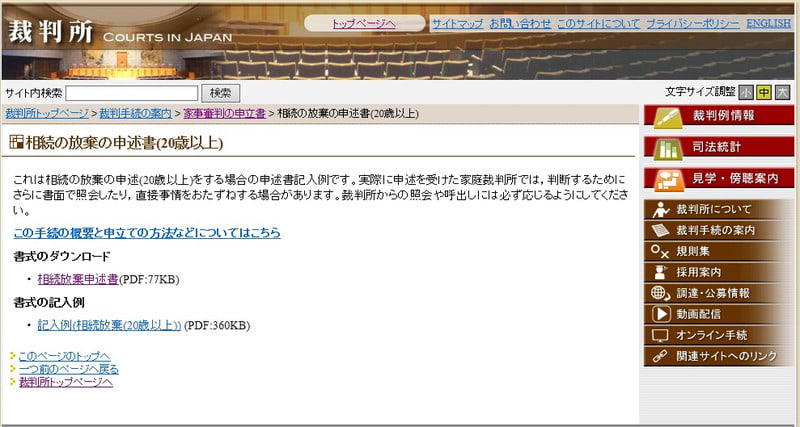

相続放棄申述書フォームは、裁判所のサイトからダウンロードできます。手順は以下の通りです。

①裁判所Webサイトにアクセス

②表示された画面右のメニュー「裁判手続きの案内」をクリック

③遷移したページを下にスクロールし、「?申立て等で使う書式」のうち、「第2 家事事件及び人事訴訟事件」の「(1)家事審判の申立書」をクリック

④遷移したページを下にスクロールし、「相続に関する審判の申立書」の「相続の放棄の申述(20歳以上)」をクリック

⑤遷移したページの「書式のダウンロード」の「相続放棄申述書(PDF77KB)」をクリック

必要書類は家庭裁判所によって多少異なる場合がありますので、管轄の家庭裁判所等に事前に確認しておく方がいいと思います。(電話で大丈夫です。)

相続放棄申述書の提出は、原則として、直接、家庭裁判所に行かなくても、「郵送」で可能となっています。

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。

この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送します。

質問は、それぞれの状況等によって異なりますが、例えば、以下の項目は共通しているのだと思います。

Q1.あなたは、相続人が死亡したことをいつ知りましたか。

Q2.相続放棄申述の申立てはあなたがしたものですか。

Q3.あなたが相続放棄をする理由は何ですか。

この照会書への回答に問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められたことになります。

役所を始め、第三者への対抗が必要となることが考えられる場合には、相続放棄申述受理証明書をとっておきます。

もしも債権者から債務の負担を迫られた場合は、この「相続放棄申述受理証明書」を見せれば、それ以降、債務の履行を迫られることはありません。

「相続放棄申述受理証明書」の交付申請は所定の申請書を家庭裁判所に提出します。

申請書は「相続放棄申述受理通知書」と照合しながら記入すれば問題ありません。

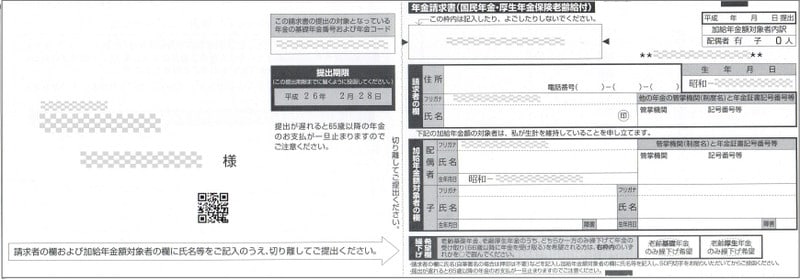

「相続放棄申述受理証明書」を郵送により申請する場合は,次の①~⑤を揃えて、裁判所受付センター宛に送付します。

①相続放棄申述受理証明の交付申請書申請書に必要事項を記入し,申述書と同じ印鑑を押印します。

(必ず申請人本人が署名押印をします。)

②相続放棄申述受理通知書の写し

③収入印紙:証明書1通につき150円

(申請する通数分の収入印紙が必要になります。)

④返信用郵便切手:証明書4通までなら80円切手1枚

⑤返信用封筒:表に自分宛の住所、氏名を記入

なお、申述人(法廷代理人)本人が裁判所の窓口で申請する場合は,上記①~③及び印鑑,身分証明書,受理通知書(原本)を持参します。

【書式】

○ 家事事件の各種申請で使う書式について (相続放棄申述受理証明書の交付申請書)

【関係サイト】

○ 裁判所Webサイト