どうやら古くから、衆議院の解散には名前が付けられてきたようです。ネーミングは主にマスコミが行ってきたのではないかと思います。新生日本(戦後に成立した日本国憲法下のわが国)においては、今回を含めて24回(うち1回は解散ではなく任期満了による総選挙)の解散・総選挙がなされ、その解散全てに名前が付けられています。

今回の解散については、安部晋三総理大臣はオバマ米国大統領の真似をして、“正義は吾に在り”をアピールする目的で、政権の経済政策の是非を問うべく『アベノミクス解散』と自ら名付けています。裏返せば、アベノミクス以外のことを取り上げられたくないと考えているようです。「集団的自衛権」、「原発」、「新たな貧困層の創出」、「女性活用」、「少子化対策」などの問題から国民の目を逸らすために、財務バランスを中心とした経済政策・「三本の矢」の成否に目を向けさせたいとの魂胆ではないでしょうか。

これに対して甘利明大臣は『この道しかない解散』、野党の維新の党の江田憲司共同代表は『国民そっちのけの解散』としています。

幾人かの識者や著名人もそれぞれにネーミングしているようです。月刊WiLL編集長の花田紀凱(はなだかずよし)氏は『野党殲滅解散』、政治評論家の有馬晴海(ありまはるみ)氏は『勝てるとき解散』、作曲家のすぎやまこういち氏はドラクエを捩って『勇者が国を思い踏み切った解散』、直木賞作家の黒川博行氏は『迎合・棚上げ解散』などとしています。中でもUSAカリフォルニア州弁護士のケント・ギルバート氏や桜美林大学教授・かつて朝日新聞コラムニストを務めた早野透(はやのとおる)氏が名付けた『いまのうち解散』は“言いえて妙”と言えるのではないでしょうか。

この命名の意図するところは、「消費税率引き上げ、原発再稼働など世論を分ける問題を抱えたまま、2年後はどうなっているか分からないので、これらが大きく問題化していない、選挙戦に勝てる見込みがある今のうちに解散総選挙を実施して、今後4年間の過半数を獲得しよう。」と考えているのではないかと思うとのこと。

そして、この「いまのうち解散」という名は様々な社会で、多くの人々に支持されているようです。

マスメディアは多分、総理大臣が使う名前をメインにして報道表現するのではないかと思います。

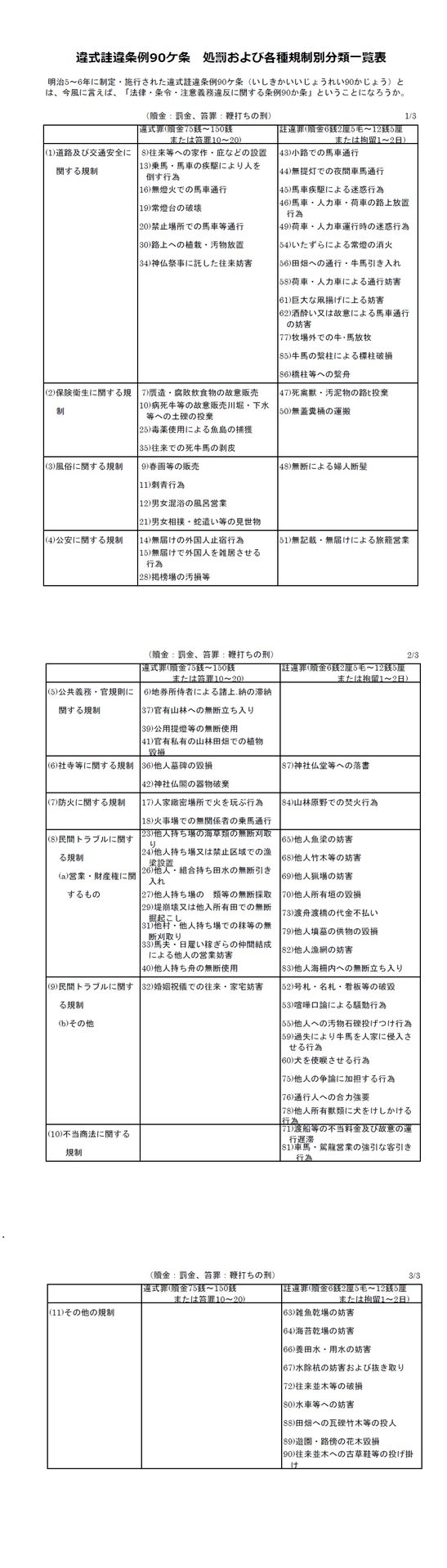

≪日本国憲法下の衆議院解散とそのネーミング≫

1.1948年12月23日 (第2次吉田内閣) 馴れ合い解散

2.1952年 8月28日 (第3次吉田内閣) 抜き打ち解散

3.1953年 3月14日 (第4次吉田内閣) バカヤロー解散

4.1955年 1月24日 (第1次鳩山内閣) 天の声解散

5.1958年 4月25日 (第1次岸内閣) 話し合い解散

6.1960年10月24日 (第1次池田内閣) 安保解散

7.1963年10月23日 (第2次池田内閣) 所得倍増解散、ムード解散、予告解散

8.1966年12月27日 (第1次佐藤内閣) 黒い霧解散

9.1969年12月 2日 (第2次佐藤内閣) 沖縄解散

10.1972年11月13日 (第1次田中内閣) 日中解散

-. 1976年12月 9日 任期満了三木内閣) ロッキード解散・ロッキード選挙

11.1979年 9月 7日 (第1次大平内閣) 増税解散、一般消費税解散

12.1980年 5月19日 (第2次大平内閣) ハプニング解散

13.1983年11月28日 (第1次中曽根内閣) 田中判決解散

14.1986年 6月 2日 (第2次中曽根内閣) 死んだふり解散

15.1990年 1月24日 (第1次海部内閣) 消費税解散

16.1993年 6月18日 (宮澤内閣) 嘘つき解散、政治改革解散

17.1996年 9月27日 (第1次橋本内閣) 小選挙区解散、新選挙制度解散

18.2000年 6月 2日 (第1次森内閣) 神の国解散、ミレニアム解散

19.2003年10月10日 (第1次小泉内閣) マニフェスト解散、構造改革解散

20.2005年 8月 8日 (第2次小泉内閣) 郵政解散

21.2009年 7月21日 (麻生内閣) 政権選択解散

22.2012年11月16日 (野田内閣) 近いうち解散

23.2014年11月21日 (第2次安部内閣) いまのうち解散など

米国では9月下旬に南アフリカからの帰国者にエボラ出血熱の感染が確認されて以降、二次感染が拡大しています。

エボラ出血熱が看護師に二次感染し、不安が広がる米国では、10月21日に開催された感染防止の講習会に医療関係者ら6000人以上が集まったとのことです。

講習会では、防護服の着方や脱ぎ方の実演があり、上着などを1つ脱ぐたびに手袋を消毒する必要があるという注意がありました。

テキサス州で二次感染した2人の女性看護師の感染防止策が不十分だったと問題になっていて、不安も広がっているようです。

パンデミック(pandemic;世界流行)とは、ある感染症(特に伝染病)が、顕著な感染や死亡被害が著しい事態を想定した世界的な感染の流行を表す用語です。

組織の従業員が感染症にかかると、その人が担当していた業務だけでなく、関連する部署の業務も停滞してしまいます。組織運営に必要な人が感染症にかからないようにすることと、万一感染してしまったときに、それを拡散させない方法・手段、感染者に替わって業務を行うことができるように従業員のマルチ能力化など、天変地異とは別の“人”に対するBCP・BCMが必要になります。

世界保健機関が警戒する感染症には、炭疽、鳥インフルエンザ、クリミア・コンゴ出血熱、デング熱、エボラ出血熱、ヘンドラウイルス感染症、肝炎、インフルエンザ、2009年のインフルエンザ(H1N1)、ラッサ熱、マールブルグ熱、髄膜炎症、ニパウイルス感染症、ペスト、リフトバレー熱、重症急性呼吸器症候群 (SARS)、天然痘、野兎病、黄熱病の19疾病があります。

殆どは、国内で発生するのではなく、発生地域への海外渡航者の入国によって感染が拡大します。これらの感染症は、潜伏期間にある感染者を入国の水際で検知することは困難であるとされています。偏に帰国者の意識に頼られるところとなります。

事前の策としては、感染症が発生していると危惧される地域への旅行は控える。事後の策としては、帰国後の行動範囲を極力縮小するといった自粛策の実施くらいしか対策が無いのが実情です。

≪最近のパンデミック≫

●新型インフルエンザ 2009年4月~

このインフルエンザは、「A型H1N1亜型インフルエンザ」、「新型インフルエンザ」、「swine flu」、「H1N1 flu」、「A/H1N1 pdm」(国立感染症研究所の表記)とも呼ばれる。今回の流行はパンデミック2009H1N1とも表記される。このウイルスの名称は、「A(H1N1)pdm09」です。

2009年4月にメキシコでの流行が認知された後、世界的に流行したとされる。2009年6月12日、世界保健機関(WHO)は、世界的流行病(パンデミック)であることを宣言し、警戒水準をフェーズ6に引き上げました。

治療薬の「タミフル」(tamiflu)」という名称も、全国民が一躍知るところとなりました。

●デング熱

デング熱(dengue fever, breakbone fever)とは、デングウイルスが原因の感染症であり、熱帯病の一つ。2014年現在、実用化されている予防ワクチンはまだありません。

感染したときの症状には、発熱・頭痛・筋肉痛・関節痛などがあり、はしかの症状に似た皮膚発疹も発症します。治療方法は対症療法が主体となっています。

ネッタイシマカ(Aedes aegypti)やヒトスジシマカ(Aedes albopictus)などの蚊によって媒介されると考えられています。

2014年8月に東京都の代々木公園と周辺を訪れた人にデング熱の感染が広がりました。1945年以来69年ぶりのことです。

今回の流行は、海外で蚊に刺されて感染した人が代々木公園で複数の蚊に刺され、その蚊が公園に来た他の人を刺すことで広がったと推測されています。

一方、10月以降、代々木公園やその周辺に立ち寄っていない人の感染が千葉や広島で確認されるなど、10月上旬で160人以上の感染が確認されています。

ウイルスを媒介するヒトスジシマカは温帯の日本では10月いっぱいで死に絶え、越冬しません。国立感染症研究所の沢辺京子・昆虫医科学部長は「卵を通じ、翌春に羽化した蚊がウイルスを持つ可能性はゼロに近い」と話しています。

●エボラ出血熱

エボラ出血熱(エボラしゅっけつねつ Ebola hemorrhagic fever、または エボラウイルス病 Ebola virus disease - EVD)は、エボラウイルスを病原体とする急性ウイルス性感染症(高熱を発生し、消化器や花から出血する出血熱)。ヒトにも感染し、50-80%という死亡率を持つ種類も存在します。

起源はアフリカ中央部。コウモリが自然宿主とされています。

患者の血液、分泌物、排泄物や唾液などの飛沫が感染源となる。エボラウイルスの感染力は強いものの基本的に空気感染をせず、感染者の体液や血液に触れなければ感染しないと考えられています。

マラリア原虫を媒介するハマダラカが、吸血したての感染している人の血液を媒介しているという説が浮上しています。

---感染の拡大経緯---

・2014.3.22 ギニア

・2014.3.31 リベリア

・2014.5.27 シエラレオネ

・2014.7.27 ナイジェリア

・2014.8.31 セネガル

・2014.9.28 アメリカ(西アフリカ渡航帰国者)

・2014.10.6 スペイン(スペインへ搬送された患者の医療従事者)

日経新聞 2014/10/20 20:23

ナイジェリアでエボラ終息宣言 WHO

世界保健機関(WHO)は20日、ナイジェリアでエボラ出血熱の感染が終息したと発表した。同国では疑いのある人も含め20人が感染し、8人が死亡したが、最長潜伏期間の2倍に当たる42日間にわたり新たな感染者が出ていない。終息宣言はセネガルに続き2カ国目。リベリアなど3カ国ではなお感染拡大が続いている。

NHK NEWSWEB 2014/10/21 11:58

エボラ流行国からの全帰国者 健康状態の報告義務化

10月21日(水)、エボラ出血熱の感染が西アフリカで拡大していることを受けて、厚生労働省は、ギニア、リベリア、シエラレオネの3か国に滞在したすべての人に対し、帰国した日から3週間、健康状態に変わりがないか毎日、検疫所への報告を義務づけることになりました。

厚生労働省はことし8月以降、日本に到着する国際便の乗客のうち、ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア、コンゴ民主共和国の5か国に滞在した人が患者などに接触した場合は、検疫法に基づいて発熱などの症状がないか、検疫所への報告を義務づけています。このうち、感染が広がり続けているギニア・リベリア・シエラレオネの3か国に滞在した人については、厚生労働省は、患者などに接触していなくても全員に検疫所への報告を義務づけることを決めました。

報告する期間は、最長の潜伏期間に当たる帰国した日から3週間で、エボラ出血熱の症状の発熱や吐き気、それに出血などがないか1日2回、電話などで検疫所に報告し、症状が出た場合は、直ちに医療機関の受診を求めることにしています。

塩崎厚生労働大臣は「検疫所や保健所、医療機関などで連携して水際での対策を強化したい」と話しています。

【関係サイト】

○ 厚生労働省エボラ出血熱に関するQ&A

一昨年、山中伸弥博士(iPS細胞の研究・開発)のノーベル賞受賞(生理学・医学賞)に沸きましたが、今年もまた、日本人受賞者があることで、世間は沸き上がりました。

一昨年は、授賞式後の晩餐会で提供された神戸酒心館の清酒『福壽 純米吟醸』が売り切れとなり、翌年3月頃まで長期間に亘って品切れ状態となりました。

今年(2014年)のノーベル賞は、6日に医学・生理学賞、7日に物理学賞、8日に化学賞、9日に文学賞、10日に平和賞、13日に経済学賞が順次発表されました。

・医学・生理学賞;10/06 11:30GMST-s(JST18:30)

・物理学賞 ;10/07 11:45GMST-s(JST18:45)

・化学賞 ;10/08 11:45GMST-s(JST18:45)

・文学賞 ;10/09 11:00GMST-s(JST18:00)

・平和賞 ;10/10 11:00GMST-s(JST18:00)

・経済学賞 ;10/13 11:45GMST-s(JST18:45)

日本人としては、物理学賞、文学賞および平和賞に候補があがっていました。

12月10日(水)には、ストックホルム(スウェーデン)のコンサートホールで、平和賞はオスロ(ノルウェー)の市庁舎で授賞式が行われ、その後、ストックホルム市庁舎で、平和賞はオスロのグランドホテルで晩餐会が行われる予定です。

ノーベル賞は、ダイナマイトをはじめとする様々な爆薬の発明・開発・生産者であるアルフレッド・ノーベルの遺言に従って1895年に創設され、1901年から始まった世界的な賞のことです。物理学、化学、医学生理学、文学、平和、経済学の6分野で顕著な功績を残した人物に贈られるとのことです。

今年の日本人受賞者は、物理学賞で次の3博士。

・赤崎勇 ・天野浩 ・中村修二(米国籍)

受賞理由は、実用的な青色発光ダイオード(LED)の開発。青色の登場でLEDは赤、緑とともに光の三原色がそろい用途が拡大。消費電力が少なく、耐久性が高い特長が注目され、白熱電球や蛍光灯に代わる白色照明のほか、携帯電話などのディスプレー、交通信号などに広く利用されている。

赤崎、天野両氏が青色LEDを初めて作り、中村氏が実用化に繋げた。

なお、文学賞候補の村上春樹さんと平和賞候補の日本国民は残念ながら受賞することができませんでした。

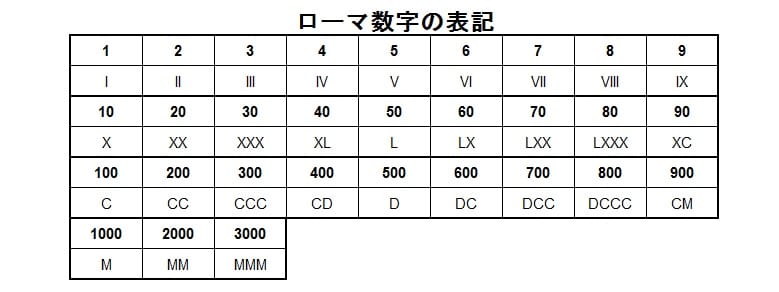

≪参考:ローマ数字の表記≫

【関係サイト】

○ Nobelprize.org(ノーベル賞の公式サイト)

○ 「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会

【関連記事】

○ 福壽 米米酒

10月14日(火)、「ベネッセコーポレーションより重要なお知らせです」と朱書きされた封書が届きました。

「この時期だから、例の情報漏洩の件かな。」

と思い封を切ると、5枚の文書が入っていました。

・「宛名書き」兼「お詫びの品受取り手続き」の葉書

およびネット手続き用の「ログインキー」

・お客様情報漏えいに関するお詫びとご報告

・漏えいした情報項目について

・お詫びの品について

・「財団法人ベネッセこども基金」について

そのうちの「お詫びの品について」によると、500円分の電子マネーギフト(楽天Edy、Amazonギフト、nanacoから選択)若しくは500円分の全国共通図書カードを選ぶようにとのこと。本来なら会社経営者およびその代理人が個別訪問して手渡すのが筋かと思うので、何とも傲慢な態度ではないかと思います。一方、対象件数の多さを考慮するなら、この手続き依頼を承服するのも致し方ないかとも思います。金額にしても過去の判例等から予想された範囲です。

しかし、お詫びの品書中の一項目として記載されている〔こども基金へのご寄付について〕を読んで驚き、憤慨しました。

「上記のお詫びの品にかえて、別紙にてご説明しております『財団法人ベネッセこども基金』へのご寄付をお選びいただくことも可能です。その場合、一件あたり500円を当基金へ寄付し、活動に役立ててまいります。」

何のことかよく分らないので、とにかく別紙「『財団法人ベネッセこども基金』について」を読んでみました。

「今回の事態の重大性、広範囲にご迷惑をおかけしたことに対する弊社の社会的責任などを考慮して、お詫びのあり方についてさまざまな検討を行って参りました。その結果、未来ある子どもたちへの支援や子どもたちが安心して学習に取り組める環境の確保などを目的として、『財団法人ベネッセこども基金』の設立を決意するに至りました」

要は、「お詫びとして500円を用意いたしましたが、新設する我が財団にその分を寄付してくれ」ということのようです。

記載されている財団の趣旨自体、曖昧な一般論的表現がなされており、具体的に何をどうするということは何も表明されていません。

続けて、「当財団では、行政経験者や教育関連の専門家をはじめとする外部有識者等で理事会を構成し、企業としての社会的責任や、未来を担う子どもたちに必要な支援や貢献のあり方を考え続けて参ります。」

考えるだけかい!

途端に、ベネッセが新たに設立する基金の運営要員として天下りする議員OBや役人或いはOB役人の報酬を賄うため、基金への寄付を募っているのではないかと勘ぐってしまいました。

「盗人たけだけしい」とはこのことです。

この違和感は拭いきれません。

詫び料は用意したけど(ベネッセによると対策費として総額200億円)、必要ない人も多くいるだろうから、そんな人は自分たちの受け皿に還元して欲しい。というよりも、何とか上手い口調で被害者の善意につけ込み、丸め込んで、寄付に誘導したいというセコい計算がちらつきます。

そして、それよりも何よりも、本当に謝る気があるのかという、そもそも論に疑問を持たざるを得ません。

したがって、私は確りとAmazonギフトを受け取るつもりです。

<事件の概要>

ベネッセホールディングス(HD)の7月9日日の発表により、顧客情報が漏洩していたことが発覚した。漏れたのは子供や保護者の住所や氏名、電話番号、子供の性別や生年月日など。

6月下旬から通信教育事業を手掛けるIT事業者からのDMが顧客に届き始め、顧客から問い合わせが急増していた。

7月17日、ベネッセから業務委託を受けた請負会社の男性派遣社員のSE逮捕。特定のデータベースから顧客情報が外部に持ち出され、名簿業者に売却されていた。

9月10日、ベネッセは記者会見を開き、顧客情報漏洩件数を3504万件と公表。個人情報漏洩被害者へ補償として金券500円を用意するとした。35社が漏洩した個人情報を利用しており、事業者に対して情報の削除を求めるなど利用停止を働きかけていると説明した。

朝日新聞(2014/5/27/TUE)に「健康寿命(けんこうじゅみょう)」という、馴染みの薄い言葉の記事が掲載されていました。

WHOが2000年(平成12年)に提唱し、

― 健康寿命とは日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間のこと ―

と定義しています。

即ち、平均寿命から健康寿命を引いた期間数が被介護期間ということになります。

“ピンピンコロリ(PPK)”を理想とする者にとっては、 寿命=健康寿命 であらねばなりません。

2010年(平成22年)の健康寿命と平均寿命

(全国平均)

<男性>

平均寿命:79.59歳(平成24年:80.21歳)

健康寿命:70.42歳

∴介護期間:9.17年

<女性>

平均寿命:86.35歳(平成24年:86.61歳)

健康寿命:73.62歳

∴介護期間:12.73年

この統計を目にして、いま、政府・厚生労働省が懸念しているのは、今後、平均寿命が延び、それにつれて健康寿命との差が拡大すれば、健康上の問題だけではなく、医療費や介護費など社会保険の負担が増加することです。

家計への影響よりも、給付金の増加がより心配といったところでしょうか。

厚生労働省は、一方で年金の支給年齢を、今年までの5年がかりで60歳から65歳に引き上げましたが、既に、これを68歳あるいは70歳へと再度引き上げる検討をしているようです。

これを実現するには、政府の強い統制による高齢者の就業機会の確保が必要となりますが、それよりもなによりも、年金受給権者の側から言えば、健康寿命が尽きる前に年金を受給することができなくなるのではないかとの不安が大きくなります。

2004年7月11日に行われた参議院選挙において、政権与党は選挙公約として「100年安心年金」と称して選挙を戦い、与党(自民・公明)が勝ちました。

あの「100年安心」はどこにいったのでしょうか?

本当に年金は100年安心なのでしょうか?

【関係サイト】

○ 健康日本21(第二次)〔厚生労働省HP〕

○ 生命表(加工統計)〔厚生労働省HP〕

○ (年金)支給開始年齢について〔厚生労働省HP〕

第4回社会保障審議会年金部会

平成23年10月11日

○ 健康長寿プロジェクト〔長寿いきいき研究所〕

【関連記事】

○ 高年齢者雇用安定法(その1):概要の確認

【資料】

厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月29日、国が定める最低賃金を16円引き上げるべきとの答申をまとめました。現在定めている最低賃金は、全国平均で時給764円です。

(最低賃金とは、雇い主が正社員のみならずアルバイトやパートタイマー、契約社員など非正規労働も含めすべての労働者に支払わなければならない最低限の時給です。)

生活保護費を下回る「逆転現象」は北海道、宮城、東京、兵庫、広島の5都道県でみられたが、平均16円の最低賃金の引き上げにより、逆転現象は全ての都道県で解消する見込みとのことです。

都道府県別の上げ幅の目安は経済規模に応じてA~Dの4ランクに分けられ、Aは19円、Bは15円、Cは14円、Dは13円を引き上げの目安としています。この答申を受け、各都道府県の地方審議会がそれぞれ最低賃金を決め、10月ごろから適用されますが、目安と同額か上回るのが一般的です。

この引き上げペースでいくなら、現在、労働側が目標とする時給1000円以上になるには10年を要することになります。その頃には今の1000円が1500円、2000円になるという“鼬ごっこ”が続くことになりかねません。

法人税率の引き下げを実施しようとしている安倍政権としては、その額がどうであれ、形ばかりであっても最低賃金を引き上げ、生活保護との逆転現象を解消するという目的達成事実をもって、アベノミクスは『企業に優しく、労働者に厳しい』との批判をかわそうとしているのが見て取れます。

それでは現時点で、一世帯当たりいくらの所得があれば、憲法に保障された生活水準を維持できるのでしょうか。常識的に考えて、年間360万円は必要ではないでしょうか。

この360万円を、月25日、1日8時間働くと前提すれば、時給は1500円となります。この計算基準を適用すると、現在労働側が目標としている時給1000円は年間240万円になります。要求が甘いと言わざるをえません。

企業は社会貢献の一環として、この金額以上の時給を従業員に支払うのだという義務感をもち、政府は選挙のことばかり気にせずに、その早期実現に向けた策をとるべきだと思います。

〔最低賃金審議会とは〕

厚生労働大臣または都道府県労働局長から意見を求められ、これに応じて最低賃金に関する重要な事柄を調査・審議する組織。

最低賃金法に基づいて、厚生労働省に中央最低賃金審議会、各都道府県労働局に地方最低賃金審議会が設置されている。

中央最低賃金審議会が毎年提示する最低賃金改定額の目安を参考に、各地方最低賃金審議会が審議・答申し、都道府県労働局長が最低賃金を決定する。

≪参考・・・最低賃金制度の概要≫

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)(抜粋)

第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)(抜粋)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

≪都道府県別最低賃金≫

最低賃金(時給)の都道府県ごとの引き上げ額が8月28日(木)に出揃いました。

全国平均は今より16円高い780円となったが、最も高い東京と、最低の高知など7県との格差は今の205円から211円に拡大してしまいます。10月から地域ごとに順次適用されます。

引き上げ後の最高額は東京の888円で、最低額は鳥取、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄の7県の677円。

【関係サイト】

○ 厚生労働省最低賃金制度

【関連記事】

○ 最低賃金

ここで言う「ダイバーシティ」とは、複数アンテナでの受信電波選択方式や、東京 江東区 お台場の「ダイバーシティ東京」などのことではなく、ダイバーシティ・マネジメント(Diversity Management)のことです。

ダイバーシティ・マネジメントとは、個人や集団間に存在する様々な違い、「多様性」を競争に生かすために、文化、制度、プログラムプラクティスなど、組織全体を変革しようとするマネージメントアプローチのことです。

即ち、プログラムではなく、プロセスです。

あらかじめ決められた手続きや数値目標ではなく、実際の取り組みのプロセスで問題点や解決策が見つけ出されるといった、長期的な観点が重視されています。

例えば、どうやったらTV番組の視聴率を上げられるのか。その目標に向かって多彩な意見を取り入れた結果として成功しているのが、NHKの『あさイチ』です。

・女性スタッフが「興味がない」と言ったトピックは取り上げない。

・外部スタッフの意見を積極的に取り入れ、演出のテイストが明るく華やかになった。

などと関係者は語っています。

即ち、“徹底した顧客主義”を成功させたのが、この番組を立ち上げた制作スタッフのダイバーシティ戦略です。

ダイバーシティ、ダイバーシティと連呼される昨今、「あさイチ」は最もわかりやすいダイバーシティ戦略の成功例だと言えます。情報番組の多くは男性目線で作られています。

必然的に「あさイチ」に視聴者を持っていかれています。

もちろん、ダイバーシティ戦略を成功させるには、まだまだ男社会の組織にあって、女性を重要なポジションに登用することができる男性が必要です。

第二次世界大戦終戦後、勝者である連合国の中に、日本を民主的独立国家として再建することに反対する国が多かったが、米国マッカーサー氏(占領軍・元帥)が将来の国際社会に必要として押し切った。再建反対の理由は、自己の考えに拘わらず、権力者(その時、その場で牽引力がある、若しくはそう思われている人)に追従するという極めて日本人的な民族性が、再建した国民を再度戦争に向かわせるのではないかと危惧されるからだと聞かされていました。

現在の中央および地方自治体の政治を司る議員を選出する選挙において、この「極めて日本人的」な思考・行動力が働いていないでしょうか。

8月は終戦の月です。8月5日(火)の朝日新聞に、オーストラリアのカウラ市にあった捕虜収容所での日本人捕虜の自滅的行動としか思えない“カウラ事件”が掲載されていました。

この事件の発生原因に関する生存者によるコメントが非常に興味深いと思います。

この記事を読み終わったとき、現在の日本人にも、この「極めて日本人的」な思考・行動力が働いているのではないだろうかとの大きな不安が過ぎりました。

①誰かが反対してくれて、『提示されている案』は成立しないだろう。→だから意思表示しない

②自分が賛成しても、『提示されている案』は成立に至らないだろう。→だから意思表示しない

③『案を提示している人』と議論を交わしたくない。→だから意思表示しない→①

④『案を提示している人』に根拠のない信頼感をいだいている。→本当は反対だけど賛成する→①、②

⑤『案を提示している人』は自分よりも立場が上なので、逆らえない。(逆らえないと思い込んでいる。)→本当は反対だけど賛成する→①、②

このような考え方が、集団となった日本人を、大多数が好ましくないと思っている方向へと導く判断を招いてしまいます。

あなたはこのような考え方をしていませんか?

例えば、

「あなたの生活を必ず楽にします。是非私に一票を!」

当選の暁に、この言葉を実現させる確実性、根拠はどこにあるのだろう?

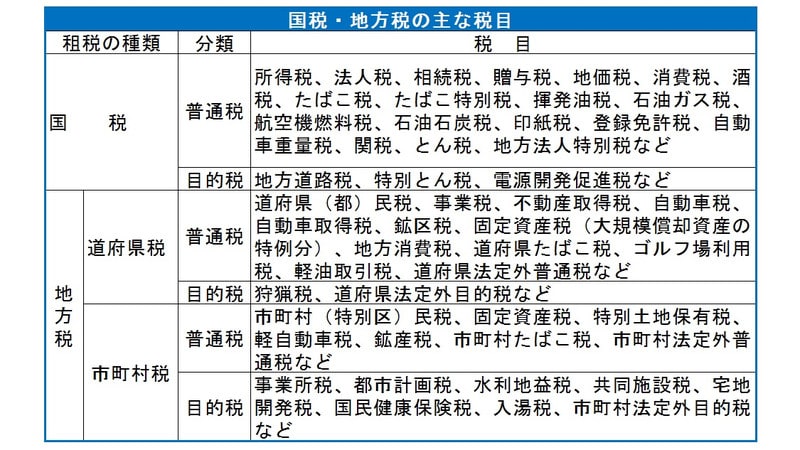

「社会福祉への財源が不足している。このためには消費税増税をお願いしたい。」

・・・「社会福祉に使うのなら増税も仕方ない」・・・

消費税は目的税ではなく一般税(普通税)。社会福祉の財源に限定して使われる根拠と保証はどこにあるのか?

【朝日新聞スクラップ】

【関係サイト】

○ 朝日新聞GLOBE 多文化国家の素顔第三回 カウラの戦中・戦後 日本人捕虜の脱走事件とオーストラリア

≪参考≫

8月15日(金)、正午前から日本武道館で行われた第69回全国戦没者追悼式において、正午の黙祷後の天皇陛下の“おことば”全文。

本日、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に当たり、全国戦没者追悼式に臨み、さきの大戦において、かけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。

終戦以来既に六十九年、国民のたゆみない努力により、今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、苦難に満ちた往時をしのぶとき、感慨は今なお尽きることがありません。

ここに歴史を顧み、戦争の惨禍が再び繰り返されないことを切に願い、全国民と共に、戦陣に散り戦禍に倒れた人々に対し、心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。

次のような記事が共同通信社からリリースされました。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

若い世代「幸福度」は低め 厚労省の健康意識調査

共同通信 2014年7月13日 16時53分

高齢者に比べて若い世代の「幸福度」は低め―。厚生労働省が20~80代の男女を対象にした健康意識に関する調査でこんな傾向が明らかになった。仕事や職場の人付き合いに悩みがある人の方が幸せを感じておらず、厚労省は「仕事上のストレスが現役世代の幸福度を押し下げていると考えられる」と分析している。

今年2月、全国の20~80代の男女5千人からインターネットで回答を得た。調査結果は8月ごろの閣議に報告する2014年版の厚生労働白書に盛り込まれる。

自分がどの程度幸せかを10点満点で尋ねたところ、平均は6.38点だった。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

この調査結果は8月1日付けで「健康長寿社会の実現に向けて」という副題を付けた厚生労働白書として公表されました。

一方、2011年11月、ブータン国王夫妻が来日され、17日に行われた国会での演説を通じ、その報道において、ブータンで採用されている“国民の心理的幸福などを指標とする「国民総幸福量」(GNH)” という考え方が大きな反響を呼びました。

現在、わが国の内閣府において、幸福度に関する研究会を設置し、国民の意識調査が実施されています。最新版として2011年の資料をご参照いただければと思います。

○ 内閣府幸福度に関する研究会

○ 国際連合広報センター 国際幸福デー

○ World Happiness Report

○ ナショナルジオグラフィック ニュース「世界幸福度ランキング2013、国連」

ナショナルジオグラフィック 日本 (2015年1月よりこちらのサイトに統合)

○ 平成26年版厚生労働白書

○ 厚生労働省 白書、年次報告書

平成25年6月14日に「道路交通法の一部を改正する法律」が公布されました。このうち、「環状交差点における車両等の交通方法」が9月1日に施行される予定です。改正概要は以下の通りです。

環状交差点とは、車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であって道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行することが指定されているものをいいます。

<環状交差点を示す新たな道路標識>

法制面では、道路交通法第三章「車両及び路面電車の交通方法」第六節「交差点における通行方法等」の第三十五条「指定通行区分」に“第三十五条の二「環状交差点における左折等」”及び第三十七条の次に“第三十七条の二「環状交差点における他の車両等との関係等」”などを追加するとしています。

これにより、環状交差点(ロータリー)の通行方法が定義され、環道(ロータリー内)を通行中の車両が環道に流入する車より優先となる事となりました。

即ち、信号機の無いロータリーでは、

○左折等するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければならない。

○車両等は、環状交差点内を通行する他の車両等の進行妨害をしてはならない。

○環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。

などの交通方法が規定されました。

≪環状交差点について≫

パリの凱旋門があるシャルル・ド・ゴール広場(エトワール広場)が環状交差点(ラウンドアバウト:roundabout)として有名です。何時見ても、ロータリー内を行き交う車のスピードには感服してしまいます。

日本では鉄道の駅前広場に設置されることが多く、明治以降大正時代において都心の交差点に数多く設置されていましたが、昭和30年代以降の高度経済成長期に、以下の欠点を理由に撤去が進みました。

①交通量の増加

②信号型交差点に比べ交通容量が小さいため、交通量の多い所では渋滞が発生し、グリッドロック(「超」渋滞)に陥る可能性がある。

③ロータリー用の必要面積が広く、市街地では用地の確保が困難。

④交差点に慣れていないと道に迷う可能性が高くなる。

私が最後に目にしたのは昭和47年で、姫路市飾磨区の新日鉄飾磨工場前の交差点でした。この小さなロータリーもその後撤去されたようです。

従来のロータリー交差点では、ロータリーに進入する車両に優先走行権があり、ロータリーを還流している車両は進入する車両に進路を譲らなくてはならず、ロータリー内が渋滞する原因となっていました。そこで9月からの改正法のように、優先度を逆にして還流側を優先とし、進入側に徐行の義務付けをするなどして「還流側優先」を徹底しています。

≪参考≫

余談ですが、平成25年6月14日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」のうち、平成26年6月1日施行済み及び平成27年6月までに施行予定のものがあります。

1.平成26年6月1日施行済み

(1)一定の病気等に係る運転者対策・免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備・一定の病気等に該当する方を診察した医師による診察結果の届出に関する規定の整備・一定の病気に該当する疑いがある方に対する免許効力の停止に関する規定の整備・一定の病気に該当することを理由として免許を取り消された場合の再取得に係る試験の一部免除に関する規定の整備

(2)悪質・危険運転者対策・取消処分者講習に関する規定の整備

(3)その他・放置違反金の収納事務の委託に関する規定の整備

2.平成27年6月までに施行予定

(1)一定の病気等に係る運転者対策一定の病気を理由に免許を取り消された後に再取得した免許のみなし継続規定の整備

(2)悪質・危険運転者対策自転車の悪質・危険な運転者に対する講習制度の整備

【関係サイト】

○ e-gov.-道路交通法

○ 平成25年6月14日道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)

☆概要

☆要綱

☆本文・理由

☆新旧対照表

☆参照条文

関電から通知があった日に外出すれば、お買いものクーポンが貰える!

関西電力株式会社は、2014年7月10日(木)に以下の発表をしました。

「平成26年7月22日から、イオンリテール株式会社、株式会社エディオン、上新電機株式会社の3社とともに、今夏、電力需給のひっ迫が予想される場合のご家庭における電力需要を抑えていただくための対策の一環として『みる電 出かけて COOLプロジェクト』を実施することとしました。」

『みる電 出かけて COOLプロジェクト』の仕組みは、電力需給のひっ迫が予想される前日の18時もしくは当日の8時を目処に、『はぴeみる電』の会員へ(福井県および、岐阜県を除く)、節電のお願いのメールと合わせて電力需給ひっ迫時(当日13時~16時)にのみ利用できるクーポンを送付。受信した会員が、イオン、エディオン、上新電機3社の約300店舗(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、三重県)でクーポンを提示することにより、来店ポイントの付与や商品購入時の割引等の特典を受けることができるというものです。

暑さ凌ぎと節電のため、ショッピングセンターなどに出かける方も多いかと思います。

関電の管内にお住いの方、どうせ出かけるのなら、『はぴeみる電』の会員登録をして、クーポンをもらっておく方がお得では?

『はぴeみる電』会員登録には「電気ご使用量のお知らせ」が必要です。

但し、『はぴeみる電』会員に登録すると、電気使用量は『はぴeみる電』サイトで確認することになり、「電気ご使用量のお知らせ」が発行されなくなりますので、従来通り「電気ご使用量のお知らせ」が必要な方は、会員登録しないようにしなければなりません。要注意です。

【関係サイト】

○ プレスリリース『みる電出かけてCOOLプロジェクト』

○ 『はぴeみる電』会員登録サイト

2014年7月4日(金)付け朝日新聞に、『「50年後も1億人」保てる?』と題した記事が掲載されました。

これは政府が掲げた人口目標に対して疑問を投げ掛ける内容です。政府が掲げる主な対策は、

①出産・子育て支援

②女性の活躍支援

③外国人の受け入れ拡大

④高齢者の活躍支援

などとなっています。

この項目だけを見ると、十分な施策のように思えますが、内容を見ると、子供への給付を中心に配偶者控除を削減するなど、税制面での専業主婦優遇策の減少といったような“実態を理解せず、机上計算だけの、女性に重い、過大な期待感だけでの施策”となっています。

国民が望むのは、親も子も安心して生涯を全うできる社会制度の確立であり、これが少子化や労働者不足を解消し、再発生させない策です。

即ち、

①新卒採用が唯一との風潮が主となっているが、途中入社が常態化され、年齢に拘わらず正社員としての就職口が常にあり、働きたい人が、正社員としてか、就業状態が自由なパートタイマーとしてかを選択できるよう、就職環境と条件が整備・維持されていること

②人口の微増(少子化防止)には1組の夫婦が3人以上の子を儲けなければならないと言われています。子供一人について○万円という給付をするのではなく、子供をつくろうと思える、子供を養うに足りるだけの可処分所得が得られるようにすること

③現在の中級生活水準(全国平均ではない)をベースに考えて、年金(国民年金、厚生年金、年金共済)の給付額水準が、年間360万円以上あり、現役引退後の老後の生活レベルの維持が図られていること。

夫婦ともに年金を受給している場合、生計を別にする場合は一人ひとりを一世帯とし、生計を一にする場合は二人で一世帯として、一世帯に対して給付するなどの措置も必要。

【関連記事】

○ 土地政策を考える

○ 産業の空洞化は国家・経済を崩壊

○ 日本経済の為にはドッチが望ましい?

奇しくも、2014年6月6日(金)と7日(土)の二日に亘り、今後の会社の在り方、生産拠点の在り方について、全く逆の方針を出した会社が二社、朝日新聞の経済欄に取り上げられていました。

一社はマツダ、もう一社はシスメックスです。

マツダ株式会社は、皆さんよく御存じの、広島県安芸郡に本社をおく、乗用車・トラックなどの製造、販売を行う会社です。

「現在の“円安”が会社の業績を好調にしているが、将来“円高”になったときに備え、国内工場の能力増強は積極的に考えず、海外の生産を増やす」と言っている。

マツダは生産の8割が国内産で、その8割を輸出する旧来型のビジネスモデルを維持している会社です。

しかしここにきて、他社と自社を比べる傾向が強くなり、他社の海外生産割合に対して、自社の海外生産が少な過ぎると考えているようです。

会社が生き残るためには、コスト低減に繋がる海外生産を増やすべきだとの考えのようです。

ここで言うコスト低減とは、低賃金に支えられた低単価の部品輸入や製品販売であろうかと思います。

一概にそうだとは言いきれませんが、敢て言うなら、低コストの輸入部品を全面的に使用し、車体価格の低減により販売拡大を図ってきたトヨタでは、低い技術・責任感の下で製造された部品の劣悪さから、多くのリコールを余儀なくされています。2009年以降、毎年のようにリコールが発生し、これによる費用面の負担は年1000億円を超える事態となっています。果たしてコストの低減は図れたのでしょうか。

シスメックス株式会社は、神戸市中央区に本社をおく、臨床検査機器、検査用試薬ならびに関連ソフトウェアなどの開発・製造・販売・輸出入を行う会社です。

加古川市の新工場『アイスクエア』が公開されたとのニュースですが、同社では、「製造業では工場の海外移転が続いているが、逆に国産にこだわって品質の高さをアピールし、需要拡大を狙う」との考え方です。

わが国の労働者の技術習得力は、他のどの国よりも優れていると言われています。高い技術を末永く継承していくには、国内の生産拠点の維持拡大が必要不可欠と思います。そこで働く人々の賃金をどうするかは、また別の観点から決めることになると思います。

現在のわが国経済を危機的状況にしている要因は何か。それは以前から力説しているように、歳入、即ち税収が減少しているからに他ならないと思います。

それでは、なぜ税収が減少しているのでしょうか。

一つには労働人口の減少→少子化を挙げることができます。

また、一つには未就労者、低賃金・臨時雇用社員(非正規社員)の増加、そして未就業高齢者の増加ではないでしょうか。

これらは、社会全体の所得減少を招いています。

この二点を一言でいえば、就業場所・機会及び賃金が減少した結果と言わざるを得ません。

少子化の原因の一つもここにあると思いますが、少子化については他で語るとして、経済面の大きな原因は、

①生産拠点の海外移転→産業の空洞化であり、

また、国際化の象徴的な一つとして、

②外国人労働者の受け入れ

を挙げることができます。

会社を存続させることは優先事項ではありますが、その手段がやおら“海外生産”であるとは思えません。

次に重要なのは、会社存続・発展策をとりつつ社会の維持に貢献することだと思います。

社会貢献と言えば、最近流行っているメセナ活動と短絡しがちですが、そのようなものでなく、社会的にもっとベーシックな社会構成・システムを維持することへの貢献ではないかと思います。

かつて会社の経営者はこう言いました。

「会社の役目は、先ず利益をあげること。そして、たっぷり税金を納めることだ。」

と。

安倍自民党政権は、現在38.01%の法定実効税率(H24.3以降事業年度から復興特別法人税10%を加算)を平成27年3月以降事業年度から三年間で20%台に減税しようとしています。(復興特別法人税は平成27年で終了し、法定実効税率は現状ベースで35.64%になる。)

全ての法人をこの対象とするのではなく、

①空洞化した生産拠点の国内回帰を実施した企業と海外生産拠点をもたない企業、

②正社員雇用比率が○○%以上の企業、

③65歳以上の高齢者を全正社員の○○%以上、70歳・80歳まで雇用している、あるいは雇用しようとしている企業、

など、社会所得の増加や社会保険給付金の減少に寄与している企業に限って減税対象とするくらいの思い切りが必要ではないかと思います。

“国を憂う気持ち”が普通にあるならば、社会所得の増加および歳入歳出バランスに寄与することが、経済界、産業界の責務ではないでしょうか。

政治・経済とよく言われます。政治と経済は数学で云うところの“必要十分条件”の関係にあると思います。どちらかを良くするためにもう一方を犠牲にするということは成り立ちません。一方が良くなれば片方も良くなり、一方が悪くなれば、もう一方も悪くなる関係にあります。

社会に果たす企業の役割が如何に重要かを物語っている表れだと思います。

【関係サイト】

○ マツダ株式会社(会社概況)

○ シスメックス株式会社(企業概要)

【関連記事】

○ 不況からの脱出

○ 人(社員)を大切に!

○ プチプラの台頭・わが国経済は大丈夫?

○ 国家の基本理念

○ 土地政策を考える

○ 産業の空洞化は国家経済を崩壊させる

○ 景気回復の決め手は?

2014年6月12日、かば焼きでなじみ深いニホンウナギ(Japanese Eel)について、国際自然保護連合(IUCN)は、生物の絶滅危機に関する情報を紹介する「レッドリスト」改訂版に掲載し、『絶滅危惧1B類』として指定しました。

絶滅危惧1B類;近い将来野生で絶滅する危険性が高い

二年後、2016年に南アフリカで開催が予定されている第17回ワシントン条約締約国会議でどのような結論が出るか、関心が高まります。

一方、農林水産省では、卵からの完全養殖が2010年に成功しているとのことですが、これは研究レベルでのことです。一日も早く“近大まぐろ”のように「コマーシャルベースでの完全養殖が実現すればいいのに」と思います。

【関係サイト】

○ 国際自然保護連合(IUCN)日本委員会

○ IUCNレッドリスト・データベース検索ページ

○ NHK NEWS WEB

○ ワシントン条約 ― 外務省

○ 農林水産省HP世界初「ウナギの完全養殖」に成功

○ 農林水産省 農林水産技術会議

○ 近畿大学水産研究所 近大養殖魚図鑑

○ 2008.10近大ニュースレター

【関係情報】

放送作家の鈴木おさむ氏が、妻であるお笑いトリオ“森三中”の大島美幸さんの名前「美幸」という文字の入れ墨(いれずみ)を、2011年に自身の背中に入れていたことが2014年3月14日に話題となりました。

入れ墨とは、針や刃物で皮膚に傷をつけ、その傷に色素を入れて着色し、文字や文様・絵柄などを描いたものです。

最近は、肌に転写する「タトゥーシール」もあり、ファッションの一部として用いられています。

転写シールような“消せるタトゥー”により、「入れ墨は消せないが、タトゥーは消せる」といった誤った認識が広まっています。

「タトゥー(Tattoo)」は欧米における呼び名であって、入れ墨のことです。

入れ墨の起源は、洋の東西を問わず多々言及されていますが、個体識別やシャーマニズム等で畏怖の念を抱かせること、刑罰などの目的で行われたものなどであると思われます。

1960年代以降においては、米国を始めとして、オカルト的、ファッション的な目的で入れ墨をする人が増えてきました。

日本や中国、韓国においては古くから、反社会的な組織の構成員の多くが組織への帰属意識の表れとして用いてきたようです。

また、最近では女性が眉毛などの恒久的美容措置として用いている人がいるようです。

私が中学生の時、社会科の教諭から「入れ墨は軽犯罪法違反になる。」との話があり、疑うことなくそう思ってきましたが、どうやら勉強不足だったようです。

1948年(昭和23年)の新軽犯罪法の公布とともに、違式詿違条例(いしきかいいじょうれい)が廃止されたため、現在の日本では入れ墨に対する規制法は存在しません。

ただし、自治体毎の条令で、入れ墨をした者の入場を禁止したり、公衆の目に触れさせることを禁止したりしています。これらの条令に違反すると、建造物侵入罪(刑法130条)、暴力団対策法、青少年保護育成条例等に抵触し、処罰されることとなります。

反社会性ばかりが取沙汰されてきた入れ墨ですが、最近では憧れや愛の『対象との同一化』を図るための自己表現ともなりつつあり、入れ墨を文化として広く受け入れようとする風潮もあります。

が、一方で、上述したように条例で規制もされます。日本では暴力団員を始めとする反社会的勢力構成員が、『入れ墨は威勢を示す手段として用いている』との考えを払拭することができず、社会的に相応しくないことと考え、規制しているようです。

また、モラルリスク、医学的リスクの観点から、生命保険には加入できず、契約後分かった場合には契約解除、告知義務違反の対象となり、保険金を受け取った後に発覚すると、詐欺罪で訴訟されることがあります。

【関連資料】

○ 刑法

○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

○ 東京都 青少年の健全な育成に関する条例

○ 兵庫県 青少年愛護条令の運用

○ 違式詿違条例(いしきかいいじょうれい)