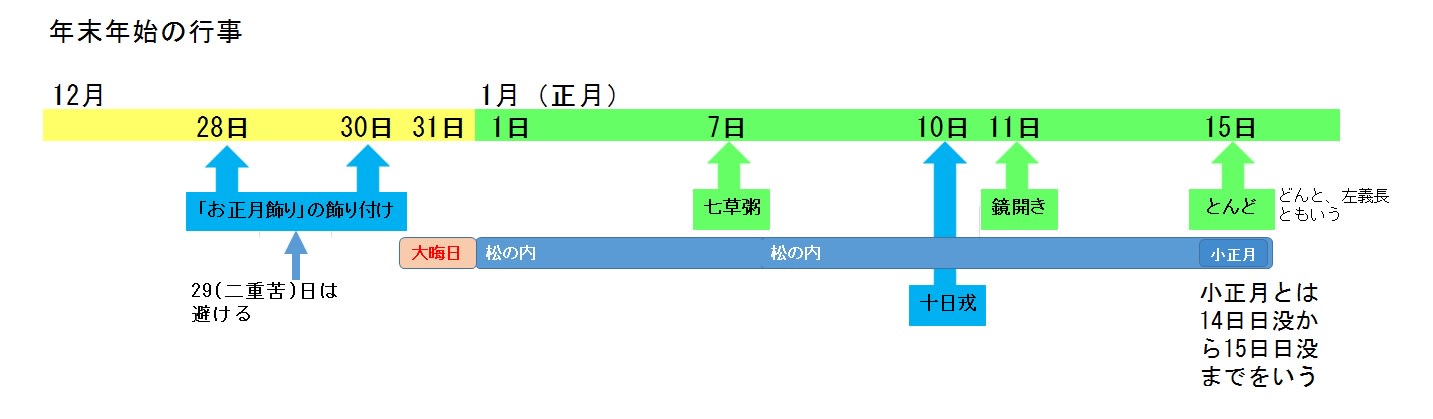

1月11日は鏡開き〔かがみびらき、=鏡割(かがみわり)〕をする日です。

これは、正月に歳神様に供えた鏡餅(かがみもち)を下げて善哉や汁粉、雑煮などにして食べることにより、無病息災などを祈り、神仏に感謝する古来の正月行事です。

それでは、鏡餅以外の注連飾り(しめかざり)、注連縄(しめなわ)、門松(かどまつ)などのお正月飾りはいつどのようにして仕舞うのでしょうか。

これらは、本来は元旦(1月1日日の出)から15日日没までの「松の内」の最終、14日日没から15日日没までの小正月(1月7日とする地域もある。)に行われる「左義長(さぎちょう、三毬杖)=とんど焼き(どんと)」で燃やします。地域や神社によって日が異なるので、実施される時迄にこれらのお正月飾りを持参しておき、お焚き上げをしてもらうようにしましょう。

『お正月飾り』の仕舞い方は分かりましたが、遡って、飾り付けは何時しなければならないのでしょうか。

常識的には元日前にはしておかなければならないと思いますが、習慣・風習としてどうなのだろうか。

『お正月飾り』とは、新年の歳神様をお迎えする清められた場所、通り道を示すもので、門松・松飾り、注連飾り(しめ飾り)・注連縄(しめなわ)、玉飾り、餅花、輪じめ、床の間飾り(床飾り)、座敷飾り、掛け軸、生花、神棚飾り、鏡餅、羽子板、破魔弓など様々なものがあります。

これらの『お正月飾り』の飾り付けを12月31日に行うのは、神道では「一夜飾り」・「一日飾り」と言って神を疎かにするということから避けることとされています。

また、俗説ですが、29日は「二重苦」に繋がるとして避けるように言われています。

したがって、良い時期としては“末広がり”がイメージされる28日か、「一夜飾り」「一日飾り」にならない30日になると思います。

【関連記事】

○ とんどまつり(左義長)