新年明けましておめでとうございます。

今年は「とら年」です。

「寅」であって「虎」ではありませんが、音が同じことから、イメージするのは

干支(えと)は庚寅(こういん、かのえとら)です。

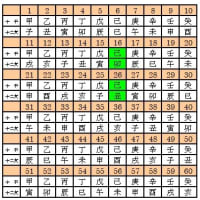

干支(かんし、えと)は、中国の陰陽五行思想(おんみょうごぎょうしそう)に基づいており、十干と十二支を“陰と陰”、“陽と陽”で組み合わせた、60組を一周する周期の暦です。“陰と陽”の組み合わせが無いので、「10×12=120」ではなく、半分の60組になります。六十干支(ろくじっかんし)といいます。

十干は次の10種類です。

甲(こう、きのえ) <木の兄>

乙(いつ、きのと) <木の弟>

丙(へい、ひのえ) <火の兄>

丁(てい、ひのと) <火の弟>

戊(ぼ、 つちのえ) <土の兄>

己(き、 つちのと) <土の弟>

庚(こう、かのえ) <金の兄>

辛(しん、かのと) <金の弟>

壬(じん、みずのえ) <水の兄>

癸(き、 みずのと) <水の弟>

十二支は次の12種類です。

子(し、 ね)

丑(ちゅう、うし)

寅(いん、 とら)

卯(ぼう、 う)

辰(しん、 たつ)

巳(し、 み)

午(ご、 うま)

未(び、 ひつじ)

申(しん、 さる)

酉(ゆう、 とり)

戌(じゅつ、いぬ)

亥(がい、 い)

十干十二支の組み合わせ順は次の通り。

西暦年の下一桁が“0”の年が庚の年になります。

西暦年を12で割って6が余る年が寅の年となります。

西暦年を60で割って30が余る年が庚寅の年になります。

庚(こう)は、陰陽五行説では『金(ごん)』性の『陽』に割り当てられており、ここから日本では「かのえ:金の兄」といいます。

『金』は金属や鉄、『庚』は斧や刀など大きくて硬い金属を象徴するとのこと。

『庚』の字は同音の「更」に繋がり、草木の成長が止まって新たな形に変化しようとする状態を指しているとのことです。

「恵方(えほう)」は十干で決まります。庚の年の恵方は庚(かのえ)と申(きのえ)の間の方位で、西と西南西の間になります。恵方には、その年の福徳を司る神、歳徳神(としとくじん)が降臨し、立春から節分までの一年間、“諸事に大吉”とされる方位です。

十二支の「寅」は「�柞(いん)」で、“動く”を意味し、春が来て草木が発生する状態を表しているとのことです。

なにかが始まるのでしょうか

なにかが変わろうとするのでしょうか

寅年は参議院選挙が行われ、翌年に統一地方選挙を控える年です。

地方政治家たちは自分に近い人物が参議院議員になれば、翌年の統一地方選挙で有利になると考え、参議院選挙に力を入れて運動する。このため、参議院選挙の投票率が上昇すると云われています。

庚寅(かのえ・とら)年の歴史的出来事は紀元前からの記録がありますが、体制の変化などに関わる出来事として次のことを挙げることができます。

○630年(舒明2年)8月5日

第1回遣唐使を派遣。(犬上御田鍬、藥師惠日)

○930年(延長8年)6月26日

清涼殿に落雷。公卿2人が即死。

菅原道眞の怨霊との噂が流れる

○1590年(天正18年)7月5日

豊臣秀吉の天下統一成る。

(北條氏直が小田原城を開城して秀吉に降伏。)

○同年7月13日

豊臣秀吉が徳川家康に関東8国を与え、

8月1日、徳川家康が江戸城に入城。

○1830年(文政13年)8月4日

明治維新のキー・パーソン、長州藩の討幕の志士達に思想的影響を与えた吉田松陰が現在の萩市で生誕。

○1890年(明治22年)12月3日

北里柴三郎らがジフテリア、破傷風の血清療法を発表。

○1950年(昭和25年)9月3日

ジェーン台風が上陸。

関西を中心に、死者行方不明者539人を出す甚大な被害を齎した。