沖縄戦を通じて言えること、軍隊(陸軍)と言えども士官クラスは殆どが士官学校出身で戦時法律に精通しており、軍服を着たキャリア官僚と言われるほど頭脳明晰だった。

軍事史学会副会長の原剛氏によると、沖縄戦を巡る「戦場地域の行政責任」は次のように説明されている。

「実際に、米軍が上陸する二カ月前の1945年1月に軍司令官・参謀長・各部長・幕僚などが集まり、戒厳令に関する検討を行っているが、結局は戒厳令の宣告を大本営へ具申するに至らなかった。

このため、第三十二軍司令官は、戦場地域の住民の避難・保護についての責任を形式的には持たないことになり、あくまで県知事に責任に責任があるという形式が貫かれていた。」(『沖縄戦「集団自決」の謎と真相』)

沖縄戦に際して、軍は戒厳令について検討はしたが執行はせず、行政責任は最後まで県知事に委ねられた。

■安仁屋政昭ー苦し紛れの「合囲地境」

安仁屋政昭沖縄国際大学名誉教授は、沖縄戦でも戒厳令が施行されない限り、民間に対する命令権は行政側(県知事)にあると反論され、狼狽した。 ちなみ

安仁屋教授は「軍命派」の理論的リーダーであると同時に「大江・岩波集団自決訴訟」の被告(大江)側の応援団である。

そして安仁屋教授は、苦し紛れに「合囲地境」と言う聞きなれない新概念を捻りだして「合囲地境」は、「戒厳令と同等の軍命が可能」と軍命を主張した。

だが、誰にも相手にされず以後沈黙したままである。

■軍と行政を峻別した太田少将

「沖縄県民斯く戦えり」で有名な太田少将も、軍民の役割分担を充分心得ていた。

太田少将は、沖縄県の実情を報告するのは県の職務だが、「県には既に通信力なく、32軍司令部また通信の余力なしと認めらるるに付き」、県に代わって「緊急御通知申し上げる」と、自身の「越権行為」の弁明に電文の大半を費やしている。

電文「沖縄県民斯く戦えり」の冒頭部分

沖縄県民の実情に関しては、県知事より報告せらるべきも、県には既に通信力なく、32軍司令部また通信の余力なしと認めらるるに付き、本職、県知事の依頼を受けたるに非ざれども、現状を看過するに忍びず、これに代わって緊急御通知申し上げる。

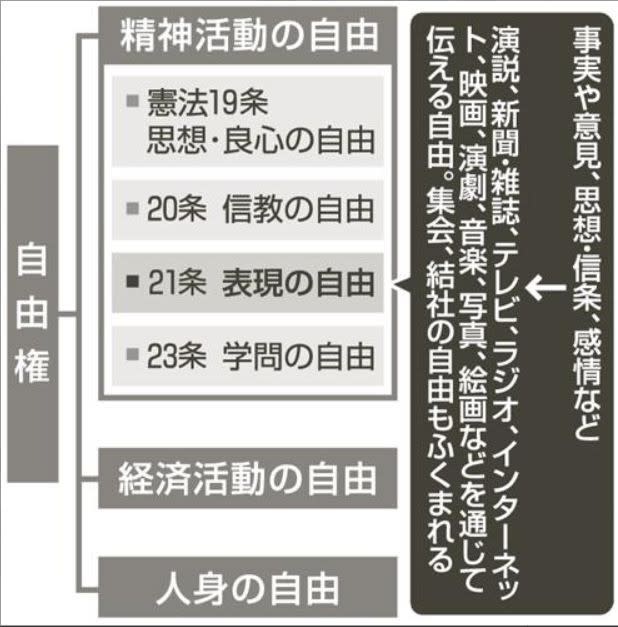

軍隊が民間に命令できるのは、戒厳令が執行されたときであり、沖縄戦当時、戒厳令は執行されていなかった。

太田少将は自決直前の今わの際にも戦場現場の軍と行政の責任分担について峻別していた。

★

戦時中に、よく言えば「利用」され、悪く言えば「悪用」された言葉に、「軍の命令」という言葉だ。

実際には命令は発せられていなくとも、また軍が命令する権限がない場合でも、沖縄県民は当時の社会風潮から「軍命」と言った方が万事迅速に行動に移す傾向にあった。

例えば「○○へ集合」という場合でも迅速を期す場合「軍命」という言葉が頻繁に悪用された。

県外疎開も実際に住民に命令出来る立場にあったのは行政側であったので、県外疎開を緊急課題と考えた軍は行政に協力を依頼した。

当初県外疎開に反対の風潮にあった県民に対して行政側は「軍命」を利用した。

だが「軍命」も頻繁に利用(悪用?)されると住民側もこれに従わないようになってくる。 オオカミ少年の例えというより、そもそも軍命なんて軍が民間に下すものではないということは一部には知れ渡っていたのだ。

『沖縄県史』第四巻には「集団疎開に対する県民の心境」として次のような記述がある。

≪当時の戦局からして、国家の至上命令としてどうしても疎開しなければならなかったのである。 刻々に迫ってくる戦火への不安、その中で県民は島を守るべき義務を軍部と共に負わされ、生活を軍部の専権にゆだねさせられた。

しかし、このような状況にあって、一家の中堅である男子壮年者は沖縄に留まり、老幼婦女子のみを未知の土地に送るという生活の不安や、肉親の絶ちがたい愛情に加うる、海上の潜水艦の脅威などから、住民は疎開の勧奨に容易に応じようとはしなかった。(略)

かくして昭和19年7月中旬垂範の意味で県庁、警察の職員家族が疎開し、同8月16日1回目の学童疎開を送り出すまで、学校、部落、隣組などにおける勧奨が燃え上がるなかで隣組の集会などに持ち込まれる流言、戦況に対する信頼と不安の錯そうなどから家族間は賛否の論議を繰り返し疎開を決意したり、取り消したり、荷物をまとめたり、ほぐしたりの状況を続けた。≫

沖縄県史の記述の中にも「命令」を「利用」した当時の緊迫した状況が読み取れる。

学童疎開も「従わなければならない」という意味では軍どころか「国家の至上命令」としておきながらも、「住民は疎開の勧奨に容易に応じようとはしなかった」というくだりでは、命令ではなく勧奨と言葉の使い分けをしている。

>家族間は賛否の論議を繰り返し疎開を決意したり、取り消したり、荷物をまとめたり、ほぐしたりの状況を続けた

「軍の命令」が親兄弟の命を奪わねばならないほど厳格なものだったら、賛否の論議の余地はなかっただろうし、疎開命令に対しても絶対服従であり、荷物をまとめたりほぐしたりも出来なかっただろう。

むしろ米軍来襲におびえて、荷物をまとめたりほぐしたりする住民の様子は、米軍上陸を目前にしてパニックになり、「自決すべきか生き延びるべきか」と迷ったあげく、結局グループのリーダーの決断に委ねた座間味、渡嘉敷両村の住民の心境に相通ずるものがあるのではないか。

どちらの場合も一家の主が拒否しようと思えば出来た。

学童疎開を拒否した家族は結局戦火に巻き込まれ多くの被害者をだし、集団自決を拒否した家族は戦火を生き延びた。

軍命という言葉は、戦時中は行政側や一部民間団体に利用され、戦後は左翼勢力によって悪用されている。

以下は世界日報の引用です。

真実の攻防 沖縄戦「集団自決」から63年 3部<13>

軍・行政が住民疎開に尽力

「南西諸島守備大綱」で詳細な指示

今年6月23日の「慰霊の日」、沖縄県南部にある摩文仁の丘の「平和の礎(いしじ)」に刻まれた戦没者の前で手を合わせる遺族(敷田耕造撮影) 今年6月23日の「慰霊の日」、沖縄県南部にある摩文仁の丘の「平和の礎(いしじ)」に刻まれた戦没者の前で手を合わせる遺族(敷田耕造撮影) |

沖縄の地で米軍を迎え撃つ日本軍は、敵の圧倒的な攻撃力をいかに封じ込め、反撃するかに心を砕くとともに、沖縄県民の疎開にも配慮した。

軍が沖縄県庁と疎開計画を立案したのは昭和十九年の夏ごろから。重点を置いた島外疎開については、戦闘開始までに沖縄本島約十万人、八重山群島約三万人が九州・台湾に避難できた。

一方で、疎開住民を輸送する船舶の不足、疎開先の受け入れの限界などの事情から、軍は島内疎開も視野に入れていた。この一環として十九年暮れに策定されたのが「南西諸島警備要領」。その特徴と経緯を、沖縄守備隊第32軍高級参謀、八原博通・元陸軍大佐の著書『沖縄決戦』(読売新聞社、昭和四十八年)から、紹介する。

〈本要領中、最も注意すべきは、住民を当然敵手にはいるべき本島北部に移すことであった。一億玉砕の精神が、全国土に横溢(おういつ)していた当時、これは重大な決断であった。私は、軍司令官に相談申し上げた。「サイパンでは、在留日本人の多くが玉砕精神に従って、軍とともに悲惨な最期を遂げた。しかし沖縄においては、非戦闘員を同じ運命を辿(たど)らせるべきでない。アメリカ軍も文明国の軍隊である。よもやわが非戦闘員を虐殺するようなことはあるまい。もし島民を、主戦場となるべき島の南部に留めておけば剣電弾雨の間を彷徨(ほうこう)する惨状を呈するに至るべく、しかも軍の作戦行動の足手纏(まと)いになる」といった主旨を述べた。こういうと、一見語勢が強いようだが実はそうではなく、私も内心軍司令官のお叱りを受けるのではないかと、声をひそめて申し上げたのであった。ところが、軍司令官は、よく言ってくれたとばかり、直ちに裁断を下されたのである〉

戦闘に参加・協力できる県民を除いて六十歳以上の老人、国民学校以下の児童とその世話をする女子は十数万人と、八原参謀は読んだ。だが、米軍の日増しに激しくなる空襲や家族がバラバラになることを嫌い、北部疎開は思うように進まなかった。結局、五万人ほどが北部に疎開した。

着任して間もない島田叡知事は沖縄県民の食料確保のために、わざわざ台湾総督府に出掛け談判した。結果、台湾米約十万袋を獲得し、この海上輸送にも成功した。

六月上旬、東京・目黒の防衛省防衛研究所の戦史資料室を訪ねて、「軍命」「沖縄戦」「第32軍」の中から、三十点余りの資料を閲覧した。八原参謀の『沖縄決戦』の下書きとなったノートのコピーや、米国から戻された作戦資料などもあったが、南西諸島警備要領そのものはなかった。

ただ、沖縄のジャーナリスト、上原正稔氏が翻訳・編集した『沖縄戦アメリカ軍戦時記録』(三一書房、昭和六十一年)に掲載されている「南西諸島守備大綱」が、この南西諸島警備要領と同一のものと推定される。

タイトルが違うのは、米軍が押収した日本軍機密文書の英訳を上原氏が日本語に直したものだからだ。『沖縄戦アメリカ軍戦時記録』によれば、極秘扱いのこの文書は、「閣議決定による国家総動員法の要旨に基づき、球一六一六部隊(第三十二軍司令部)牛島満司令官及び、沖縄県知事、鹿児島県知事の命令により、次の付属文書を提出する」という文から始まっている。その内容は、八原参謀の手記と重複するものだが、「南西諸島守備大綱」の方がより住民の疎開について詳細な指示がなされている。日本軍が駐屯した島の島民への指示も記載されている。

「船舶の事情により、予期される戦闘地区から事前に疎開できず、しかも、軍隊のいる島の島民は、敵軍の砲撃の被害を少なくするために、それぞれ身を守るための壕(ごう)を掘らねばならない」

また、「(住民の)混乱を避け、被害を少なくするために、島民を適当な場所に疎開、あるいは、離島に疎開させること」とも記している。

専門家によれば、避難壕を造ることや安全な場所に島民を誘導するという仕事は、村長、助役ら行政担当者と、戦闘部隊を後方から支援する基地隊が中心になって行うという。つまり、軍も行政も住民保護に心を砕いたのである。

こうした事実を踏まえれば、精神的に限界状況にあった住民が集団自決に踏み切ったことを取り上げて、「日本軍は住民を守らない」などという左翼の主張がいかに的外れで、「反日運動のために捏造(ねつぞう)されたスローガン」にすぎないかが明白になる。

実際は、全国各地から召集された日本人がわずかな武器を手にして、日本を、そして沖縄を守るために貴い命をささげたのである。もし、日本軍が沖縄に一兵士も送らなかったならば、果たしてどうなっていただろうか。北方領土や樺太がソ連領になったように、沖縄もまた米国の一部になっていたかもしれない。

(編集委員・鴨野 守)(世界日報掲載:6月29日)

【おまけ】

下記動画、「you tube で見る」をクリックすると再生できます。

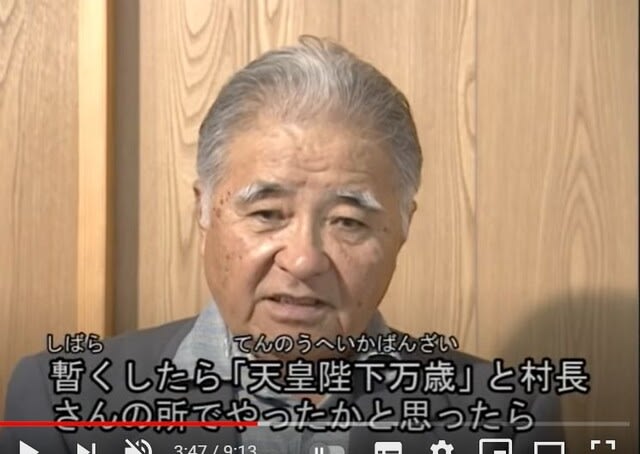

最初に「北山(ニシヤマ)に集合」と言ったのは安里巡査の相談を受けた赤松隊長の助言であり、少なくとも「命令」ではない。 それが最終的に「赤松隊長の自決命令に」変化していく過程は、まるで伝言ゲームのようである。(伝言ゲームで自決命令など出すはずはなく、それを実行する人もいない)

上記動画で「巡査」というのは、安里巡査のこと。

島外の出身で渡嘉敷島に新しく赴任した安里巡査(戦後比嘉家の養子となり比嘉喜順と改姓)は、島民に避難場所を指示するほど島の地形に精通していなかった。

本島から渡嘉敷島に赴任したばかりの若いおまわりさんが、島を取り囲んだ米軍の「鉄の暴風」に遭遇し、住民を避難させるため悪戦苦闘する。

安里氏は渡嘉敷島の「集団自決」当時、島に駐在した警察官だが、「鉄の暴風」の著者の太田良博記者は、安里氏が戦後沖縄に在住していたにもかかわらず、何故か安里氏には一度も取材をしていない。

渡嘉敷島の駐在であった安里巡査は、集団自決の現場を目撃した生き残り証人として最重要証人であり、曽野綾子氏の『集団自決の真相』には登場する。

改めて安里氏の証言を読むと、『集団自決の真相』やその他の文献で断片的に得た知識が一つの線となって繋がってくる。

下記に『集団自決の真相』に登場する安里喜順氏の関連部分を抜書きしておく。

渡嘉敷島「集団自決」の真相を解く鍵は安里喜順氏の証言の中にある。

曽野さんが、当時の渡嘉敷村村長だった古波蔵惟好氏に取材した時の様子を次のように記している。(『集団自決の真相』より抜粋)

「安里(巡査)さんは」と古波蔵氏は言う。

「あの人は家族もいないものですからね、軍につけば飯が食える。まあ、警察官だから当然国家に尽したい気持もあったでしょうけど。軍と民との連絡は、すべて安里さんですよ」

「安里さんを通す以外の形で、軍が直接命令するということほないんですか」

「ありません」

「じゃ、全部安里さんがなさるんですね」

「そうです」

「じゃ、安里さんから、どこへ来るんですか」

「私へ来るんです」

「安里さんはずっと陣地内にいらしたんですか」

「はい、ずっとです」

「じゃ、安里さんが一番よくご存じなんですか」

「はい。ですから、あの人は口を閉して何も言わないですね。戦後、糸満で一度会いましたけどね」

古波蔵村長が軍から直接命令を受けることはない、と言い、あらゆる命令は安里氏を通じて受け取ることになっていた、と言明する以上、私は当然、元駐在巡査の安里喜順氏を訪ねねばならなかった。赤松隊から、問題の自決命令が出されたかどうかを、最もはっきりと知っているのは安里喜順氏だということになるからである。

曽野氏は、『鉄の暴風』(昭和25年初版)の著者が安里氏に一度の取材もなく記事を書いた様子を次のように書いている。

おもしろいことに、赤松大尉の副官であった知念朝睦氏の場合と同じように、安塁喜順氏に対しても、地元のジャーナリズムは、昭和四十五年三月以前に訪ねていないことがわかったのである。問題の鍵を握る安里氏を最初に訪ねて、赤松隊が命令を出したか出さないかについて初歩的なことを訊き質したのは、例の週刊朝日の中西記者が最初であった、と安里氏は言明したのである。

一方、地元マスコミだけでなく、本土新聞でも取り上げる証言者に安里氏の名前は出てこない。

小さな島の唯1人の警察官で、不幸にも「集団自決」に遭遇した最重要証人である安里氏を主題する地元マスコミは一社もない。

安里氏の証言は地元マスコミでは無視されている照屋昇雄さんや金城武徳さんの証言とはほぼ完全に一致している。

地元マスコミが避ける証言者の言葉に、真実がある。

沖縄県警察史 平成5年3月28日 (1993.3.28)発行

第2巻第3章 警察職員の沖縄戦体験記より抜粋

比嘉 喜順(旧姓・安里、当時 那覇署渡嘉敷駐在所)

安里喜順氏の証言-2

赤松隊長に面会

艦砲が激しくなって渡嘉敷の山は焼けてシイジャー(しいの木)だけが残っていた。

阿嘉島にも水上特攻隊が駐屯していた。

その頃渡嘉敷島には招集された防衛隊員がいたが、小さい島なので招集されても家族のことが心配になり、自宅に帰って家族の面倒を見ながらやっていた。

防衛隊員は軍と一緒に仕事していたので情報はよく知っていた。その防衛隊員の人たちが敵は阿波連に上陸して次は渡嘉敷島に上陸して来ると言うので、私は慌ててしまった。

赴任してまだ間がなく現地の情勢も良く分からない頃だったので、米軍が上陸して来たら自分一人で村民をどのようにしてどこに避難誘導をしようかと考えたが、一人ではどうする事もできないので軍と相談しようと思い赤松隊長に会いに行った。

赤松部隊の隊長は民家を借りていたが、昼は海岸の方に行っていた。その海岸は秘密地帯になっていたらしく、私は行ったことはなかった。

赤松部隊は特攻を出す準備をしていたが艦砲が激しくなって出せなくなり、船を壊して山に登ったと言うことであったので、私は赤松隊長に会って相談しようと思いその部隊を探すため初めて山に登った。

その時は大雨でしかも道も分からず一晩中かかってやっと赤松隊に着いた。その時、赤松部隊は銃剣で土を掘ったりして陣地を作っていた。私はそこで初めて赤松隊長に会った。

住民の避難誘導の相談

このような状況の中で私は赤松隊長に会った。

「これから戦争が始まるが、私達にとっては初めてのことである。それで部落の住民はどうしたら良いかと右往左往している。このままでは捕虜になってしまうので、どうしたらいいのか」と相談した。すると赤松隊長は、「私達も今から陣地構築を始めるところだから、住民はできるだけ部隊の邪魔にならないように、どこか靜かで安全な場所に避難し、しばらく情勢を見ていてはどうか」と助言してくれた。私はそれだけの相談ができたので、すぐ部落に引き返した。

赤松部隊から帰って村長や村の主だった人たちを集めて相談し、「なるべく今晩中に安全な場所を探してそこに避難しよう」と言った。その頃までは友軍の方が強いと思っていたので、心理的にいつも友軍の近くが良いと思っていた。全員が軍の側がいいと言うことに決まり避難する事になった。部落から避難して行くときは大雨であった。

私が本島にいた時もそうであったが、その頃は艦砲や空襲に備えてそれぞれ防空壕や避難小屋を作っていた。私が渡嘉敷に赴任する前から渡嘉敷島の人たちは、恩納河原に立派な避難小屋を作ってあった。

私は恩納河原にこんな立派な避難小屋があることを知らなかった。避難して行ったところは恩納河原の避難小屋の所ではなく、そこよりはずっと上の方で、赤松部隊の陣地の東側であった。部落を出発したのは夜で、しかも大雨であった。真っ暗闇の中を歩いてそこに着いたときには夜が明けていた。その時部落の人たちのほとんどが着いて来ていたと思う。避難して来た人たちの中には防衛隊員も一緒にいた。

渡嘉敷島の玉砕

私は住民の命を守るために赤松大尉とも相談して、住民を避難誘導させたが、住民は平常心を失っていた。

空襲や艦砲が激しくなってから避難しているので、部落を出発する時からもう平常心ではない。

集まった防衛隊員達が、「もうこの戦争はだめだから、このまま敵の手にかかって死ぬより潔よく自分達の手で家族一緒に死んだ方がいい」と言い出して、村の主だった人たちが集まって玉砕を決行しようという事になった。

私は住民を玉砕させる為にそこまで連れて来たのではないし、戦争は今始まったばかりだから玉砕することを当局としては認めるわけにはいかないと言った。しかし、当時の教育は、「生きて虜囚の辱めを受けず」だったので、言っても聞かなかった。

そこで「じゃあそれを決行するのはまだ早いから、一応部隊長の所に連絡をとってからその返事を待って、それからでも遅くないのではないか」と言って部隊長の所へ伝令を出した。

だがその伝令が帰って来ないうちに住民が避難している近くに迫撃砲か何かが落ちて、急に撃ち合いが激しくなった。

そしたら住民は友軍の総攻撃が始まったものと勘違いして、方々で「天皇陛下万歳、天皇陛下万歳」と始まった。その時、防衛隊員は全員が敵に遭遇した時の武器として、手榴弾を持っていたと思う。

その手榴弾を使って玉砕したが、幸か不幸かこの手榴弾は不発が多く玉砕する事ができない人たちがいた。

玉砕できなかった人たちが集まって、友軍の陣地に行って機関銃を借りて自決しようと言うことになって、自分たちで歩けるものは一緒に友軍の陣地に行ったが、友軍はそれを貸すはずがない。そこでガヤガヤしているうちにまた迫撃砲か何かが撃ち込まれ、多くの人たちがやられた。

その時友軍に、「危険だから向こうに行け」と言われて、元の場所に帰ってきた。

その頃は全員の頭がボーとして何も考える事ができず、死のうが生きようがどうでもいいと言う気持ちで近くの広場で寝ていた。

その時自決するチャンスを失ってしまってそのままになった住民も多かった。

避難生活

あの広場で玉砕してから2、3日は飲まず食わずでいたと思う。それから段々と集まってきた場所が、あの避難小屋を作ってあった恩納河原であった。

それからは避難小屋での生活が始まった。山の畑を耕したり、芋を作ったり、ソテツで澱粉を作った りして食いつないでいたが、小さい離島なので、持っていた食料も底を尽き、山のソテツも取り尽くしてしまい、食料を探すのに必死だった。その頃船 が沈められて、海岸にはよくメリケン粉や缶詰などが流れ着いていたので、それを拾って食べたこともあった。

渡嘉敷港の近くに友軍の食糧を積んであったので、私が赤松隊長に相談して防衛隊員などから力のある人を集め、その食糧を取ってきて友軍と民間で分けたこともあった。

赤松隊長は、「私たちは兵隊で戦って死ねばいいが、皆さんは生きられるだけ生きて下さい」と言って、自分たちの味噌や米を住民に分けてあげたりしていたこともあった。

米軍が上陸してからは、本島との連絡は全くできないので、私は赤松隊に行って情報を取りそれを住民に伝えていた。

七、八月頃になったら米軍からビラがばら撒かれた。それには「もう戦争は終わったから山から降りてきなさい」と書いてあった。

渡嘉敷島の住民の中にも、伊江島の住民の捕虜から情報を聞いて早く投降した人たちもいた。

そのとき私も軍と一緒に投降した。(沖縄県警察史 平成5年3月28日 (1993.3.28)発行 第2巻第3章 警察職員の沖縄戦体験記より抜粋 P768)

(昭和63年2月8日採話)

◇

この証言記録は戦後43年を経過した昭和63年に採話されている。

改めて説明するまでもなく、赤松隊長が自決命令を出したという主張が真っ赤な嘘であるということが、この証言からわかる。

何よりも、仮に、軍の命令による自決なら、自決に失敗した住民は当然「命令違反」で処刑の対象であったはずだ。

ところが、7、8月ごろまで赤松隊長と食料の分け合いをしていた事実や、情報交換をしていた事実から、軍の命令による自決が、嘘であることは自明である。

軍命説は、後年になってからの援護金申請のための方便であることが証明されているが、それを証明したのが、軍命説派である石原昌家沖国大名誉教授の調査によるというのは、いかにも皮肉である。

安里巡査の証言が、最重要だという理由は、安里巡査の当時の年齢と職務にある。

「集団自決」の生き残りは老人と子供が多かったため、既に物故した人が多かったり、当時幼かったため後の証言が他人の影響を受け信憑性に欠ける点が指摘され、それが真相解明の大きな妨げになっている。

更に問題を複雑にしているのは、「集団自決」の関係者が血縁・地縁で何らかの繋がりがありそれが証言者の口を重くしているという点である。

それに援護金支給の問題が絡むと、今でも黙して語らないお年寄りが多数いると聞く。

その点、当時渡嘉敷島の巡査であった比嘉さんは信憑性のある証言者としての条件を全て具備していた。

安里(比嘉)巡査は本島から赴任したばかりで渡嘉敷島の血縁社会には無縁の「よそ者」であり、、島の血縁・地縁社会とはつながりの無い新任の警察官だった。 従って安里巡査に地域共同体の呪縛はない。

安里巡査は、親族に「集団自決」実行者のいない証言者であり、赴任当時29歳という年齢的にも、村の指導的立場の警察官という立場からいっても、生存者の中で最も信頼のできる証言者のはずだった。

これだけの証言者としての条件を具備していながら、しかも戦後一貫して沖縄に在住しているのにもかかわらず、地元マスコミで比嘉(安里)さんに取材したものは1人もいないというのも不可解である。

その理由は?

比嘉さんが渡嘉敷島で起きた集団自決の「不都合な真実」を知っていたからである。

⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

今年6月23日の「慰霊の日」、沖縄県南部にある摩文仁の丘の「平和の礎(いしじ)」に刻まれた戦没者の前で手を合わせる遺族(敷田耕造撮影)

今年6月23日の「慰霊の日」、沖縄県南部にある摩文仁の丘の「平和の礎(いしじ)」に刻まれた戦没者の前で手を合わせる遺族(敷田耕造撮影)

</picture>

</picture>

:quality(70)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/4CQHOAF2HZMKZCSYEFUFZZCUO4.jpg)