昨日の大飯原発の活断層調査。

事前に、

規制委員会の委員長は「活断層につき、グレーなら停止を求める」旨を表明、

野田総理も「当然、結論を尊重する」旨を示している。

昨日の調査では、委員の感想はそれぞれ、らしい。

ネットで見た中では、中国新聞が意見を集めていた。

●島崎氏は「必要であれば(関電に)再調査を求める可能性も選択肢の一つ」と述べた。

●渡辺満久東洋大教授は、関電が断層はないとしていた敷地北側の試掘溝内で、F―6断層の延長とみられる断層を確認した。

断層がある地層の年代が分からず「今のところは(活断層であることを)否定できないという段階だ」としている。

● 南側の別の試掘溝では断層活動でできた粘土も見つかっており、調査団からは「地層が切れていた。年代を詰めないといけない」(岡田篤正おかだ・あつまさ立命館大教授)

●「地層を変位(ずれ)させる構造はあった。時代がいつなのか調べないと、活断層かは分からない」(広内大助ひろうち・だいすけ信州大准教授)との声が上がった。

ともかく、4日の会議で評価を議論する日程。

「問題なし」ならその日に結論付けることもあり得るとして、

「やっぱりダメ」の可能性があるなら、慎重を期して「再調査」とするのだろう。

従来より知見が進んで今、活断層に厳しい基準が使われる。

●「規制委は、原発の安全審査で「13万~12万年前以降に活動」としている活断層の定義を『40万年前以降』に拡大する方針を示しており、

これまで考慮されなかった断層も活断層と認定される可能性がある」

それと、原子力ムラの影響も薄れてきていることもあるから、それなりに客観的な判断に近いものがでることを期待する人は多いだろう。

社説として高知新聞がうまくまとめていたので最後に記録した。

ともかく、政治的な思惑とは別に、国内の稼働原発は再びゼロになる可能性がある。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●予断許さぬ初調査=危険性指摘の専門家参加-2日に実施、大飯原発断層・規制委

時事(2012/10/31-16:00)

関西電力大飯原発(福井県おおい町)で敷地内の岩盤の亀裂(破砕帯)が活断層と連動し、重要施設に影響を与える可能性が指摘されている問題で、原子力規制委員会は11月2日、発足後初めての現地調査を行う。 関西電力大飯原発(福井県おおい町)で敷地内の岩盤の亀裂(破砕帯)が活断層と連動し、重要施設に影響を与える可能性が指摘されている問題で、原子力規制委員会は11月2日、発足後初めての現地調査を行う。

調査団には、以前から危険性を指摘してきた専門家も含まれ、原子力規制庁幹部は「どうなるか全く分からない」と話す。

破砕帯が動く恐れがあると判断されれば、稼働停止を求める声が高まり、「原発ゼロ」が再び実現する可能性もある。

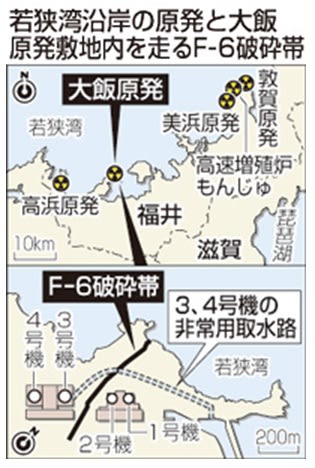

今回の調査対象は「F-6」と呼ばれる破砕帯。長さ約900メートルで、2、3号機原子炉の間を南北に走る。ずれて動けば真上にある3、4号機の非常用取水路に影響を与える恐れがある。

非常用取水路は、原子炉で発生した水蒸気の冷却や除熱ができなくなった場合に、海水を取り込んで冷やすための重要な施設。破砕帯が動くかどうかの判断基準は岩盤の硬さなどで、調査団は関電が行っているボーリング調査などの状況を確認する。

●大飯原発で新たに断層確認か~規制委初の調査

OurPlanetTv 11/02/2012 - 08:23

原子力規制委員会は2日、関西電力の大飯原子力発電所(福井県おおい町)の敷地内に活断層があるかどうかを確認する初の現地調査を実施した。

大飯原発は7月に3、4号機が再稼働し、現在、唯一運転している原発だが、規制委が活断層と判断した場合、運転停止を求める方針を示している。

問題となっている破砕帯「F―6」。2号機と3号機の原子炉建屋の間を南北に走り、3、4号機の原子炉冷却に必要な海水を取り込む設備を横切っている。関西電力は、活断層で出はないと否定してきた。

調査を終えた後、評価会委員の一人である渡辺満久東洋大学教授は、関西電力が公表してきた「F―6」とは別の位置に断層があったと指摘。活断層であるかどうかは分からないとしながらも、「可能性は高まった」と話した。

これに対し、他の委員は、断層の存在については同意しつつも、年代が明らかでないとして明言を避けた。4日に開催される評価会合で断層をどう評価するかが注目される。

規制委の田中俊一委員長は就任前から「(活断層の可能性が)グレーなら止める」と発言。

10月31日の記者会見でも、敷地内の断層が活断層と判明すれば、稼働中の3、4号機の運転停止を求める可能性があると言及した。

●ことば:破砕帯

毎日新聞 2012年11月02日

◇破砕帯

地下にかかる圧力によって地層がずれる断層活動の痕跡の一種で、ずれた断層面に沿って押しつぶされて砕けた岩石が帯状の層となって表れたもの。厚さ数センチ〜数メートルの場合が多く、大きな断層は大規模な破砕帯を伴うことが多い。大飯原発のほか、東北電力東通、日本原子力発電敦賀、北陸電力志賀、関西電力美浜の4原発と日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉もんじゅでも再調査が行われている。

●関電、大飯原発の断層「活断層でない」 規制委に中間報告

日経 10.31

関西電力は31日午後、稼働中の大飯原子力発電所(福井県)の敷地内の断層調査の中間報告を原子力規制委員会に提出した。「活断層ではないという評価を覆すデータはない」として従来評価は変えず、一部の専門家が指摘していた活断層の可能性を否定した。

関電は敷地内を通る「F―6断層」について、旧原子力安全・保安院から調査するよう指示を受け、8月から地盤を掘って断層の活動時期などを調べてきた。最終報告は年内にまとめる方針。

一方、大飯原発では原子力規制委員会も11月2日、活断層の可能性を指摘している専門家も交えて現地調査する。4日に評価会合を開き、規制委としての見解をまとめる。

●大飯原発、活断層なら「止めざる得ない」 規制委員長

日経 2012/10/31 20:47

原子力規制委員会の田中俊一委員長は31日の記者会見で、11月2日に現地調査する関西電力大飯原子力発電所(福井県)の敷地内の断層が活断層と判明すれば「止めていただくという判断をせざるを得ないかもしれない」と述べ、稼働中の3、4号機の運転停止を求める可能性に言及した。電力需給などには配慮せず「科学的に判断したい」と語った。

大飯原発の敷地内を通る「F―6断層」の真上には、非常時に原子炉を冷やすことを目的とした海水を取り込む施設がある。

耐震設計に関する現行の審査指針は、活断層の上に重要施設を置くことを認めていない。

2日の現地調査を受け4日に開く予定の評価会合で、活断層を認める結論が出た場合、関電の意見も聞いたうえで運転停止を求める。その場合、規制委には停止を命令する法的根拠がないため、行政指導で自主的な停止を促す見通しだ。

●「活断層」でも停止権限なし=大飯原発調査で原子力規制委員長

時事。(2012/10/31-20:06)

関西電力大飯原発(福井県おおい町)の敷地内岩盤の亀裂(破砕帯)が活断層と連動する恐れが指摘された問題で、原子力規制委員会の田中俊一委員長は31日の記者会見で、連動する可能性が高いと判断された場合の対応について「悩ましいのは今稼働しているものを法的に止める権利がない。行政的なお願いをすることになると思う」と述べた。

規制委は11月2日に外部の専門家を含めた調査チームが現地を視察し、同4日に評価会合を開く

●規制委判断を尊重=大飯活断層問題―野田首相

ウォール・ストリート・ジャーナル 2012年 11月 2日 18:02

野田佳彦首相は2日の内閣記者会とのインタビューで、関西電力大飯原発(福井県おおい町)の敷地内で岩盤の亀裂(破砕帯)が活断層と連動し、重要施設に影響を与える可能性が指摘されている問題に関し、「原子力規制委員会で(稼働の是非について)判断が出るならば当然、政府は尊重する」と述べた。

規制委の田中俊一委員長は、原発の重要施設に影響を与える活断層が判明した場合は、運転停止を求める考えを表明している。

●原発 活断層判断に再調査か

NHK 11月3日 4時19分

国内で唯一運転している福井県の大飯原子力発電所の断層について、国の原子力規制委員会は2日、現地調査を行いました。

規制委員会は調査結果をもとに、4日、活断層かどうかを評価する会議を開く予定ですが、島崎邦彦委員は追加調査の可能性を示し、活断層かどうかの判断には時間がかかることも予想されます。

大飯原発で2日行われた現地調査には、原子力規制委員会の島崎邦彦委員と、学会から推薦された専門家の合わせて5人が参加しました。

5人は地面の断面を見る「トレンチ調査」の現場で、「F-6破砕帯」という断層が活断層かどうかを検証するため地層を削るなどしたあと、「ボーリング調査」の現場で抜き取った筒状の地層の性質や硬さなどを調べました。

規制委員会は調査結果をもとに、4日、破砕帯が活断層かどうかを評価する会議を開く予定ですが、島崎委員は「必要があれば再調査の可能性もある」と述べ、追加調査の可能性を示しています。

また参加した専門家からは「断層運動によってできた粘土を確認した」という説明があった一方で、「非常に短い時間だったので限られた情報しかない」、「これから新たに資料を集めて破砕帯がいつどの程度動いているかを考えるべきだ」といった意見もありました。

規制委員会は、破砕帯の調査方法や活断層の判断基準について具体的に決めないまま現地調査を行っているため、活断層かどうかをどのように判断するかは不透明で、時間がかかることも予想されます。

●活断層か否か「ズレ」「浸食」判断困難 大飯原発で現地調査

産経 2012.11.2 22:12 (1/3ページ)

原子力規制委員会の専門家調査団は2日、国内の原発で唯一稼働している関西電力大飯原発(福井県おおい町)で、敷地内を走る軟弱な断層(破砕帯)が活断層かどうか判断するため調査した。

調査終了後、規制委の島崎邦彦委員長代理は「必要があれば、再調査の可能性もある」と追加調査について言及。4日に東京で開く調査結果の会合で結論を持ち越す可能性も示唆した。

断層の危険性を指摘してきた渡辺満(みつ)久(ひさ)東洋大教授は「100万年も前でない地層がずれていた。(活断層の疑いの)レベルが上がった」と説明。

その他のメンバーは「地層が変位している構造はあったが、時代がいつか分からないと活断層といえない」などと明確な判断を避けた。

調査したのは1、2号機と3、4号機の間をほぼ南北方向に走る「F-6断層」(約900メートル)と呼ばれる破砕帯。近くの活断層と連動し、地盤をずらして設備に損傷を与える危険性が指摘されていた。調査団は、深さ約5メートルの溝に入り、壁面の地層を観察するなどして活動性や連続性を調べた。

規制委による初の現地調査。活断層の疑いが強まれば、3、4号機の運転停止を関電に求める方針で、国内の稼働原発は再びゼロになる。関電は中間報告で活断層を否定している。

●大飯原発断層、関電に追加調査要求も…規制委

読売(2012年11月2日22時25分 読売新聞)

関西電力大飯原子力発電所(福井県おおい町)の敷地内にある破砕帯(断層)について、原子力規制委員会の島崎邦彦・規制委員長代理(66)らは2日の現地調査後、記者会見した。

島崎委員長代理は「(関電に)追加調査を求めるのも選択肢の一つ」と述べ、破砕帯が活断層かどうかの判断には依然、調査が足りない可能性を示唆した。

問題の破砕帯「F―6」について、活断層の疑いを指摘してきた渡辺満久・東洋大教授(56)(変動地形学)は記者会見で、かねて考えられてきたのとは違う場所で断層が動いた形跡を確認したことを明らかにし、「今までと比較して(活動性の疑いの)レベルが上がったと思う」と語った。

規制委は、調査結果に関する評価会合を4日に都内で開く。活断層と判断した場合、国の基準に反するとして運転停止を求める方針。

●大飯原発、活断層の可能性指摘 規制委、追加調査も示唆

2012/11/02 22:35 【共同通信】

関西電力大飯原発の敷地内断層の調査で、ボーリング調査のサンプルを確認する原子力規制委員会の調査団ら=2日午後、福井県おおい町

原子力規制委員会(田中俊一委員長)は2日、現地調査団を派遣して、関西電力大飯原発(福井県)の敷地内をほぼ南北に走る「F―6断層(破砕帯)」を調査した。

延長部分とみられる断層が新たに確認され、調査団の専門家は活断層の可能性を指摘。団長役の島崎邦彦委員長代理は「必要であれば(関電に)再調査を求める可能性も選択肢の一つ」と追加調査を示唆した。

調査団は敷地内に掘られた試掘溝で地層を見たほか、ボーリングで採取した試料も確認。

調査団の渡辺満久東洋大教授は、関電が「断層はない」とする敷地北側の試掘溝内でF―6断層の北部延長とみられる断層を確認したと明らかにした。

●大飯原発:破砕帯の再調査も 「活断層否定できぬ」

毎日新聞 2012年11月02日 21時43分

関西電力大飯原発(福井県)の敷地内の断層(破砕帯)が活断層の疑いがあると指摘されている問題で、原子力規制委員会は2日、初の現地調査を終えた。

島崎邦彦委員長代理(前地震予知連絡会会長)は調査後、報道陣に「必要なら再調査も可能性の一つ」と語り、追加調査を示唆した。4日に東京都内で開く会合で結果を評価する。

規制委が現地で断層を調査するのは初めて。田中俊一委員長は「(活断層の可能性について)クロや濃いグレーなら運転停止を求める」との見解を示している。同原発は全国で唯一稼働しているが、活断層と判断すれば関電に運転停止を求める。

島崎氏と外部専門家4人による調査団はこの日、2、3号機の間をほぼ南北に走る「F−6破砕帯」を調べた。

午前中は、敷地北端の「台場浜」付近に関電が掘った深さ約5メートルの溝(トレンチ)=図中のA=に入って、

地層の断面を確認。

午後は1、2号機北側の山中のトレンチ=同B=で、F−6破砕帯を直接見て確認した。

長さを確認したりするため、延長部分と想定される場所=同C=も調べた。このほか、掘削(ボーリング)で取り出した地層の土などもチェックした=同D=。

台場浜付近のトレンチでは、関電があると想定していた場所にF−6破砕帯がないことが判明。調査団メンバーで、活断層の危険性を早くから指摘していた渡辺満久・東洋大教授は「関電の想定とは別の場所に破砕帯があった」と指摘し、関電が10月31日に提出した中間報告を問題視。そのうえで「活断層かははっきりしないが、否定できない」と述べた。

島崎氏は2日の会見で、「一番大事なのは大飯原発の安全性。その基本に立ち返って議論する。日曜日(4日)に私の判断を伝える」と語った。【岡田英、畠山哲郎、松野和生】

●大飯原発の断層調査、様々な意見 規制委、4日に再検討

朝日新聞 2012年11月2日21時7分.

関西電力大飯原発(福井県)の敷地内の断層が、地震の際に動く活断層である疑いが指摘されている問題で、原子力規制委員会は2日、現地調査した

。調査後、活断層かどうかについて調査メンバーからは様々な意見が出て、見解は示されなかった。

規制委の島崎邦彦・委員長代理は「追加調査を求める可能性も選択肢の一つ」と述べた。規制委は4日に会合を開き、調査結果を改めて検討する。

現地調査には島崎氏のほか、外部から4人の専門家が参加。関電が実施している掘削地点2カ所で、断層を直接観察した。

島崎氏は調査後、「日曜日(4日)に私の判断をお伝えする」と述べるにとどめた。

●活断層の可能性指摘 大飯原発、規制委が初確認

中国 11.03

原子力規制委員会(田中俊一たなか・しゅんいち委員長)の調査団は2日、関西電力大飯原発(福井県)の敷地内をほぼ南北に走る「F―6断層(破砕帯)」を調査、延長部分とみられる断層が新たに確認され、調査団の専門家は活断層の可能性を指摘した。団長役の島崎邦彦しまざき・くにひこ委員長代理(東京大名誉教授)は追加調査を示唆した。

9月に発足した規制委による初の調査。4日に都内で開く会合で結果を評価する。活断層の疑いが強まれば、稼働中の3、4号機の運転停止を関電に求める方針。

島崎氏は「必要であれば(関電に)再調査を求める可能性も選択肢の一つ」と述べた。

F―6断層は、3、4号機の冷却に用いる重要設備「非常用取水路」の真下を走っているとみられる。近くの活断層と連動し、地盤をずらして設備に損傷を与える危険性が指摘されている。

調査団の渡辺満久わたなべ・みつひさ東洋大教授は、関電が断層はないとしていた敷地北側の試掘溝内で、F―6断層の延長とみられる断層を確認したと明らかにした。断層がある地層の年代が分からず「今のところは(活断層であることを)否定できないという段階だ」としている。

南側の別の試掘溝では断層活動でできた粘土も見つかっており、調査団からは「地層が切れていた。年代を詰めないといけない」(岡田篤正おかだ・あつまさ立命館大教授)や「地層を変位(ずれ)させる構造はあった。時代がいつなのか調べないと、活断層かは分からない」(広内大助ひろうち・だいすけ信州大准教授)との声が上がった。

規制委は、原発の安全審査で「13万~12万年前以降に活動」としている活断層の定義を「40万年前以降」に拡大する方針を示しており、これまで考慮されなかった断層も活断層と認定される可能性がある。

調査団は5人。試掘溝の中で、へらで表面を削ったり写真を撮ったりしながら、岩の硬さや種類を確認。ボーリングで採取した試料も調べた。

野田佳彦首相は、共同通信などのインタビューで「規制委員会の判断が出るなら、当然政府は尊重する」と述べた。

規制委による断層調査は今後、東北電力東通(青森県)、北陸電力志賀(石川県)、日本原子力発電敦賀、関電美浜、日本原子力研究開発機構の高速増殖炉もんじゅ(いずれも福井県)の5原発でも実施される。

●【活断層見直し】全原発に新定義の適用を

高知 2012年10月29日08時18分

原発の安全性との関係で注目されている活断層について、原子力規制委員会が定義を従来より大幅に拡大する方針を明らかにした。

規制委が来年春までに策定する安全基準原案に盛り込む見通しだ。

新方針は規制委の島崎邦彦委員長代理が示した。現在の原発耐震指針では、13万~12万年前以降に活動した断層を活断層としているが、これを40万年前以降とする。

より古い時代の断層までさかのぼって調べることで、安全基準の厳格化につながる。

活断層とは、繰り返し活動し、将来も活動する可能性がある断層だ。国の原発の「安全審査の手引き」は、原子炉建屋などの重要施設を活断層の上に設置することは「想定していない」と規定している。

ところが福島第1原発事故以前の耐震指針は、危険な活断層についての評価が甘かったと言わざるを得ない。定義による活動時期は当初「5万年前以降」。2006年の指針改定でより厳しく拡大したが、それでも13万~12万年前以降だ。

活断層に関する研究が進んだこともあるだろう。旧原子力安全委員会など古い体制の審査基準を見直している規制委が、学会などの新しい知見を取り入れて、より厳格な基準をつくろうとする姿勢は評価したい。

島崎委員長代理が新方針を表明したのは、来月2日に現地調査する関西電力大飯原発の調査団の初会合の場だ。規制委は大飯原発の敷地内断層を皮切りに、原発直下の活断層が疑われている北陸電力志賀原発など計6原発を調べる予定だ。

これらの調査はエネルギー問題や原発の再稼働などとは関係なく、純粋に科学的見地から議論されるという。

活断層かどうかは、動いたかどうか、つまり「ずれ」の有無が最大のポイントになる。

一方、規制委の新定義が適用される具体的な断層は明らかになっていない。

しかし活断層の定義が大幅に見直される以上、全国の原発で新しい定義に従って耐震性を再評価することは当然のことだ。これまでは見逃されていた活断層が見つかる可能性がある。

大飯原発では、近くの海と陸を走る三つの活断層が連動する可能性が調査団会合で示された。関電などが否定していた可能性であり、規制委は厳格な姿勢で調査に当たってほしい。

| Trackback ( )

|

|

| |

|

|

|