21日(土)。わが家に来てから146日目を迎え、写真慣れして嘆息するモコタロです

よくも飽きずに ぼくばっかり撮っているよね

閑話休題

閑話休題

さて、いま話題のピケティ氏の話です フランス人経済学者ピケティ氏の『21世紀の資本』によると、「富が集中する理屈はr>gという数式で表せる。株や不動産などの投資からの年間収益(r)の伸びが過去300年で4~5%なのに対し、賃金の伸び(g)は1~2%にとどまる。つまり、投資の元手がある人は、普通に働く人より所得を増やしやすく、格差は自然に広がっていく。それは世襲によって強化される」ということです

フランス人経済学者ピケティ氏の『21世紀の資本』によると、「富が集中する理屈はr>gという数式で表せる。株や不動産などの投資からの年間収益(r)の伸びが過去300年で4~5%なのに対し、賃金の伸び(g)は1~2%にとどまる。つまり、投資の元手がある人は、普通に働く人より所得を増やしやすく、格差は自然に広がっていく。それは世襲によって強化される」ということです

日本国内を見れば、16%の貧困層を社会全体でいかに支えるかが課題ですが、個々人を取ってみれば、賃金の伸びよりも投資による収益の伸びの方が大きいのなら、少しでも多く手持ち資金を投資に回して「お金に働かせる」方が良いということでしょうね もちろん、これには「自己責任」という言葉が常に付いてまわりますが

もちろん、これには「自己責任」という言葉が常に付いてまわりますが

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

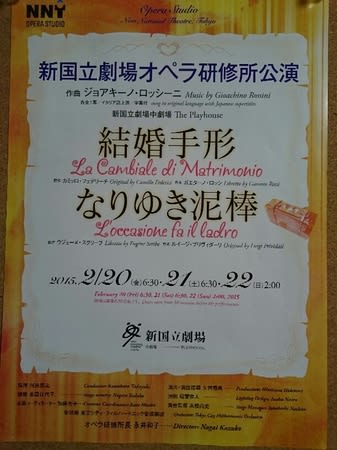

昨夕、初台の新国立劇場・中劇場で新国立オペラ研修所公演を観ました プログラムはロッシーニの歌劇①「結婚手形」、②「なりゆき泥棒」の2本立てです。この2つのオペラはヴェネツィアの今はなきサン・モイゼ劇場のためにロッシーニが作曲したもので、「結婚手形」が1810年、「なりゆき泥棒」が1812年の作曲です

プログラムはロッシーニの歌劇①「結婚手形」、②「なりゆき泥棒」の2本立てです。この2つのオペラはヴェネツィアの今はなきサン・モイゼ劇場のためにロッシーニが作曲したもので、「結婚手形」が1810年、「なりゆき泥棒」が1812年の作曲です オペラ研修所音楽主任講師・河原忠之(ピアニストとして有名)の指揮、東京シティ・フィルの演奏で、演出はオペラ研修所講師・久恒秀典です

オペラ研修所音楽主任講師・河原忠之(ピアニストとして有名)の指揮、東京シティ・フィルの演奏で、演出はオペラ研修所講師・久恒秀典です

中劇場は久しぶりです。ロビーにプログラムの時間表示が掲示されています。「結婚手形」18:30~20:00、休憩20:00~20:30、「なりゆき泥棒」20:30~22:10。ここで初めて終演時間が10時を過ぎることが分かり、ため息を一つ

自席は1階13列31番、左ブロック右から2つ入った席です。会場は6割位の入りでしょうか。会場が暗転し、指揮者の登場です

最初にロッシーニが18歳の時のデビュー作 「結婚手形」が上演されました。ストーリーは

「イギリスの商人ミルは、新大陸カナダの裕福な商人スルックから、花嫁を”調達”してくれればしかるべき金額を支払うという『結婚手形』を受け取り、自分の娘ファニーを彼に嫁がせることを思い付く しかし、ファニーには将来を誓い合ったエドアルドという恋人がいた

しかし、ファニーには将来を誓い合ったエドアルドという恋人がいた ファニーとエドアルドは何とかスルックを諦めさせようと脅す。後に二人の関係を知ったスルックは彼らに有利になるよう『結婚手形』に裏書きしてハッピーエンドを迎える

ファニーとエドアルドは何とかスルックを諦めさせようと脅す。後に二人の関係を知ったスルックは彼らに有利になるよう『結婚手形』に裏書きしてハッピーエンドを迎える 」

」

という内容です。研修所の第15期生と16期生を中心にキャストが組まれています。ミルを演じた山田大智は第12期修了ですが、このオペラが喜歌劇であることを印象付ける良い演技が光っていました ファニー役の原璃菜子は第15期生ですが、可憐な花嫁候補を演じ歌っていました

ファニー役の原璃菜子は第15期生ですが、可憐な花嫁候補を演じ歌っていました クラりーナ役の藤井麻美も15期生ですが、声量もあり声が良く通っていました

クラりーナ役の藤井麻美も15期生ですが、声量もあり声が良く通っていました

30分の休憩の後、ロッシーニが20歳の時の作品「なりゆき泥棒」が上演されました。ストーリーは

「ドン・パルメニオーネは夜半の嵐をやり過ごそうとしている。一方、伯爵アルベルトは婚礼のためナポリに向かう途中にある。旅の宿で偶然居合わせた二人の青年だが、アルベルトの召使の手違いで、パルメニオーネは旅行カバンを持っていかれ、彼は残されたアルベルト伯爵のカバンに入っていたパスポートを利用して花婿になりすます 彼をナポリで出迎えたのは、本来アルベルトの花嫁になるはずのペレニーチェではなく、彼女の身代わりになって花嫁に変装したエルネスティーナだった

彼をナポリで出迎えたのは、本来アルベルトの花嫁になるはずのペレニーチェではなく、彼女の身代わりになって花嫁に変装したエルネスティーナだった さて、なりすまし同士が出会った結末はどうなるのか??」

さて、なりすまし同士が出会った結末はどうなるのか??」

まず、序曲を聴いて思ったのは、この序曲は後の傑作オペラ「セビリアの理髪師」の嵐のシーンに転用したのではないか、ということです。そっくりなのです

ヒロインのべレニーチェを歌った清野友香莉は第15期生のソプラノですが、この人は歌が上手いだけでなく華があるので人気がでるでしょう 後半にコロラチューラでアリアを歌った時はびっくりしました。想像以上の実力者だと思います

後半にコロラチューラでアリアを歌った時はびっくりしました。想像以上の実力者だと思います 同じ15期生の小堀勇介はアルベルト伯爵を歌いましたが、明るく、高音部がきれいなテノールでした

同じ15期生の小堀勇介はアルベルト伯爵を歌いましたが、明るく、高音部がきれいなテノールでした また、14期修了の伊達達人は”オネエ”的なキャラが光っていました

また、14期修了の伊達達人は”オネエ”的なキャラが光っていました 会場には新国立劇場の飯守泰次郎音楽監督もお見えになっていたので、出演者の中から誰かがいつか近いうちに新国立オペラにデビューするのではないでしょうか

会場には新国立劇場の飯守泰次郎音楽監督もお見えになっていたので、出演者の中から誰かがいつか近いうちに新国立オペラにデビューするのではないでしょうか

ところで、プログラムに載った出演者のプロフィールを見ていて気が付いたのは、国立音楽大学出身者が圧倒的に多いと言うことです 15期生と16期生合計10人のうち6人を国立音楽大学出身者で占めています

15期生と16期生合計10人のうち6人を国立音楽大学出身者で占めています なぜだろう、と考えたみたら新国立オペラ研修所音楽主任講師でこの日の指揮を担当した河原忠之氏が国立音楽大学出身なのです。いわば先輩と後輩の関係が強く働いているということですね

なぜだろう、と考えたみたら新国立オペラ研修所音楽主任講師でこの日の指揮を担当した河原忠之氏が国立音楽大学出身なのです。いわば先輩と後輩の関係が強く働いているということですね

それはともかく、ロッシーニは楽しいです 2つとも初期の作品ですが、”早口言葉”アリアや”ロッシーニ・クレッシェンド”もあり、さすがはロッシーニだ、と感心します。1幕物オペラなので舞台転換はありませんが、シンプルな舞台作りが明快で良かったと思います

2つとも初期の作品ですが、”早口言葉”アリアや”ロッシーニ・クレッシェンド”もあり、さすがはロッシーニだ、と感心します。1幕物オペラなので舞台転換はありませんが、シンプルな舞台作りが明快で良かったと思います

最後の、閑話休題

最後の、閑話休題

昨日聴いたCDはヨハン・シュトラウス2世の喜歌劇「こうもり」です 先日、新宿タワーレコードで買った10枚組(1,728円

先日、新宿タワーレコードで買った10枚組(1,728円 )のうちの2枚です。歌手はペーター・アンダース、リタ・シュトライヒほか、フェレンツ・フリッチャイ指揮RIASシンフォニー・オーケストラによる演奏です。1949年の録音ですが、十分楽しめます

)のうちの2枚です。歌手はペーター・アンダース、リタ・シュトライヒほか、フェレンツ・フリッチャイ指揮RIASシンフォニー・オーケストラによる演奏です。1949年の録音ですが、十分楽しめます オペレッタにしては、歌手陣が真面目すぎるきらいがあります。たぶんスタジオ録音なのでしょう。これがライブ録音だったら歌手陣ももっと乗っていたかも知れません

オペレッタにしては、歌手陣が真面目すぎるきらいがあります。たぶんスタジオ録音なのでしょう。これがライブ録音だったら歌手陣ももっと乗っていたかも知れません