16日(金).昨夜というか今日の未明というか,TUS大学院に通う息子がネパールで開催される学会に出席するため旅立ちました 昨日,姉から借りたキャリーケースに着替えなどを詰めてお昼ごろ家を出ましたが,一旦大学に集合してから院生が揃って空港に向かったようです

昨日,姉から借りたキャリーケースに着替えなどを詰めてお昼ごろ家を出ましたが,一旦大学に集合してから院生が揃って空港に向かったようです 26日までの11日間の旅程ですが,ハンカチを8枚も入れていました.よほど「そんなに持っていく必要はないよ

26日までの11日間の旅程ですが,ハンカチを8枚も入れていました.よほど「そんなに持っていく必要はないよ 」と言おうと思いましたが,「何事も経験から学ぶのが一番」と思い,黙って見送りました

」と言おうと思いましたが,「何事も経験から学ぶのが一番」と思い,黙って見送りました 息子にとっては高校の修学旅行でオーストラリアに行って以来2度目の海外旅行です

息子にとっては高校の修学旅行でオーストラリアに行って以来2度目の海外旅行です 親としては無事に帰ってくることを祈るばかりです

親としては無事に帰ってくることを祈るばかりです

ということで,わが家に来てから718日目を迎え,小ウサちゃんをナンパするモコタロです

ねえねえ キミ 久しぶりの登場だね 暇だったらお茶しない?

なに,サイン会が忙しくて そんな暇ないって?

サイン会って 顔だけで どうやってサインすんのよ? どうでもいいけど 足が痒い

昔 親亀の背中に子亀を載せて・・・っていう歌があったね ぼくら兎だけど

閑話休題

閑話休題

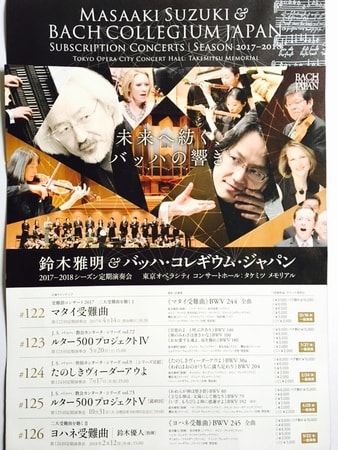

バッハ・コレギウム・ジャパンから2017-2018シーズンへの会員継続案内が届きました ラインアップは下記の通りです

ラインアップは下記の通りです

①4月14日(金)午後6時半開演 バッハ「マタイ受難曲BWV244」

②5月20日(土)午後3時開演 バッハ 教会カンタータシリーズ 「目覚めよ,と呼ぶ声ありBWV140」他

③7月17日(月・祝)午後3時開演 バッハ 世俗カンタータシリーズ 「たのしきヴィーダ―アウよBWV30a」他

④10月31日(火)午後7時開演 バッハ 教会カンタータシリーズ 「われらが神は堅き砦BWV80」他

⑤2月12日(月・休)午後3時開演 バッハ「ヨハネ受難曲BWV245」

以上全5回のコンサートのうち「ヨハネ受難曲」のみ鈴木優人,他の4回は鈴木雅明の指揮です 「マタイ受難曲」は毎シーズン最初のコンサートで取り上げているプログラムです

「マタイ受難曲」は毎シーズン最初のコンサートで取り上げているプログラムです シーズン中もう1曲「ヨハネ受難曲」をプログラムに組んだということは,主催者側に,定期会員を定着させたいという強い希望があるのかもしれません

シーズン中もう1曲「ヨハネ受難曲」をプログラムに組んだということは,主催者側に,定期会員を定着させたいという強い希望があるのかもしれません

私はここ10年ほどS会員になっていましたが,現在のシーズンからB席に移っています.5公演で38,000円のS席会費(1回あたり7,600円)はどう考えても高いと思います だからと言って会員を止めてしまうことは,出演者とプログラムの内容から見て出来ません

だからと言って会員を止めてしまうことは,出演者とプログラムの内容から見て出来ません 私はバッハ・コレギウム・ジャパンが好きなので席のランクを落としても,何とか定期会員を継続したいと思います

私はバッハ・コレギウム・ジャパンが好きなので席のランクを落としても,何とか定期会員を継続したいと思います さっそく現在のB席(25,000円)を継続する旨の返信ハガキを出しておきました

さっそく現在のB席(25,000円)を継続する旨の返信ハガキを出しておきました

も一度,閑話休題

も一度,閑話休題

米原万里著「魔女の1ダース~正義と常識に冷や水を浴びせる13章」(新潮文庫)を読み終りました このエッセイ集は1997年に講談社エッセイ賞を受賞しています

このエッセイ集は1997年に講談社エッセイ賞を受賞しています 著者の紹介はもういいですね.何度も紹介したので

著者の紹介はもういいですね.何度も紹介したので

1ダースと言えば12が常識ですが,魔女の世界では13だそうです.研究社露和辞典で「悪魔の1ダース」を引くと「13(不吉な数)」と出ているとのこと そして,魔女や悪魔は異端の代名詞だといいます.このエッセイ集は「見慣れた風景の中に異分子が混じることによって,見えていないものが,見えてくる.素っ頓狂な出来事や,意外な発見や,驚きの再発見があるのではないか

そして,魔女や悪魔は異端の代名詞だといいます.このエッセイ集は「見慣れた風景の中に異分子が混じることによって,見えていないものが,見えてくる.素っ頓狂な出来事や,意外な発見や,驚きの再発見があるのではないか そうやって常日頃当然視している正義や常識に冷や水を浴びせてみたい」という趣旨のもと,”異端児”米原万里が同時通訳の仕事を通じて語る超・常識論です

そうやって常日頃当然視している正義や常識に冷や水を浴びせてみたい」という趣旨のもと,”異端児”米原万里が同時通訳の仕事を通じて語る超・常識論です

これまでこのブログでご紹介してきた彼女の小説やエッセイ集などと同じく,報復舌頭,もとい,抱腹絶倒のエピソードが次々と待ち構えています ロシア語の通訳らしく,ロシアの小咄がたくさん出てきます.これが皮肉たっぷりで面白いのです.例えば

ロシア語の通訳らしく,ロシアの小咄がたくさん出てきます.これが皮肉たっぷりで面白いのです.例えば

「アエロフロート社の飛行機が,あまりにも時刻表通りに飛ばないので,ついに怒り心頭 に発した男が,

に発した男が,

『どうせ遅れてばかりいるのなら,時刻表なんかつくるな!』

と息巻いたところ,

『お客さん,時刻表があるからこそ,遅れもあるのです 』

』

と職員にたしなめられた」

という小咄とか,

「天寿を全うしたブレジネフ書記長は,当然の成り行きとして地獄に落ちた 入口のところで門番が待ち構えていて,注意する.

入口のところで門番が待ち構えていて,注意する.

『ブレジネフさん,地獄に来た以上,必ず罰を受けなくてはいけません.書記長とて逃れるすべはありません ただし,どんな罰を受けるかは,選択できる仕組みになっています.自分で選びなさい』

ただし,どんな罰を受けるかは,選択できる仕組みになっています.自分で選びなさい』

そう言われて,ブレジネフは,地獄を一通り見学した.すると,レーニンは針の山でもがき,スターリンはグツグツ煮えたぎる釜の中で悶えていた ブレジネフは思わず身震いしたほどだ.ところが,なんと向こうの方では,フルシチョフがマリリン・モンローと抱き合っているではないか

ブレジネフは思わず身震いしたほどだ.ところが,なんと向こうの方では,フルシチョフがマリリン・モンローと抱き合っているではないか ブレジネフは手をたたいて叫んだ.

ブレジネフは手をたたいて叫んだ.

『これだ! わたしにもフルシチョフ同志と同じ罰を与えてもらいたい 』

』

地獄の職員が言った.

「とんでもない.あれはフルシチョフではなく,マリリン・モンローが受けている罰ですぞ 」

」

という小咄とか

巻末に米原万里のロシア語通訳の先輩・徳永晴美氏(男性です)の解説が載っていますが,さすがは米原万里の師匠だと唸ります それは通訳だけでなく,下ネタの師匠でもあるという意味です

それは通訳だけでなく,下ネタの師匠でもあるという意味です

この本は第1章「文化の差異は価値を生む」,第2章「言葉が先か概念が先か」,第3章「言葉の呪縛力」といった真面目なタイトルのもと13の章から構成されているので,どこから読んでも良いのですが,面白いと同時に文化とか言葉とかいうものを考えさせられる内容になっています 強くお薦めしますが,電車の中では読まないようにしてください.後ろ指さされます

強くお薦めしますが,電車の中では読まないようにしてください.後ろ指さされます