8日(日)。わが家に来てから134日目を迎え、背伸びしたい年頃のモコタロです

なんとか上にあがりたいんだけど むりだよな うさぎ跳びでもダメかな?

閑話休題

閑話休題

昨日午後、まず新宿ピカデリーに行きチケットを買い、その足で池袋に向かおうと、一番早く着く副都心線に乗ることにしました。新宿三丁目駅のホームに着くとちょうど「急行池袋行」電車が止まっていたので、グッド・タイミング ということで乗り込みました。ところがこの電車、なかなか出発しません。社内放送が入り「車両点検のためダイヤが大幅に乱れております。この電車の出発のめどは立っておりません。池袋方面にお出での方は地下鉄丸の内線をご利用ください」と言い出すではありませんか

ということで乗り込みました。ところがこの電車、なかなか出発しません。社内放送が入り「車両点検のためダイヤが大幅に乱れております。この電車の出発のめどは立っておりません。池袋方面にお出での方は地下鉄丸の内線をご利用ください」と言い出すではありませんか 時刻は1時15分。2時から池袋の東京芸術劇場でコンサートがあるのでオロオロしているヒマはありません。丸の内線などに乗ろうものなら池袋まで17駅くらいあるので間違いなく遅刻です

時刻は1時15分。2時から池袋の東京芸術劇場でコンサートがあるのでオロオロしているヒマはありません。丸の内線などに乗ろうものなら池袋まで17駅くらいあるので間違いなく遅刻です そこでJR新宿駅まで歩いて、山手線に乗ることにしました。これが正解で、劇場に到着したのは1時40分、開演20分前でした。スマホの乗り換え案内も見ずに直感で判断したのが功を奏しました

そこでJR新宿駅まで歩いて、山手線に乗ることにしました。これが正解で、劇場に到着したのは1時40分、開演20分前でした。スマホの乗り換え案内も見ずに直感で判断したのが功を奏しました

ということで、昨日東京芸術劇場で東京フィルのコンサートを聴きました これは「都民芸術フェスティバル2015」の一環として開かれた公演で、プログラムは①チャイコフスキー「歌劇”エフゲニ・オネーギン”から”ポロネーズ”」、②ショパン「ピアノ協奏曲第1番ホ短調」、③ブラームス「交響曲第1番ハ短調」で、指揮は1981年ブルガリア生まれのロッセン・ゲルコフ、②のピアノ・ソロは今年デビュー30周年を迎える小山実稚恵です

これは「都民芸術フェスティバル2015」の一環として開かれた公演で、プログラムは①チャイコフスキー「歌劇”エフゲニ・オネーギン”から”ポロネーズ”」、②ショパン「ピアノ協奏曲第1番ホ短調」、③ブラームス「交響曲第1番ハ短調」で、指揮は1981年ブルガリア生まれのロッセン・ゲルコフ、②のピアノ・ソロは今年デビュー30周年を迎える小山実稚恵です

自席は3LBーD8番、3階の左ブロック左から2つ入った席です。会場は文字通り満席です この日のコンマス青木高志の合図でチューニングが行われ、指揮者を待ちます。背の高いガッチリタイプのゲルゴフが登場、1曲目のチャイコフスキーの歌劇「エフゲニ・オネーギン」から「ポロネーズ」の演奏が開始されます

この日のコンマス青木高志の合図でチューニングが行われ、指揮者を待ちます。背の高いガッチリタイプのゲルゴフが登場、1曲目のチャイコフスキーの歌劇「エフゲニ・オネーギン」から「ポロネーズ」の演奏が開始されます チャイコフスキーは、バレエ音楽とかこの曲のような舞曲は得意中の得意のジャンルですね

チャイコフスキーは、バレエ音楽とかこの曲のような舞曲は得意中の得意のジャンルですね ゲルゴフは華麗かつダイナミックに舞踏会のシーンを再現します

ゲルゴフは華麗かつダイナミックに舞踏会のシーンを再現します

ピアノがステージ左サイドからセンターに移動し、2曲目のショパン「ピアノ協奏曲第1番ホ短調」に備えます。小山実稚恵が淡いグリーンと白を基調とするロングドレスで登場、ピアノに向かいます ゲルゴフのタクトで第1楽章が振幅の深い演奏で開始されます。そして小山のピアノが力強く入ってきてショパン・ワールドを展開します

ゲルゴフのタクトで第1楽章が振幅の深い演奏で開始されます。そして小山のピアノが力強く入ってきてショパン・ワールドを展開します チャイコフスキー・コンクールとショパン・コンクールの両方に入賞した唯一の日本人ピアニストらしく、演奏は堂々たるものです

チャイコフスキー・コンクールとショパン・コンクールの両方に入賞した唯一の日本人ピアニストらしく、演奏は堂々たるものです 今年デビュー30年ですが、これまで何回このコンチェルトを演奏してきたのでしょうか。演奏するだけでなく、ショパン生誕200年に当たる2010年のショパン国際コンクールでは審査員を務めています

今年デビュー30年ですが、これまで何回このコンチェルトを演奏してきたのでしょうか。演奏するだけでなく、ショパン生誕200年に当たる2010年のショパン国際コンクールでは審査員を務めています

会場一杯の拍手 とブラボーに、ショパンの「マズルカ・イ短調作品67-4」をニュアンス豊かに演奏し、クールダウンを図りました

とブラボーに、ショパンの「マズルカ・イ短調作品67-4」をニュアンス豊かに演奏し、クールダウンを図りました

休憩後はブラームスの交響曲第1番ハ短調です。ハ短調というのはベートーヴェンの交響曲第5番”運命”と同じ調性です。ブラームスがこの曲を意識して覚悟の元に作曲したことが伺えます

第1楽章冒頭のティンパ二の連打から、ブラームスの世界です 私はこの曲が大好きです。第2楽章は穏やかで田園交響曲のようです。第4楽章でホルンが奏でる雄大なテーマは、密かに愛するクララ・シューマンへの愛の告白ですが、ここにくると背中がゾクゾクっとします

私はこの曲が大好きです。第2楽章は穏やかで田園交響曲のようです。第4楽章でホルンが奏でる雄大なテーマは、密かに愛するクララ・シューマンへの愛の告白ですが、ここにくると背中がゾクゾクっとします

ゲルゴフはダイナミックな指揮で東京フィルの管と弦から分厚い音楽を引き出していました ティンパ二も良かったです。東京フィル、なかなかやります

ティンパ二も良かったです。東京フィル、なかなかやります

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

昨日聴いたCDはワーグナーの「歌劇・楽劇 序曲・前奏曲集」です 演奏はオットー・クレンペラー指揮フィルハーモニア管弦楽団。今日ワーグナーの楽劇を映画で観るので、その予習です。クレンペラーの演奏はどっしりと大地に根差しています

演奏はオットー・クレンペラー指揮フィルハーモニア管弦楽団。今日ワーグナーの楽劇を映画で観るので、その予習です。クレンペラーの演奏はどっしりと大地に根差しています

2月12日(木)午後7時から東京国際フォーラム「展示ホール」で開かれます。今からとても楽しみです

2月12日(木)午後7時から東京国際フォーラム「展示ホール」で開かれます。今からとても楽しみです 1枚目は4月17日(金)午後7時から東京文化会館小ホールで開かれる花房晴美の室内楽シリーズ「パリのアトリエ第9集 ポーランドからパリへ」です

1枚目は4月17日(金)午後7時から東京文化会館小ホールで開かれる花房晴美の室内楽シリーズ「パリのアトリエ第9集 ポーランドからパリへ」です プログラムは①メシアン「世の終わりのための四重奏曲」、②ドビュッシー「練習曲第12番 和音のために」、③ショパン「ピアノ三重奏曲ト長調」です

プログラムは①メシアン「世の終わりのための四重奏曲」、②ドビュッシー「練習曲第12番 和音のために」、③ショパン「ピアノ三重奏曲ト長調」です 演奏はピアノ=花房晴美、ヴァイオリン=漆原啓子、チェロ=藤原真理、クラリネット=遠藤文江です

演奏はピアノ=花房晴美、ヴァイオリン=漆原啓子、チェロ=藤原真理、クラリネット=遠藤文江です

午前6時現在の東京の気温は1度。オノオノ方、油断めさるな

午前6時現在の東京の気温は1度。オノオノ方、油断めさるな

「せいとう」というのは青島(チンタオ)のことだというのが正答だそうです

「せいとう」というのは青島(チンタオ)のことだというのが正答だそうです 国産牛の料理が自慢の店だけあって、出される料理がどれも美味しく、さすがはM地所が管理するビルのお店だ、肉いほどステーキだ!と感心しました

国産牛の料理が自慢の店だけあって、出される料理がどれも美味しく、さすがはM地所が管理するビルのお店だ、肉いほどステーキだ!と感心しました

皆さんのお陰で各ビルが抱える問題点や、ウサギを始めとするペットの飼い方につき情報を共有することができ有意義なひと時を過ごすことが出来ました

皆さんのお陰で各ビルが抱える問題点や、ウサギを始めとするペットの飼い方につき情報を共有することができ有意義なひと時を過ごすことが出来ました あっと言う間に予定の2時間が過ぎ解散となりましたが、やはり、近隣ビル同士の情報交換は大切だ、ということを再認識しました。幹事社のMさんと二人のKさん、大変お世話になりありがとうございました

あっと言う間に予定の2時間が過ぎ解散となりましたが、やはり、近隣ビル同士の情報交換は大切だ、ということを再認識しました。幹事社のMさんと二人のKさん、大変お世話になりありがとうございました 今度「M地所を見に行こう」と思います

今度「M地所を見に行こう」と思います 著者の三上延はこの「ビブリア古書堂の事件手帖シリーズ」でブレイクした人です

著者の三上延はこの「ビブリア古書堂の事件手帖シリーズ」でブレイクした人です

今度は別の「晩年」を探してほしいという依頼を持ち込む。署名でなく太宰本人と分かる別の書き込みがある珍しい「晩年」だという

今度は別の「晩年」を探してほしいという依頼を持ち込む。署名でなく太宰本人と分かる別の書き込みがある珍しい「晩年」だという 紆余曲折があってその本を目の前にした二人は驚愕する。太宰が自分で読むために書かれたと思われる「自家用」の真ん中の部分が、元々違う文字が書かれていたのに消されて「自家用」となっていたのだ

紆余曲折があってその本を目の前にした二人は驚愕する。太宰が自分で読むために書かれたと思われる「自家用」の真ん中の部分が、元々違う文字が書かれていたのに消されて「自家用」となっていたのだ

著者は、このシリーズがあと1回か2回で完結すると書いています。多分、篠川栞子と五浦大輔との恋の行方に決着が着き、さらに篠川母子の関係にも何らかの結末が待っているのでしょう。ミステリーの本筋とともに楽しみにしたいと思います

著者は、このシリーズがあと1回か2回で完結すると書いています。多分、篠川栞子と五浦大輔との恋の行方に決着が着き、さらに篠川母子の関係にも何らかの結末が待っているのでしょう。ミステリーの本筋とともに楽しみにしたいと思います

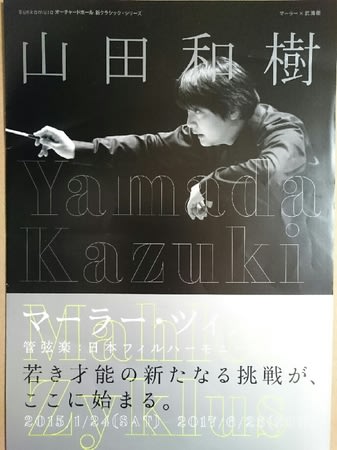

1回目は1月24日に渋谷のオーチャードホールで武満徹の「オリオンとプレアデス」とマーラーの「交響曲第1番」が演奏されました。音楽評論家・山浩太郎氏はこの日の演奏について次のように書いています

1回目は1月24日に渋谷のオーチャードホールで武満徹の「オリオンとプレアデス」とマーラーの「交響曲第1番」が演奏されました。音楽評論家・山浩太郎氏はこの日の演奏について次のように書いています

」といった感覚です。極めて個人的な考えですが、マーラーやブルックナーはせめて50歳以上になってから指揮してほしいのです

」といった感覚です。極めて個人的な考えですが、マーラーやブルックナーはせめて50歳以上になってから指揮してほしいのです 」という議論は当然あるでしょう。しかし、私にとって理屈ではないのです

」という議論は当然あるでしょう。しかし、私にとって理屈ではないのです

フルートは音色が明るすぎる、とか、それなりの理由があったのだと思います

フルートは音色が明るすぎる、とか、それなりの理由があったのだと思います これをシュッツによりフルートの演奏で聴くと、第2番と同様、違和感を感じません

これをシュッツによりフルートの演奏で聴くと、第2番と同様、違和感を感じません

今日はコンサートがあるし、明日と明後日はタイミングが大幅に遅れた新年会があるし・・・いったいいつ行ったら良いのやら

今日はコンサートがあるし、明日と明後日はタイミングが大幅に遅れた新年会があるし・・・いったいいつ行ったら良いのやら 後で自分たちの演奏をテープで聴かせてもらいましたが、とても人様に聴かせられるような代物ではありませんでした

後で自分たちの演奏をテープで聴かせてもらいましたが、とても人様に聴かせられるような代物ではありませんでした 当然、私のフルート人生は1年間をもって終わりを告げました。今となっては懐かしい思い出です

当然、私のフルート人生は1年間をもって終わりを告げました。今となっては懐かしい思い出です

あらためて100首の歌に触れてみると、知っている歌が極端に少なく、知らない歌ばかりであることに気が付きました

あらためて100首の歌に触れてみると、知っている歌が極端に少なく、知らない歌ばかりであることに気が付きました

やがてモルダウはプラハ、ヴィシェフラトを通り過ぎながら彼方へと去って行く」

やがてモルダウはプラハ、ヴィシェフラトを通り過ぎながら彼方へと去って行く」