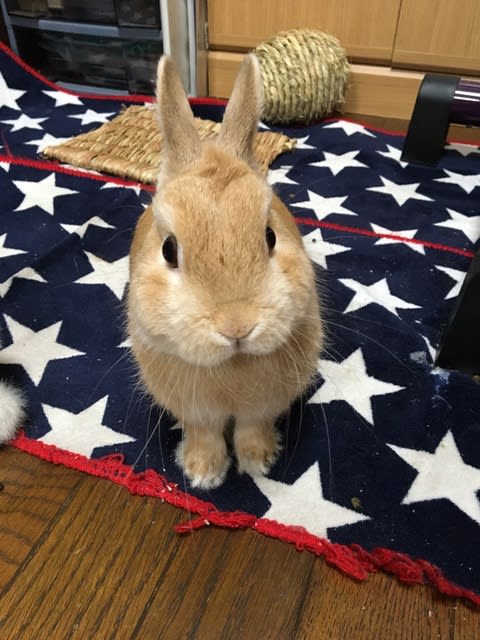

21日(日).わが家に来てから今日で963日目を迎え,22日で開業から5年を迎える東京スカイツリーが約2700万人訪れたというニュースを見て感想を述べるたモコタロです

ご主人はスカイツリーの高さを入社試験の問題に出したって 答えはムサシ(634m)

昨日,新宿ピカデリーで,METライブビューイング,チャイコフスキー「エフゲニー・オネーギン」の座席指定を取りました いつものように左サイド後方席です

いつものように左サイド後方席です 主役のオネーギンをディミトリ・ホヴォロストフスキーが,ヒロインのタチヤーナをアンナ・ネトレプコが歌います

主役のオネーギンをディミトリ・ホヴォロストフスキーが,ヒロインのタチヤーナをアンナ・ネトレプコが歌います この二人は最強のコンビです

この二人は最強のコンビです

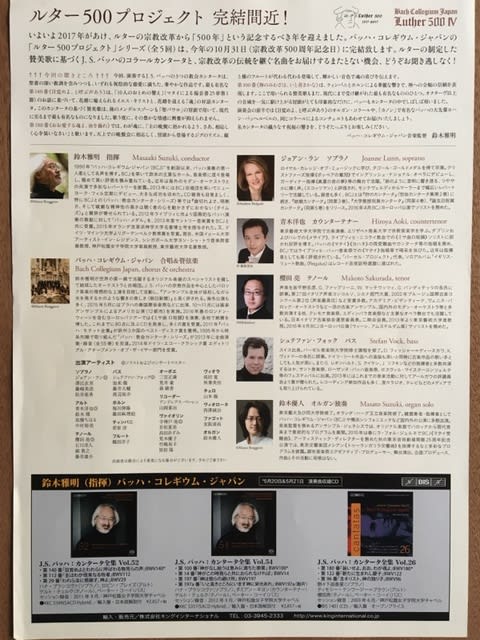

昨日午後3時から初台でバッハ・コレギウム・ジャパンの第123回定期演奏会を,午後6時からミューザ川崎で東京交響楽団の第650回定期演奏会をハシゴしました 今日はバッハ・コレギウム・ジャパンのコンサートについて書きます

今日はバッハ・コレギウム・ジャパンのコンサートについて書きます

プログラムは最初にオルガン独奏で①J.S.バッハ「ライプツィヒ・コラール集」より「来ませ,聖霊,主なる神」BWV651,②同「シュープラー・コラール集」より「目覚めよと我らに呼ばわる声は」BWV645,③同「ライプツィヒ・コラール集」より「装いせよ,おお愛する魂よ」BWV654が演奏され,次にオーケストラで④パッヘルベル:カンタータ「 神 なし給うは恵みの業なり」,⑤J.S.バッハ:カンタータ「神 なし給うは恵みの業なり」BWV100,⑥同:カンタータ「装いせよ,おお愛する魂よ」BWV180,⑦同:カンタータ「目覚めよと,我らに呼ばわる声は」BWV140が演奏されます

私はミューザ川崎でのコンサートに間に合わせるため前半(①から⑤まで)だけ聴きました

出演は,ソプラノ=ジョアン・ラン,カウンターテナー=青木洋也,テノール=櫻田亮,バス=シュテファン・フォック,オルガン独奏=鈴木優人,指揮=鈴木雅明です

最初に鈴木優人のオルガン独奏で①J.S.バッハ「ライプツィヒ・コラール集」より「来ませ,聖霊,主なる神」BWV651,②同「シュープラー・コラール集」より「目覚めよと我らに呼ばわる声は」BWV645,③同「ライプツィヒ・コラール集」より「装いせよ,おお愛する魂よ」BWV654の3曲が演奏されました このうち私が知っているのは②の「目覚めよと我らに呼ばわる声は」だけです

このうち私が知っているのは②の「目覚めよと我らに呼ばわる声は」だけです 2階正面に据え付けられた神々しいパイプオルガンから降ってくる音の洪水に耳を傾けていると,いつもながら「にわかクリスチャン」になります

2階正面に据え付けられた神々しいパイプオルガンから降ってくる音の洪水に耳を傾けていると,いつもながら「にわかクリスチャン」になります

拍手の中,コンマスの寺神戸亮をはじめバッハ・コレギウム・ジャパンの精鋭8人が登場し配置に着きます 管楽器はファゴットのみで,コーラスはありません.4人の独唱者,次いで指揮の鈴木雅明が登場し,パッヘルベルのカンタータ「 神 なし給うは恵みの業なり」の演奏に入ります

管楽器はファゴットのみで,コーラスはありません.4人の独唱者,次いで指揮の鈴木雅明が登場し,パッヘルベルのカンタータ「 神 なし給うは恵みの業なり」の演奏に入ります パッヘルベルというと,音楽知識の浅い私は「カノン」しか思い浮かべることが出来ません

パッヘルベルというと,音楽知識の浅い私は「カノン」しか思い浮かべることが出来ません パッヘルベルのカンタータは初めて聴きましたが,どうも歌手陣は歌いにくそうです.声楽を伴う宗教曲はバッハにはとても敵わないということでしょうか

パッヘルベルのカンタータは初めて聴きましたが,どうも歌手陣は歌いにくそうです.声楽を伴う宗教曲はバッハにはとても敵わないということでしょうか

次にバッハのカンタータ「神 なし給うは恵みの業なり」BWV100の演奏に入ります オケの編成が拡大し合唱団も入ります

オケの編成が拡大し合唱団も入ります 向かって右手にオーボエの三宮正満とフラウトトラヴェルソの女性がスタンバイしますが,いつもの前田りり子でも 菅きよみでもない小柄な女性です.初めて見る人のような気がしますが,あるいは前回の「マタイ受難曲」の第Ⅱ群で吹いていた人でしょうか

向かって右手にオーボエの三宮正満とフラウトトラヴェルソの女性がスタンバイしますが,いつもの前田りり子でも 菅きよみでもない小柄な女性です.初めて見る人のような気がしますが,あるいは前回の「マタイ受難曲」の第Ⅱ群で吹いていた人でしょうか 最近1,100円もするプログラムを買わないので分かりません

最近1,100円もするプログラムを買わないので分かりません

また,左手にホルン2人がスタンバイしますが,一人はN響首席の福川伸陽です B.C.Jデビューでしょうか? よく見ると,2人が持っているホルンはバルブが無いナチュラルホルンです

B.C.Jデビューでしょうか? よく見ると,2人が持っているホルンはバルブが無いナチュラルホルンです

まず,曲の冒頭でホルンと,フラウトトラヴェルソの女性と,オーボエの三宮正満が冴えた演奏を展開します さらにフラウトトラヴェルソの女性はソプラノのジョアン・ランの伴奏者として素晴らしい演奏を展開しました

さらにフラウトトラヴェルソの女性はソプラノのジョアン・ランの伴奏者として素晴らしい演奏を展開しました また,オーボエの三宮正満はカウンターテナーの青木洋也の伴奏者として完璧な演奏を披露しました

また,オーボエの三宮正満はカウンターテナーの青木洋也の伴奏者として完璧な演奏を披露しました

歌手陣では,カウンターテナーの青木洋也が歌うたびに実力を付けているように思いました テノールの櫻田亮はいつも通り安定しています

テノールの櫻田亮はいつも通り安定しています ソプラノのジョアン・ランは最初のうちは不調かと思っていましたが,いつも通りのノンビブラートの美声を聴かせてくれました

ソプラノのジョアン・ランは最初のうちは不調かと思っていましたが,いつも通りのノンビブラートの美声を聴かせてくれました

プログラムの前半が終わったのは4時3分です.それから20分の休憩があり,2つのカンタータを演奏したら さらに40~45分はかかるでしょう 初台から川崎までは1時間弱かかるので,最後まで聴いていたら川崎着が6時過ぎになり間違いなく大幅遅刻です

初台から川崎までは1時間弱かかるので,最後まで聴いていたら川崎着が6時過ぎになり間違いなく大幅遅刻です

私はコンサートを聴くにあたり「30分前までに会場に到着し,ロビーでプログラムを読み,5分前に自席に着席する」のを原則としています 開演時間ギリギリに会場に飛び込んで,汗びっしょりで1曲目を聴くといった余裕のない聴き方は,事故でもない限り極力しないようにしています

開演時間ギリギリに会場に飛び込んで,汗びっしょりで1曲目を聴くといった余裕のない聴き方は,事故でもない限り極力しないようにしています なお,5分前に着席するというのは,私の場合 通路側席が多いので,奥の席の人が着席してから最後に席に着きたいという理由です

なお,5分前に着席するというのは,私の場合 通路側席が多いので,奥の席の人が着席してから最後に席に着きたいという理由です 奥の席に入るのに「前を失礼します」の一言も言わずズカズカと足を入れてくる輩が老若男女問わず多くいるので,コンサートを聴く前から不愉快な気持ちになりたくないからです

奥の席に入るのに「前を失礼します」の一言も言わずズカズカと足を入れてくる輩が老若男女問わず多くいるので,コンサートを聴く前から不愉快な気持ちになりたくないからです なお,通路側席が取れない場合は,10分前に着席するようにしています.通路側席の人に迷惑をかけたくないからです

なお,通路側席が取れない場合は,10分前に着席するようにしています.通路側席の人に迷惑をかけたくないからです

さて,4時3分に前半が終わった後,さっそくヤフーの「乗換案内」で検索し,川崎までの交通手段を調べました その結果,新宿ー品川経由で京浜東北線を利用して川崎まで行くのが最短時間であることが分かりました

その結果,新宿ー品川経由で京浜東北線を利用して川崎まで行くのが最短時間であることが分かりました その情報を利用してJR川崎駅に着いたのは4時55分でした.東京交響楽団のコンサートまで1時間強あります

その情報を利用してJR川崎駅に着いたのは4時55分でした.東京交響楽団のコンサートまで1時間強あります 余裕で夕食をとりました.この続きは明日のブログでご紹介します

余裕で夕食をとりました.この続きは明日のブログでご紹介します

これを見て「どうして こう芸能人には甘いんだろう

これを見て「どうして こう芸能人には甘いんだろう 」と思いました

」と思いました

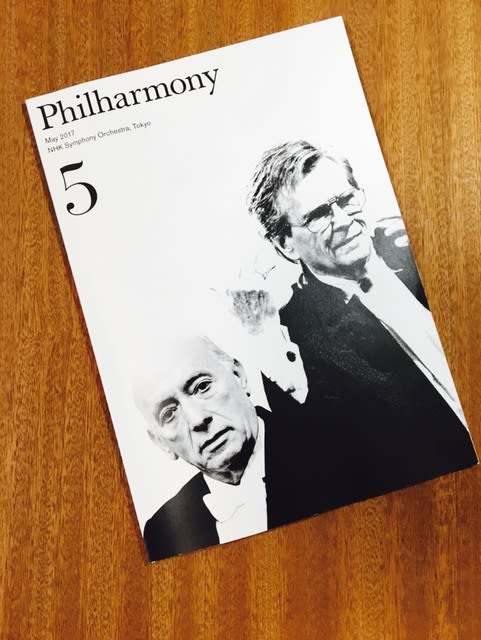

指揮者フェドセーエフはタクトを持ちません.両手で音楽を紡ぎ出す方法を取るようです

指揮者フェドセーエフはタクトを持ちません.両手で音楽を紡ぎ出す方法を取るようです いかにも「おれはこの曲を知っているんだぞ

いかにも「おれはこの曲を知っているんだぞ 芥川也寸志氏の言葉を待つまでもなく,演奏を聴く極意は曲が終わった直後の一瞬の しじま にあるのです

芥川也寸志氏の言葉を待つまでもなく,演奏を聴く極意は曲が終わった直後の一瞬の しじま にあるのです すると急に最強音のピツィカートが待っています.こういうところがフェドセーエフの一つの特徴かも知れません

すると急に最強音のピツィカートが待っています.こういうところがフェドセーエフの一つの特徴かも知れません

それによると,この曲は20世紀のフランスの画家で詩人だったアンリ・ミショーの「Emergences - Resurgences」(噴出するもの という意味)に感化されて作曲した作品とのことです

それによると,この曲は20世紀のフランスの画家で詩人だったアンリ・ミショーの「Emergences - Resurgences」(噴出するもの という意味)に感化されて作曲した作品とのことです ミショーはメスカリンという幻覚剤を服用して様々な言葉や墨汁によるドローイングなどを残しているそうです

ミショーはメスカリンという幻覚剤を服用して様々な言葉や墨汁によるドローイングなどを残しているそうです

と思いながら見ていました

と思いながら見ていました

幸い予定が無かったのでありがたくご好意をお受けすることにしました

幸い予定が無かったのでありがたくご好意をお受けすることにしました この店自慢の「海鮮あんかけ焼きそば」をいただきながら音楽談議に花が咲きました

この店自慢の「海鮮あんかけ焼きそば」をいただきながら音楽談議に花が咲きました 考えようによっては,45分に納まるような曲しか選んでいないとも言える.それがつまらなくしている原因の一つかもしれない

考えようによっては,45分に納まるような曲しか選んでいないとも言える.それがつまらなくしている原因の一つかもしれない Nさん,チケットと楽しいお話ありがとうございました

Nさん,チケットと楽しいお話ありがとうございました

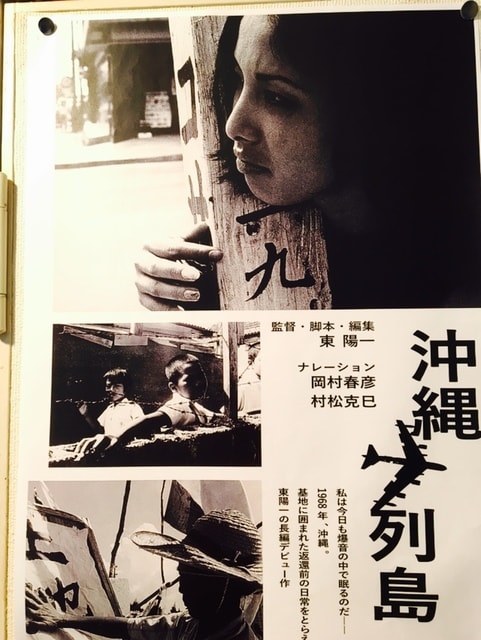

そんな中,記憶喪失のため激変した世の中の状況を知らないチャーリーが退院しゲットー(ユダヤ人居住地域)に帰ってくる.つかの間の幸せの後,彼はユダヤ人として追われる身となる

そんな中,記憶喪失のため激変した世の中の状況を知らないチャーリーが退院しゲットー(ユダヤ人居住地域)に帰ってくる.つかの間の幸せの後,彼はユダヤ人として追われる身となる

音楽が終わると同時に髭を剃り終わるのも最高のギャグです

音楽が終わると同時に髭を剃り終わるのも最高のギャグです