Flos Olei

2日間、立て続けにローマのホテル・エクセルシオールで興味深い試飲会があった。

雑誌Cucina&Vini主催のSparkleとMarco Oreggia氏主催のFlos Olei。

Flosの方はワインではなく、オリーブ・オイルの試飲会である。

Marco Oreggia氏の発行するオリーブ・オイルの評価本のお披露目で、毎年、この時期に行われるようになり、うれしいことに入場無料である。

前日のSparkleはすごい人で、移動にちょっと苦労したが、オリーブ・オイルの方はさすがにまだ「試飲」しようという人はワインほどではなく、それでもこの種の試飲会としては大成功、かなりの盛況だったと言える。

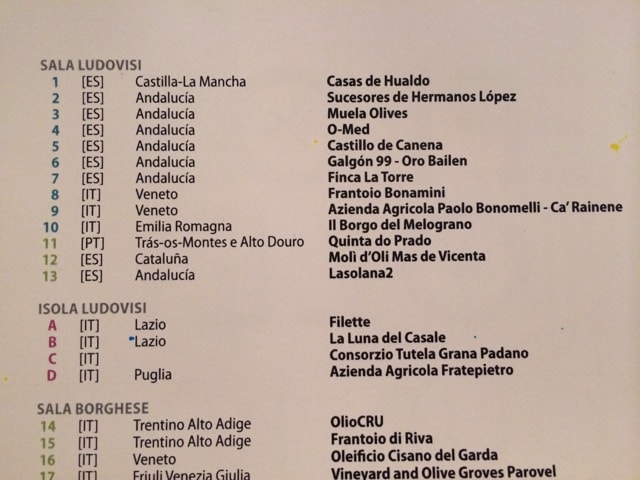

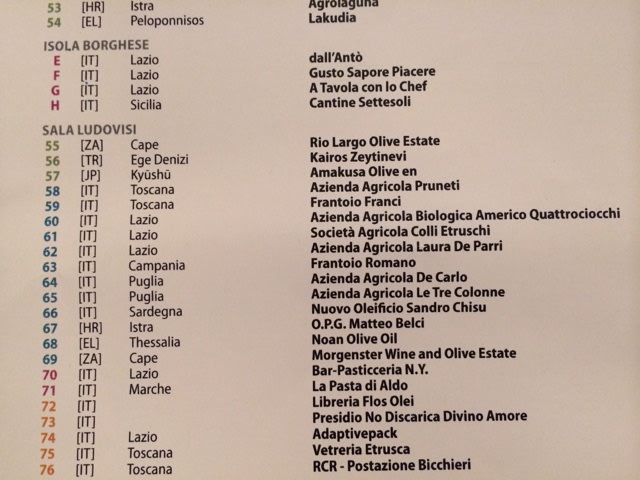

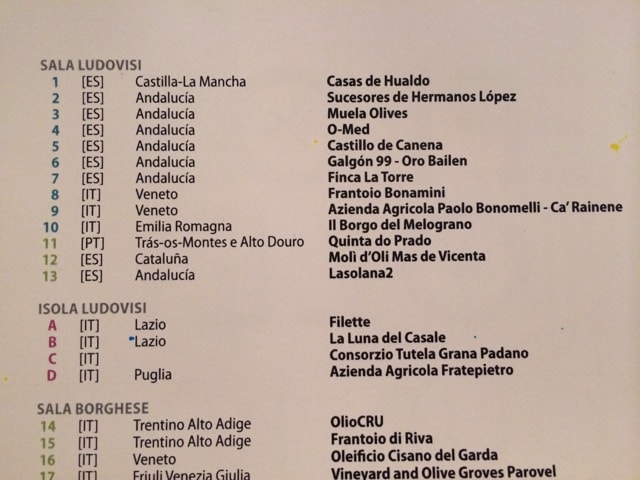

参加は、スペインからのベスト・オイルが7社、その他、数社の外国勢、あとは、イタリアの中南部が大勢を占め70社以上の参加だった。

パンも置いてあるので食べることはできるが、よくあるようにパンにオイルをつけて食べてオイルの味見をするのではなく、ちゃんと小さなプラスチックのコップが用意され、試飲(試食?味見?)できるようになっている。

リンゴもふんだんに置かれ、食べられるようになっていて、これもうれしかった。

ワインの試飲会でのオリーブ・オイルの試飲は、たいていパンにつけて「食べる」ようになっていて、これではオイルの良し悪しはわからない。

また、ワインと違って、オイルとオイルの間には水ではなく、パンでもなく、リンゴが一番いい。リンゴは、きれいにオイルの味を消せるし、オイルの味を損ねない。

参加の中に、今年は日本のオリーブ園の参加があった。天草オリーブ園。

さすがに日本からの参加ということで、珍しく、みんな興味があったのか、早くに試飲できるボトルが全て終わってしまって、味見はできなかったが、日本からの参加とはうれしいものである。

以前はオリーブ・オイルというと欠陥のある、それもいくつもの欠陥のあるオイルがかなり見られたが、非常に良くなっている。

それほどたくさんのオイルを試飲したわけではないが、どれも欠陥はなく、あとは味の好みの違いと言える。もちろん、バランスがより取れているもの、そうでないもの、苦味がかなり強いもの、かなりピリッとするものなどあるが、そういうタイプのオイルが好きな人もいる。

個人的に好きなオイルは、いくつかあるのだが、とにかくひとつだけ紹介したい。

カラブリアのLibrandi。

品質と比べて値段が安いこともあるが、とにかく透き通るようにきれいなオイルを造る。南のオイルにしてはかなり軽めであるが、野菜中心の食生活にはぴったりである。

日本では、素晴らしく魅力的な友人Tinaが輸出しているので手に入る。(ただし、すぐに売り切れになるよう)軽めで、料理を邪魔しない味わいは、日本の食生活にもぴったりだと思うのでお勧めする。

写真のオレンジは、ビオのオレンジも作っているんです、といただいたもので、オレンジ型のオイルの容器ではない。(念のため。。。)

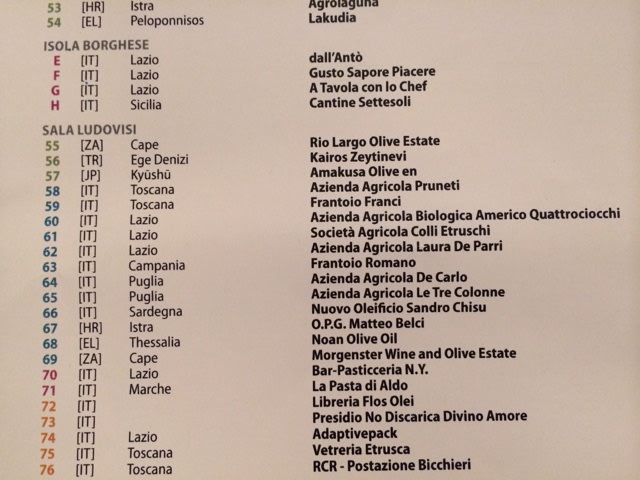

そして、参考までに写真の1から10、58から69が今年選ばれたベスト20オイルである。(ちなみに20以上あり)

若干「政治的」側面が見られると思うので、このベスト20だけが良いわけではないが、参考まで。

2日間、立て続けにローマのホテル・エクセルシオールで興味深い試飲会があった。

雑誌Cucina&Vini主催のSparkleとMarco Oreggia氏主催のFlos Olei。

Flosの方はワインではなく、オリーブ・オイルの試飲会である。

Marco Oreggia氏の発行するオリーブ・オイルの評価本のお披露目で、毎年、この時期に行われるようになり、うれしいことに入場無料である。

前日のSparkleはすごい人で、移動にちょっと苦労したが、オリーブ・オイルの方はさすがにまだ「試飲」しようという人はワインほどではなく、それでもこの種の試飲会としては大成功、かなりの盛況だったと言える。

参加は、スペインからのベスト・オイルが7社、その他、数社の外国勢、あとは、イタリアの中南部が大勢を占め70社以上の参加だった。

パンも置いてあるので食べることはできるが、よくあるようにパンにオイルをつけて食べてオイルの味見をするのではなく、ちゃんと小さなプラスチックのコップが用意され、試飲(試食?味見?)できるようになっている。

リンゴもふんだんに置かれ、食べられるようになっていて、これもうれしかった。

ワインの試飲会でのオリーブ・オイルの試飲は、たいていパンにつけて「食べる」ようになっていて、これではオイルの良し悪しはわからない。

また、ワインと違って、オイルとオイルの間には水ではなく、パンでもなく、リンゴが一番いい。リンゴは、きれいにオイルの味を消せるし、オイルの味を損ねない。

参加の中に、今年は日本のオリーブ園の参加があった。天草オリーブ園。

さすがに日本からの参加ということで、珍しく、みんな興味があったのか、早くに試飲できるボトルが全て終わってしまって、味見はできなかったが、日本からの参加とはうれしいものである。

以前はオリーブ・オイルというと欠陥のある、それもいくつもの欠陥のあるオイルがかなり見られたが、非常に良くなっている。

それほどたくさんのオイルを試飲したわけではないが、どれも欠陥はなく、あとは味の好みの違いと言える。もちろん、バランスがより取れているもの、そうでないもの、苦味がかなり強いもの、かなりピリッとするものなどあるが、そういうタイプのオイルが好きな人もいる。

個人的に好きなオイルは、いくつかあるのだが、とにかくひとつだけ紹介したい。

カラブリアのLibrandi。

品質と比べて値段が安いこともあるが、とにかく透き通るようにきれいなオイルを造る。南のオイルにしてはかなり軽めであるが、野菜中心の食生活にはぴったりである。

日本では、素晴らしく魅力的な友人Tinaが輸出しているので手に入る。(ただし、すぐに売り切れになるよう)軽めで、料理を邪魔しない味わいは、日本の食生活にもぴったりだと思うのでお勧めする。

写真のオレンジは、ビオのオレンジも作っているんです、といただいたもので、オレンジ型のオイルの容器ではない。(念のため。。。)

そして、参考までに写真の1から10、58から69が今年選ばれたベスト20オイルである。(ちなみに20以上あり)

若干「政治的」側面が見られると思うので、このベスト20だけが良いわけではないが、参考まで。